本日、長女の結婚式と披露宴に出席してきました。

Today, I attended my eldest daughter's wedding and reception.

私はもともと「本当に結婚式なんてやるの?」と否定的でしたが、終わった今でもその気持ちは変わりません。

I was initially pessimistic about the whole thing, thinking, “Do they have to have a wedding?” that feeling has not changed.

ただ、娘の希望には応えるのが親というものですから、準備を進めてきました。

However, as parents, we must respond to our daughter's wishes, so we have been preparing.

- 髪を伸ばしたり(基本的に私はほぼ丸刈りに近いスポーツ刈り)

- 髪を染めたり(人生初の経験)

- オールバックにするためにジェルで髪を固めたり

- ダイエットしたり(これは人間ドック対策も兼ねていますが)

- Growing my hair out (basically, I have a close-cropped sports cut)

- Dyeing my hair (a first for me)

- Using gel to make my hair stand up in an 'all-back' style

- Dieting (this is also partly to prepare for a full medical check-up)

こうして、娘の希望に合わせて自分の見た目を変えてきましたが ―― まあ、それはいいんです。

This way, I have changed my appearance to suit my daughter's wishes, but that's okay.

---

一番気が重かったのは「バージンロード」のイベントでした。

The event that made me feel the most nervous was the “Aisle of Roses” event.

このイベントは「新婦のエスコート」や「新婦の引き渡し」と呼ばれるものだそうです。

This event is called “escorting the bride” or “handing over the bride.”

しかし、「これって、現代の価値観に合っているの?」と感じずにはいられません。

However, I can't help but wonder, “Does this fit with modern values?”

少し調べてみたところ、「父親が新婦をエスコートしてバージンロードを歩くのは、新婦のこれまでの人生を守り育ててきた象徴」とされていますが、私はそんなに娘の人生を守り育てた覚えはありません。

After researching, I found that “the father escorting the bride down the aisle is a symbol of the father protecting and raising his daughter's life until now,” but I don't remember protecting and raising my daughter's life so much.

娘は自分の力で、自分の人生を生きてきたと信じています。

I believe that my daughter has lived her own life by her strength.

私が提供したのは、資金とちょっとしたアドバイスくらいです。

All I provided was a little bit of advice and some funding.

また、「新婦を家族間で承認し、祝福する」という意味が含まれるそうですが、結婚は当事者の意思で行われるべきもので、他人の承認は必要ないと思います。

It is also said to include the meaning of “approving and blessing the bride by the family,” but I think that the will of the people involved should do marriage and that the approval of others is not necessary.

「バージンロードでの新婦の受け渡し」という表現にも違和感を覚えます。

I also feel uncomfortable with the expression “handing over the bride on the aisle.”

私の娘を「荷物扱い」するのか、と。

I thought they were treating my daughter like luggage.

こう思う父親は、私だけではないと思うのですが。

I don't think I'm the only father who thinks this.

---

とはいえ、娘の希望ですから、否応なく任務を果たしました。

However, since it was my daughter's wish, I fulfilled my duty whether I liked it or not.

何十年ぶりかの「演技」を披露した感じです。

It was like performing an “act” for the first time in decades.

私は元演劇サークルのメンバーですから、「普通の父親」を演じるのは簡単なことです。

I used to be a member of a theater club, so it's easy for me to play the role of a “normal father.”

エルカン文章第3弾 - 祝・江端智一君御成婚記念メール

---

長女のイベントが無事終わりましたが、次女は「今日以上の盛大な結婚式」を希望しているようです。

The eldest daughter's event went smoothly, but the second daughter seems to be hoping for a “more grand wedding than today's.”

私の娘たちの保守的なイベントへの情熱には驚かされます。

I'm amazed at the passion my daughters have for conservative events.

どうやら私は、もう一度「髪を伸ばし、染め、ジェルで固め、娘のエスコートをする」ことになりそうです。

I'll have to do it all again: grow my hair, dye it, gel it, and escort my daughter.

---

結婚自体が難しいこの時代に、こんな些細なことで文句を言える自分は、随分と贅沢なことを言っているんだ、と自覚してはいるんですけどね。

Nowadays, when getting married is difficult, I'm aware that I'm being selfish by complaining about such a trivial matter.

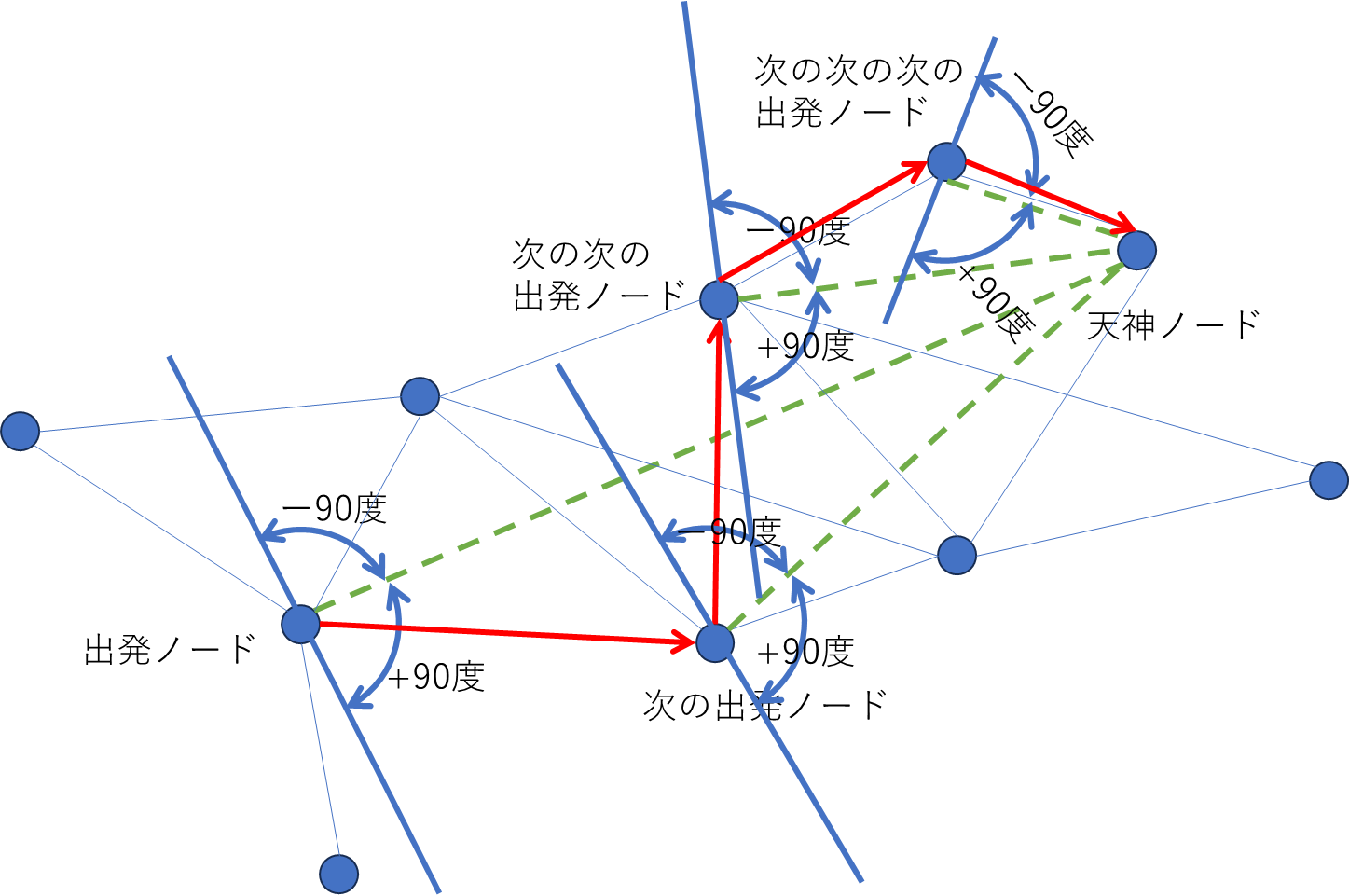

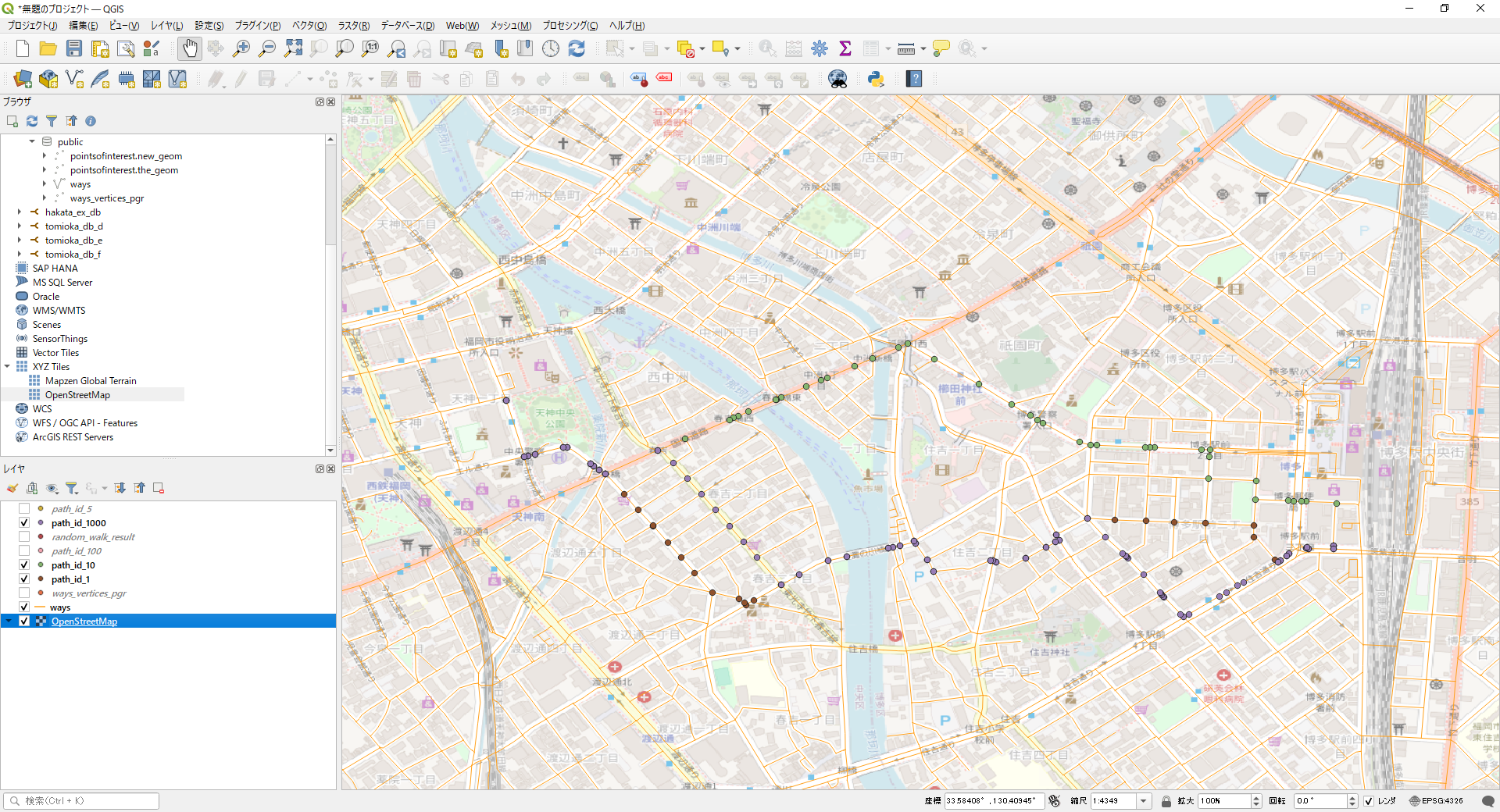

まあ、ランダムウォークという感じではないですが、私たちが移動するときも、まあ、こんな感じだと思うので、とりあえずこれで進めようかなと思います。

まあ、ランダムウォークという感じではないですが、私たちが移動するときも、まあ、こんな感じだと思うので、とりあえずこれで進めようかなと思います。