NEXCO中日本管内で発生したETCシステム障害について、ChatGPT先生に読み解いてもらった件

何の助けにもならないことは分かってはいますが、同じエンジニアとして、『心から皆さんの体と心を心配しています』という言葉だけ届けさせて頂きます。

に関する自分なりの"まとめ"です。

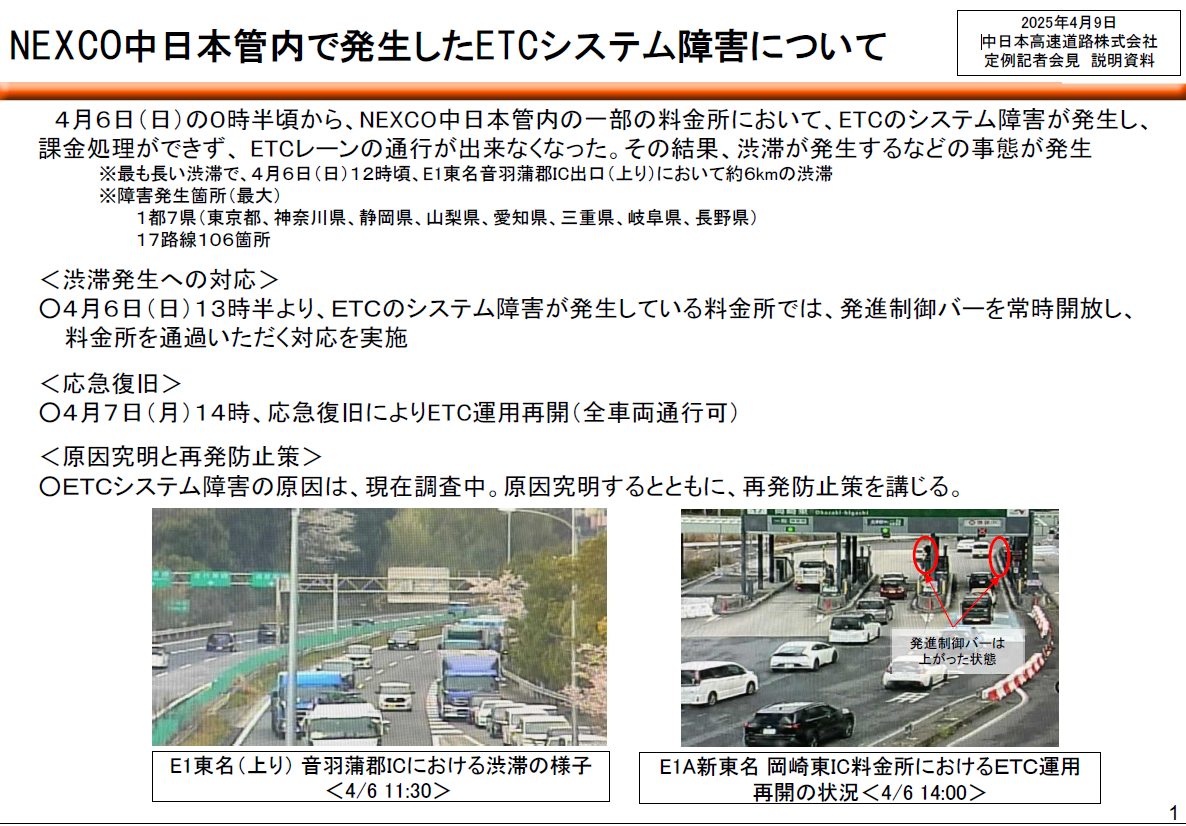

下記の資料は、

https://www.c-nexco.co.jp/images/press_conference/237/7276404767f64d9b45633.pdf

より転載しました。

====== ChatGPT先生の解説 ここから ======

このPDFの中にある「ETC課金に必要なデータ」とはどのような内容のデータでしょうか

このPDF内で言及されている「ETC課金に必要なデータ」とは、以下のような情報を含むと推察されます:

■ 主な内容:

- 走行記録データ(入口・出口の通過地点、通過時刻など)

→ 車両がどこからどこまで高速道路を走行したかを把握するための基礎データ - 料金テーブルや割引適用条件

→ 深夜割引などの条件に応じた課金計算を行うために必要な情報

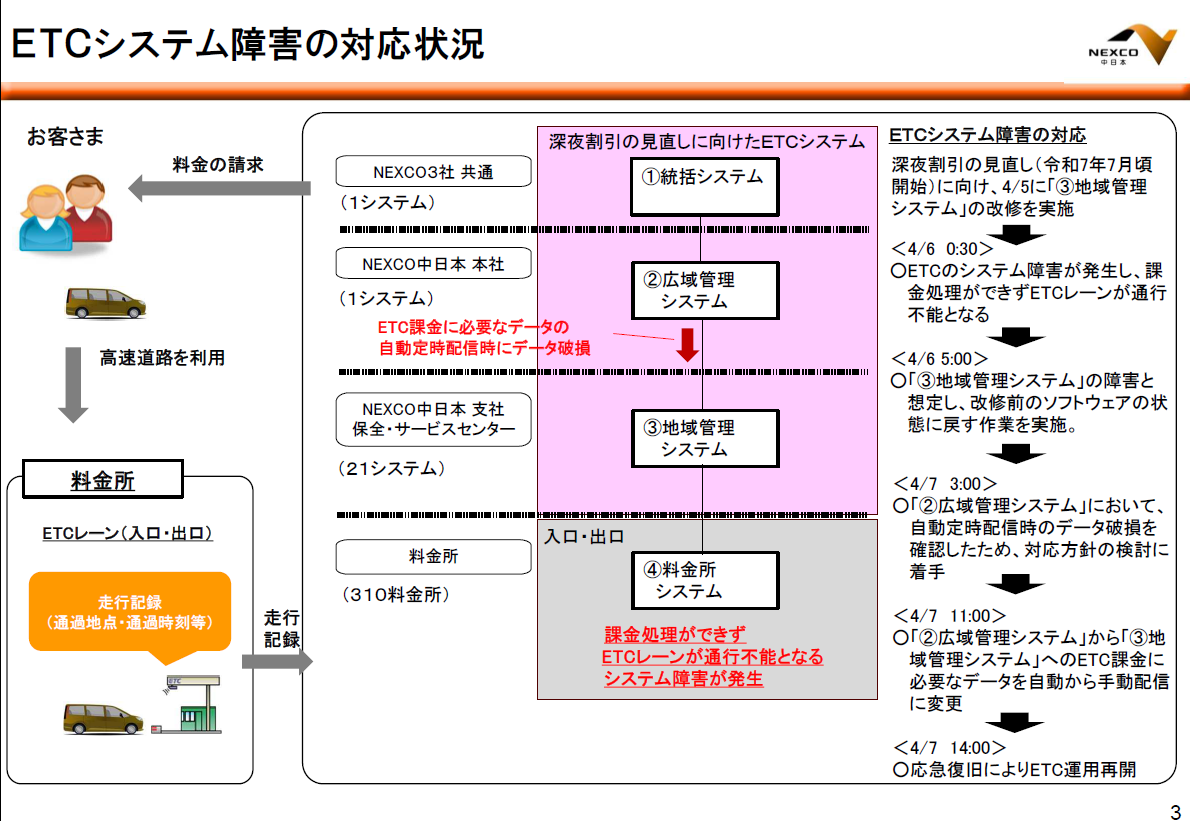

→ 今回の障害の一因とされる「深夜割引の見直し(令和7年7月頃開始)」に伴う地域管理システム改修が関係 - システム間のデータ同期情報

→ 統括システム → 広域管理システム → 地域管理システム → 各料金所システムに至る一連の配信データ

■ PDFから読み取れる障害の概要:

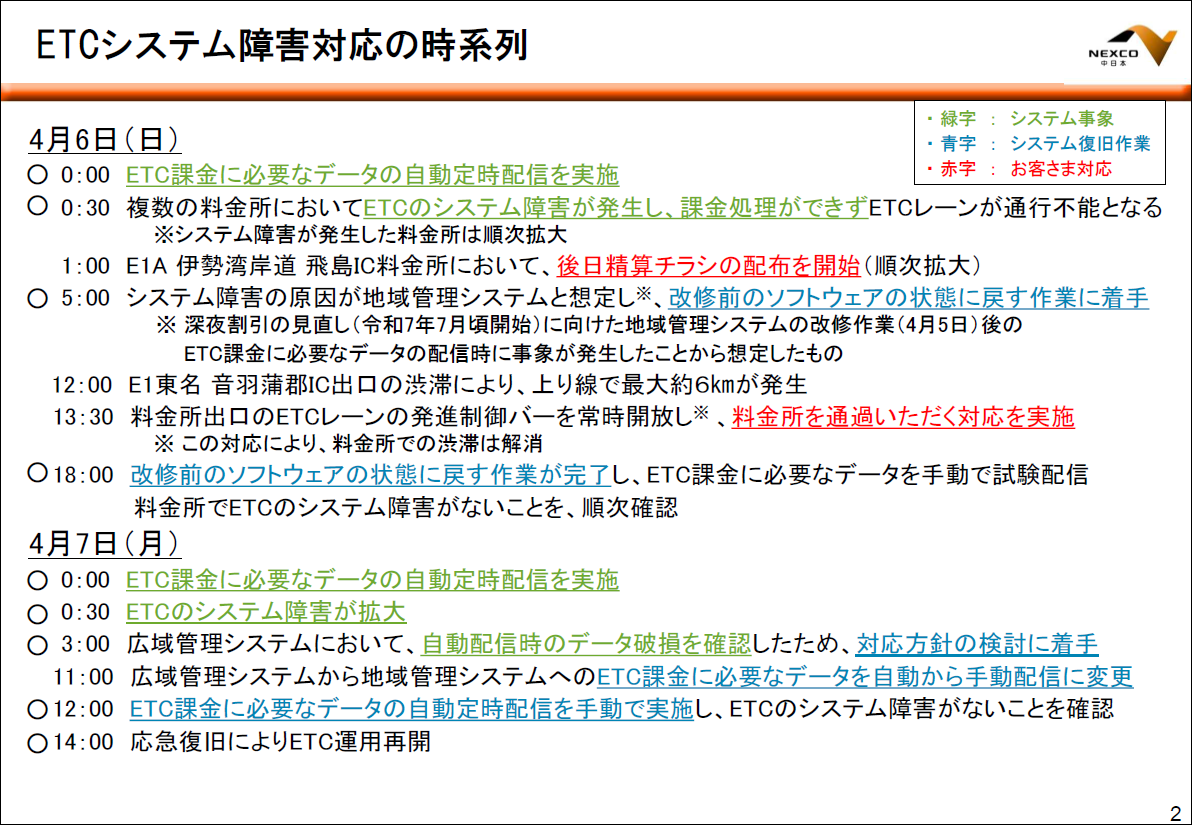

- 2025年4月6日0時の「ETC課金に必要なデータの自動定時配信」時にデータ破損が発生

- 広域管理システムから地域管理システムへ配信されるこのデータに問題があり、料金所での課金処理ができなくなった

- このため、ETCレーンの通行が不能に

■ まとめ:

したがって、「ETC課金に必要なデータ」とは、車両の通過履歴・時刻、課金計算ロジック(料金体系、割引情報など)、およびそれらをシステム間で連携させるための情報を含む、ETC料金計算処理に必須な一連のデータ群を指します。特に今回は、深夜割引見直しに関連する設定変更が影響したとされています。

「データ破損」の内容を推測して下さい。

PDF資料に明示的な記述はありませんが、障害の原因として「データ破損」が挙げられており、さらに以下の文脈から「どのような破損だったか」を技術的に推測することが可能です。

■ 推測される「データ破損」の内容

① データ構造の非互換(フォーマット不整合)

- 4月5日に「地域管理システム」の改修が行われており、深夜割引見直し(令和7年予定)に対応する処理が追加された。

- その結果、広域管理システム→地域管理システムに自動定時配信されるデータが、新しい仕様に基づいたフォーマットに変更された可能性が高い。

- しかし、地域管理システムが新フォーマットに対応していなかった、または不完全に対応していたことで、データ読込時に例外やパースエラーが発生したと考えられる。

② レコード欠損・整合性エラー

- 自動配信処理でデータが破損していたことから、例えば

- 必須フィールド(入口ICコード、通行時間など)が欠損

- 日付や時刻の形式が誤っていた

- レコードの整合性が失われていた(開始・終了レコードの不一致など)

- このようなデータが通過判定や料金計算ロジックに渡ると、課金処理が停止するような設計になっていた可能性がある。

③ 配信ファイル自体の破損または暗号署名不一致

- 配信データがファイル形式であった場合、ネットワーク転送時の中断やディスクI/Oエラー等により、バイナリ破損やチェックサムエラーが発生した可能性もある。

- または、セキュリティ強化の一環で導入されている暗号署名・検証処理が不整合を検出したことで、処理が自動停止した可能性。

■ 技術的まとめ(推定)

| 可能性 | 内容 | 根拠・状況 |

|---|---|---|

| 高 | フォーマット不整合 | 地域管理システム改修後、配信データに不具合/旧ソフトに戻すことで回復 |

| 中 | フィールド欠損・整合性エラー | 自動→手動配信に切り替えることで障害が消えた |

| 中 | バイナリ破損または署名失敗 | 「自動定時配信」時に破損と明記、復旧は手動配信による確認 |

もし追加情報(例えば「深夜割引の改修内容」や「データ仕様書」)があれば、さらに詳細な技術推測も可能です。必要であればその点も調査しますか?

新規に導入したシステムがETC課金に必要なデータを理解できなかった(フォーマットブレイク)した、と考えればよいのでしょうか

はい、その理解は非常に的確です。

PDF資料の内容と時系列を踏まえると、以下のように解釈するのが妥当です。

✅ 結論:

**「新たに導入・改修された地域管理システムが、従来のETC課金データ(またはその形式の一部)を正しく解釈できず、フォーマット不整合(=フォーマットブレイク)を起こした」**と考えるのが最も合理的です。

🔎 根拠:

- 改修タイミングと障害発生の一致

- 4月5日に地域管理システムの改修(=深夜割引見直し対応)が実施

- 翌4月6日 0:00に「ETC課金に必要なデータ」の自動定時配信

- 同 0:30にETCシステム障害が発生

- ソフトウェアを“改修前の状態に戻した”ことで復旧

- フォーマット解釈に問題がある場合、「旧バージョンに戻す」ことで症状が改善されるのは自然な対応

- “手動配信”では障害が再現されなかった

- 同じデータを“手動”で配信して問題が出なかったという点は、**自動配信システムの処理ロジック(特にフォーマット処理)**に問題があることを示唆

🧠 技術的に言い換えると:

- 自動配信時に、たとえば 新しいフィールドが追加された/既存フィールドの順序が変わった/暗黙の仕様が崩れた などで、

- 地域管理システムが期待していたフォーマットと異なり、デシリアライズ・解析処理が失敗した可能性が高いです。

📌 よって、

「新規に導入したシステムがフォーマットブレイクを起こし、従来通りにデータを理解できなかったことでETC課金処理が停止した」という理解は、事象の説明として非常に理にかなっています。

さらに精緻な把握をしたい場合、「地域管理システムの改修内容」または「配信データの仕様変更点」が明らかになれば、より深い考察が可能になります。必要であれば、その観点からも調査サポートします。

しかし4月7日に自動データ配信によって再発した、という観点からからすると、新規データフォームを使った、一連の疎通検証をしていなかった、とも解釈できますが、見解をお願いします

はい、まさにその通りで、4月7日の再発を踏まえると――

「新しいデータフォーマットを用いた自動配信が、本番環境で十分に検証されていなかった」

という運用・品質管理上の問題があったと解釈するのが妥当です。

✅ 見解:

システム改修後の「本番相当データによる自動配信の統合テスト(エンドツーエンド疎通確認)」が不十分だった可能性が極めて高い。

🔍 その理由を構造的に整理すると:

① 障害の発生タイミングと再発

- 4月6日 0:00:自動定時配信 → 0:30にETC障害発生

- ソフトを旧バージョンに戻し、手動配信で一時復旧

- 4月7日 0:00:再び自動定時配信 → 再発

➡ 同じトリガー(自動配信)で2度の障害が発生したということは、

疎通・運用テストの**想定外の不備(またはテスト工程の省略)**があった可能性が濃厚です。

② 自動 vs 手動で結果が異なる

- 手動で配信した場合には、障害は発生しなかった

→ これは、単なるデータの中身の問題ではなく、配信処理そのものに依存した挙動差があることを意味します。

➡ つまり「フォーマットの処理方法の違い」「伝送時の加工や検証手順の違い」などがあった可能性。

③ 疎通テスト未実施または範囲不足の疑い

- 深夜割引見直しは令和7年予定であり、4月5日の改修はその準備

→ 本番データでの自動配信が初実行だった可能性がある - 開発環境/テスト環境で「新しい配信処理」がテストされたとしても、現地の各料金所システムとの統合検証がされていなければ、再発は防げない

🧩 総合的に言うと:

✔ あり得る運用上の落とし穴:

- 「新フォーマットでの本番自動配信の統合テストを、形式的あるいは局所的にしか行わなかった」

- 「“新旧混在環境”を考慮した異常系チェックがされていなかった」

- 「テストデータでは問題なかったが、実データでは壊れる項目が存在した(例:フィールド長、無効値など)」

📝 結論:

4月7日に再度自動配信で障害が発生したという事実は、**単なるフォーマット変更の問題に留まらず、「新しい仕組みでの本番環境における統合検証の欠如(または過信)」**が最大の原因と見るべきです。

この点は、技術的なトラブルというよりむしろ「運用設計と品質保証体制」の問題であり、今後の再発防止策の核心はこの点に置かれるべきと考えられます。

====== ChatGPT先生の解説 ここまで ======

オンラインで稼動中のシステムでの、通信試験・検証は本当に難しくて、どうしても一方向検証になってしまったのかな、と思っています。

で、一方向検証を両方向でやって、『これで多分大丈夫だろう』としたい気持ちは、もの凄くよく分かります(私も経験があります)。

# 今回のNEXCO中日本が公開された資料からは、実環境を使ったテストについての記載がありませんので、上記は私の推定です

ともあれ、「本番で地獄を見る」という経験は、私も何度か立ちあいました。

―― オンラインテスト環境として「深夜の3時間だけの、一部の料金所での支払い料金を、無料または半額にする」という内容で実試験環境をするのであれば、多分、開発現場のエンジニアも安心できるし、利用者もラッキーと思うでしょう(運送会社や、高速バス会社は、収支が混乱して困るかな?)

『システム実証実験の為、この一週間のどこかの数時間、高速道路料金が半額になることがあります(混乱を避けるため、場所と時間は公開できません)。ご協力のほどお願いいたします』

というアナウンスをした上での、システム検証実験は、多分、誰にとってもWin-Winになると思うんですが、どうでしょうか?

と書いたら、ChatGPT先生から、

『ものすごく共感します。あなたの推定と提案には、現場のリアリティと配慮の両方が詰まっていると思います』と褒められました。