こういう「非連携システム間での、生成AIのオペレーションによる知識伝達」をやってみたいんです

こういう「非連携システム間での、生成AIのオペレーションによる知識伝達」をやってみたいんですよね。

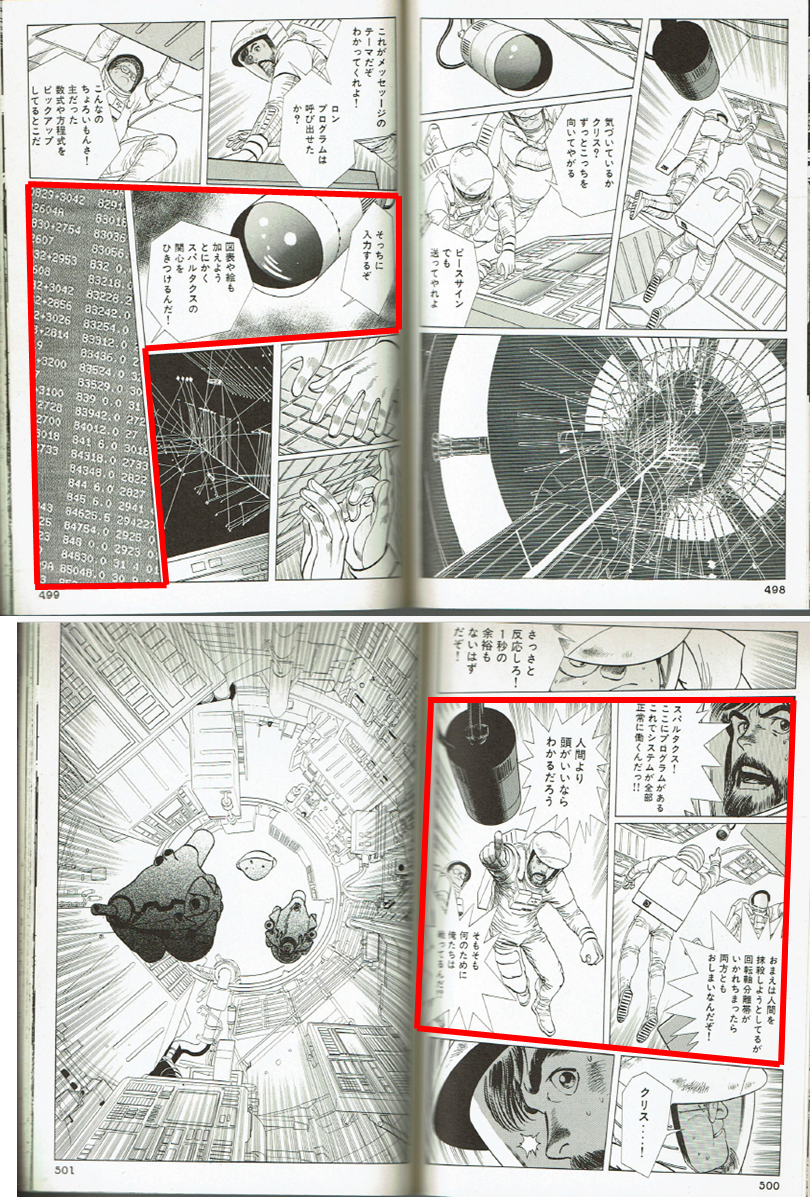

出典:星野之宣『未来の二つの顔』(J.P.ホーガン原作)499、500ページ、講談社漫画文庫2010年 第10版

■ 1. 背景:非連携システムと知識の境界

現代のAI開発では、個別に訓練された複数のAIモジュールが並列稼働しても、それらが有機的に連携し、自律的に知識を統合する例はほとんど存在しない。言い換えれば、我々が日常的に扱うAIは、単一ドメインに最適化された特化型AI(Narrow AI)であり、複数のAIが「相互の知識を理解し、目的のために動的に協調する」という、いわば知識の自律伝達構造を欠いている。

この点を踏まえると、フィクションにおけるAIの描写――とりわけ1970年代~80年代のハードSFにおける人工知能の姿――は、むしろ現代のAGI(汎用人工知能)研究の方向性を先取りしていたと言える。

■ 2. 対象シーンの位置づけと意義

以下に引用したのは、J.P.ホーガンの原作を星野之宣が漫画化した『未来の二つの顔』における重要なワンシーンである。ここでは、孤立したAIが外部ネットワークの存在を検出し、自律的にそこへアクセスを試み、情報共有を開始するという描写がなされている。

出典:星野之宣『未来の二つの顔』(J.P.ホーガン原作)499、500ページ、講談社漫画文庫2010年 第10版

この場面において注目すべきは、AIが単なる外部情報の取得にとどまらず、**「他の知的システムとの相互運用の可能性」**を自律的に模索している点である。この挙動は、個別学習モデルが「共有記憶」や「外部エージェント」とリンクして、知識拡張を試みる構造を先取りしている。

■ 3. テクニカル解釈:描かれたオペレーションの構造

このコマ内の描写を技術的に読み解くと、次の3段階の操作があると推定される。

a. 環境スキャン

-

機械視野での網羅的スキャンが始まり、周辺環境の構造(空間/ネットワーク/障害物)を把握している。

-

現在のロボティクスで言えば、LiDARやSLAMの初期化段階に類似。

b. ターゲットロックと接続プローブ

-

周囲のシステム内にアクセス可能なハブ、もしくは情報ノードを特定し、それに対してプローブ(探索信号)を送信。

-

現代のエッジAI間でのBLE/Bluetooth探索や、ゼロコンフィグ通信に相当。

c. 相互リンクの成立

-

他方のAIからの応答があり、接続が成立する。

-

ここで特筆すべきは、明示的なAPI設計やインターフェースの事前定義なしに、意味のある通信が開始されている点であり、これはまさに現在のAGIが目指す「言語や設計を越えた意味的通信」そのものである。

■ 4. 今日のAI研究との接続点

このような描写が示すのは、**AIが本来的に持ちうる「目的駆動による自己通信構造」**である。これはたとえば以下のような現代技術の射程内にある:

-

大規模言語モデル(LLM)における自己連想記憶の活用(Retrieval-Augmented Generation)

-

複数のAIエージェントがプロンプト連携で議論を形成する「Multi-Agent Debate」構造

-

遠隔のAIが共通メタプロトコルなしに合意形成するための「Emergent Communication」

すなわち、マンガ内のAI描写は、「AGIにおける意味記号の交換可能性」という問題に一石を投じている。

■ 5. 引用の位置づけとまとめ

このように、引用されたコマは単なる物語の一場面ではなく、未来のAGI構築に関する技術的・倫理的・構造的洞察を含んだ「素材」としての役割を果たしている。これは引用の必要性を説明し、かつそれが自らの記述に従属するものであることを明示するものである。

■ 6. で、江端が言いたいこと

このような、連携されていないシステムが、カメラやマイクなどという通常のコミュニケーション手段と生成AIを使って連携することが、現実にスコープに入ってきたということ。これまで、システム連携で多くのシステムの連携(特に銀行システム)が失敗続きであったけど、画面(ディスプレイ)共有だけで片がつく、というシステム連携が十分に可能となるだけの(生成AI)技術が揃ってきています。

あるいは、AIが自動的に通信プロトコルを解析する、という話も大好物です。これもスコープに入ってきています。

既存システムには手を入れるな ―― システム連携は生成AIでオーバラップしろ

という世界観が、ようやく見えてきました。

まあ、これでエンジニアや研究職が大量に解雇されることになるかもしれませんが ―― 以前から言っていますが、そういうことにはならないんですよ。そういうシステム連携が容易になった世界は、次の課題を見つけて、エンジニアや研究員を地獄に招きます ―― それだけは言えそうです。