強化学習におけるReinforceを5行程度で説明して下さい(江端メモ)

エージェントは環境との相互作用からエピソード全体の報酬を得て、その合計報酬を基準に行動確率を更新する。

具体的には「得られた報酬が大きい行動の確率を高め、報酬が小さい行動の確率を下げる」方向にパラメータを勾配上昇させる。

この方法は単純だが、分散が大きく学習が安定しにくい問題がある。

その後のアルゴリズム(Actor-Criticなど)は、この分散を抑える工夫を加えて発展している。

状態S_0 → 行動A_0 → 報酬R_0 → 状態S_1 → 行動A_1 → 報酬R_1 → .... を繰り返す というデータがあったとする。

エピソードとは、上記の一連のデータのかたまりのこと

ふむふむ。

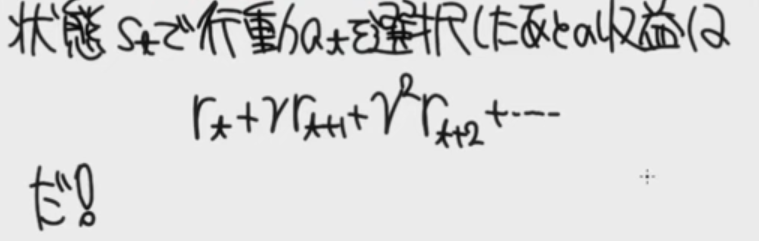

なるほど、収益は、その後の行動に影響するが、遠い未来は、rで減衰させる、ということだな。

深層学習の関数とは何ですか。簡単に説明して下さい。簡単な例題があればお願いします

深層学習における「関数」とは、入力を受け取り、出力を返す仕組みを数式で表したものを指す。

ニューラルネットワーク全体は「複雑な関数」であり、各層で「単純な関数(線形変換+非線形変換)」を重ねていくことで成り立っている。

例えば1つの層では、入力ベクトル

に対して重み

とバイアス

を使い、

という関数を定義する。ここで

は活性化関数(例:ReLUやシグモイド)である。

簡単な例題

入力

、重み

、バイアス

、活性化関数をReLU(負の値を0にする関数)とすると、

となる。

このように、深層学習は「多数の関数を組み合わせて、大きな入力(画像や音声など)から目的の出力(分類ラベルなど)を計算する仕組み」と考えられる。

もっと具体的な関数の種類(例えばシグモイド関数やソフトマックス関数)についても例を見たいですか?

シグモイド関数やソフトマックス関数の例を見たいです

了解しました。代表的な「シグモイド関数」と「ソフトマックス関数」を、簡単な数値例で説明します。

1. シグモイド関数 (Sigmoid)

式:

入力を 0〜1の範囲に圧縮する関数。確率っぽい値を出すためによく使われる。

例

のとき:

のとき:

のとき:

2. ソフトマックス関数 (Softmax)

式(複数入力

に対して):

複数の値を 確率分布(合計1になる) に変換する関数。分類問題の出力層でよく使われる。

例

入力が

の場合:

- 合計 =

- Softmaxの出力は:

つまり、入力

を確率分布に変換すると「クラス1が67%の確率で正しい」といった形になる。

Reinforceは、離散時刻tのデータがあるものに用いられる、という理解で良いですか?

はい、その理解でおおむね正しいです。

補足説明

Reinforceは方策勾配法 (policy gradient) の一種で、離散的な「時刻

」ごとにエージェントが行動を選び、環境から報酬を受け取る状況を前提にしています。つまり、

- 状態

を観測

- 方策

に従って行動

を選択

- 報酬

を得て次の状態に遷移

という「離散時刻ステップ」で進行する枠組みに適用されます。

例

例えば「迷路探索」や「強化学習の標準タスク(CartPoleなど)」は、すべて1ステップずつ行動→報酬→次状態、という離散的な流れであり、Reinforceはそのデータを使って方策の更新を行います。

逆に「連続時間」での学習や制御にも拡張は可能ですが、その場合は一度離散化して扱うのが一般的です。

図に出てくる記号は、強化学習でよく使われる基本的な要素を表しています。

π(パイ)

方策(policy)のこと。

状態

を見て、どの行動

をとるかを決める確率分布。

Reinforceでは、この

のパラメータを勾配法で更新する。

V(バリュー)

価値関数(state value function)。

ある状態

からスタートしたときに、将来得られる報酬の期待値。

式で書くと:

Q(キュー)

行動価値関数(action value function)。

状態

で行動

を選んだ場合に、将来得られる報酬の期待値。

式で書くと:

p(ピー)

環境の遷移確率。

「状態

で行動

を取ったら、次に状態

に遷移する確率」を表す。

式で書くと:

r(アール)

報酬(reward)。

行動を取った直後に得られるスカラー値。

学習の目的は、これをできるだけ大きく積み上げるように方策

を改善すること。

要するに、

:エージェントが「どう動くか」を決める確率分布

:その動きが「どれだけ得か」を数値化するもの

:環境側のルール(遷移と報酬)

という役割分担になっています。

VとQの違いを教えて下さい。

良い質問です。VとQはどちらも「将来の報酬の期待値」を表しますが、見る単位が違うのがポイントです。

V(価値関数, Value Function)

- 「状態の価値」を表す

- 状態

にいるとき、方策

に従って行動した場合に得られる将来報酬の期待値

- 数式:

- 例:迷路で「スタート地点にいるとき、この後うまく進んでゴールできそうか?」を評価

Q(行動価値関数, Action Value Function)

- 「状態+行動の価値」を表す

- 状態

で特定の行動

を選んだとき、方策

に従って進んだ場合に得られる将来報酬の期待値

- 数式:

- 例:迷路で「スタート地点から右に進んだ場合に、最終的にゴールできそうか?」を評価

違いを直感で言うと

- Vは「この場所そのものがどれくらい良いか」

- Qは「この場所でこの行動を取ったらどれくらい良いか」

もしご希望なら、この違いを「簡単な迷路の図」を使って具体的に数値例で示すこともできますが、やってみますか?

お願いします。

この図は、3×3の簡単な迷路での 状態価値 V(s) の例です。

- ゴール(G)に近づくほど

の値が高くなっています。

- スタート(S=左上)の

は、「ここから方策通り進めば、まあまあ報酬が得られるだろう」という期待値。

一方で、行動価値 Q(s,a) は「状態+行動」の評価です。

例えばスタート地点 S での Q 値は次のように設定しました:

- 右に進む →

(少しゴールに近づく)

- 下に進む →

(同じくゴールに近づく)

- 左に進む →

(壁で意味なし)

- 上に進む →

(壁で意味なし)

まとめると:

- V(s) = その場所にいる「価値」

- Q(s,a) = その場所で「特定の行動をとった場合の価値」

という違いになります。

ご希望なら、この例を「数式の形(VとQの関係式)」に落とし込んで整理することもできますが、続けますか?

続けて下さい

では、先ほどの迷路例を使って、数式でVとQの関係を整理します。

1. Q関数の定義

行動価値関数

は、状態

で行動

を選んだときの将来報酬の期待値です。

:行動した直後の報酬

:割引率

:次の状態

2. V関数とQ関数の関係

状態価値関数

は、その状態にいるとき、方策

に従って行動したときの期待値です。

つまり、

- VはQの期待値

- 方策に従って「どの行動をどのくらいの確率で取るか」を平均したものがV

3. 迷路のスタート地点の例

スタート地点 S における Q 値を思い出します:

もし「右と下を半々の確率で選ぶ」方策なら:

このように、VはQの加重平均として計算できます。

まとめ

- Qは「行動レベルの価値」

- Vは「行動を選ぶ方策を平均した状態レベルの価値」

- 数式で両者は明確に結びついており、VはQの期待値になっている

ここまでで「VとQの違い」と「数式でのつながり」を説明しました。

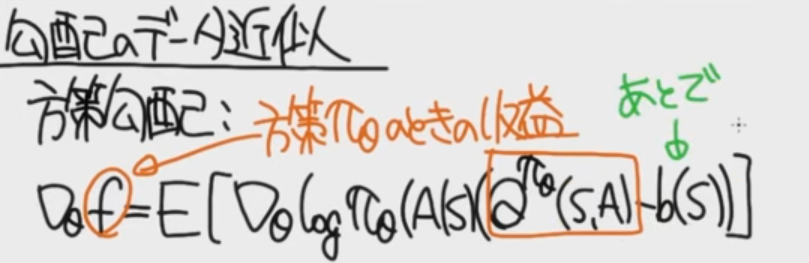

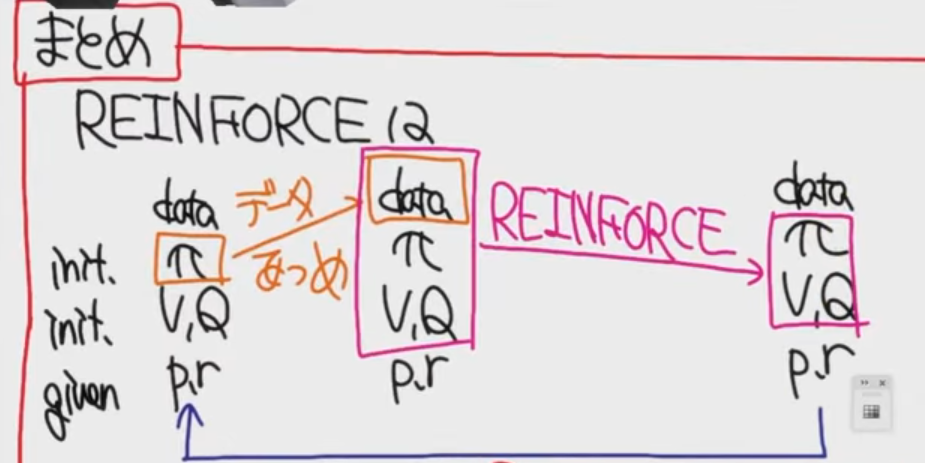

REINFORCEとは、方策購買定理もどきをデータの平均値をつかって行えるもの、と、とりあえず理解。

「Actor-CriticでVとQがどう使われるか」に踏み込んで下さい。

承知しました。ここからは Actor-Critic 法 における V と Q の役割を整理して説明します。

1. Actor-Critic とは何か

- Actor(方策担当):方策

を学習する。つまり「どう動くか」を決める役。

- Critic(批評担当):状態や行動の「価値」を推定する。Actor の行動が良いか悪いかを評価する役。

Reinforce単独では「得られた報酬だけ」を使って更新するため分散が大きいが、Criticを導入することで安定性が向上する。

2. Critic が使うもの:VかQか

Criticは大きく分けて2種類あります。

(A) State-value critic(V関数を使う)

- Critic は

を推定する。

- Actor の更新には「アドバンテージ(advantage)」を使う:

これにより「平均より良い行動かどうか」を基準に学習できる。

(B) Action-value critic(Q関数を使う)

- Critic が直接

を学習する。

- Actor は「Q値の高い行動をより選びやすくなるように」方策を更新する。

3. 更新の仕組み(簡略化)

Actor のパラメータ

を更新するとき、Reinforceでは:

(ここで

は将来報酬の合計)

Actor-Critic では Critic の推定を組み込んで:

この

が TD誤差(Temporal Difference Error) で、実際の報酬と価値予測のずれを表す。

4. 直感的イメージ

- Actor:「じゃあ右に進んでみよう」

- Critic:「その結果の報酬とVを比べると予測よりちょっと良かったから、右を選ぶ確率を上げた方がいいね」

これを繰り返すことで、

- Critic は環境を正しく評価できるようになり、

- Actor は評価を参考により良い行動を選べるようになる。

5. まとめ

- Actor-Critic は Reinforceの改良版

- Critic が V または Q を学習し、Actor の更新に「評価基準」として使う

- この仕組みにより、Reinforceの「分散が大きくて不安定」という弱点を補う

上記の図を使った例でActor-Criticを説明できませんか?

良い視点です。では、先ほどの 3×3迷路(スタートS・ゴールG) の図を使って、Actor-Critic がどう働くかを例で説明します。

1. 迷路の状況

- スタート地点:S(左上)

- ゴール:G(右下、報酬=+1)

- Actor(方策):上下左右に動く確率を持っている

- Critic(価値関数):各マスの「価値

」を予測している

2. スタート時点での行動選択

スタートS(状態)にいるとき、Actorは確率的に行動を選ぶ:

- 右に行く確率 0.25

- 下に行く確率 0.25

- 左/上に行く確率 0.25ずつ

このとき、Criticは「Sの価値は0.2」と予測しているとします(前回の図より)。

3. 実際に行動 → 報酬観測

例えば「右へ移動」した場合、

- 即時報酬

(ゴールではないので0)

- 次の状態Sは

、Criticの予測値は

4. Criticによる評価(TD誤差)

Criticは「予測と実際の差」を計算します:

ここで

とすると、

→ 予測より「ちょっと良かった」と判断。

5. 更新の流れ

- Criticの更新

「Sの価値予測を上方修正した方がよい」と学習する。 - Actorの更新

「右に行く行動は予測より良かったので、その確率を上げるように」学習する。

6. 繰り返しの結果

この流れを何度も繰り返すことで:

- Criticは「各マスの価値」を正しく近似できるようになる

- Actorは「ゴールに近づく行動の確率」を徐々に高める

- 最終的に「スタートから右か下に進み、効率的にゴールする方策」が得られる

まとめ

- 図の

は Critic が推定する「状態価値」

- Q や TD誤差は「行動が平均より良かったか」を判断する材料

- Actor はこの評価をもとに「良い行動を強化、悪い行動を抑制」する

もしご希望なら、この迷路をシミュレーションして、実際にActorの行動確率がどう変化するか をコードでお見せできますが、見てみますか?