eye_ebata ← ダウンロード

江端智一のホームページ

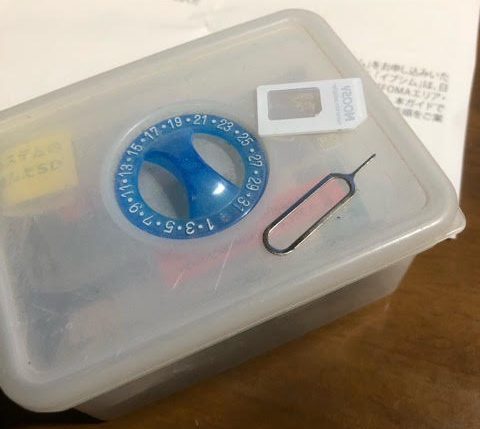

イプシムのSIM(IPアドレス付きで、一番安いやつ)が、ラズパイに差さったままで使っていなかったので、iPadで使えるようにした。必要に応じて、またラズパイに戻せばいいし。

3. iPadのスロットに挿入する

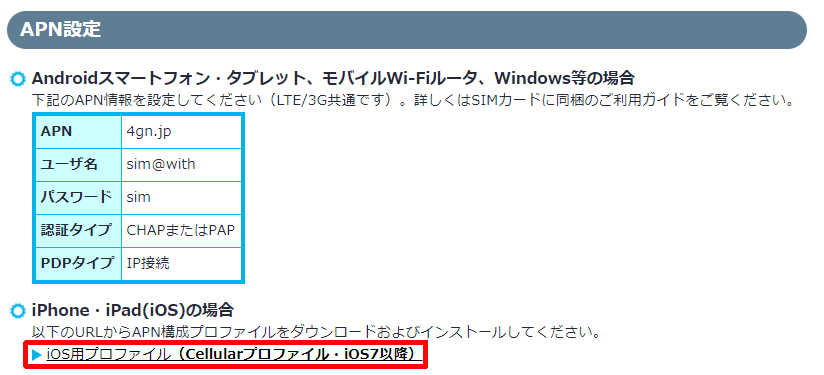

4. iPadから、https://ipsim.net/support.html にアクセスし、APN構成プロファイルをダウンロードする

これをダウンロードするのだが、これがインストールできているどうかが、確認できずに困った(インストールボタンが見あたらなかったから)。この場合は、「設定」で調べる。

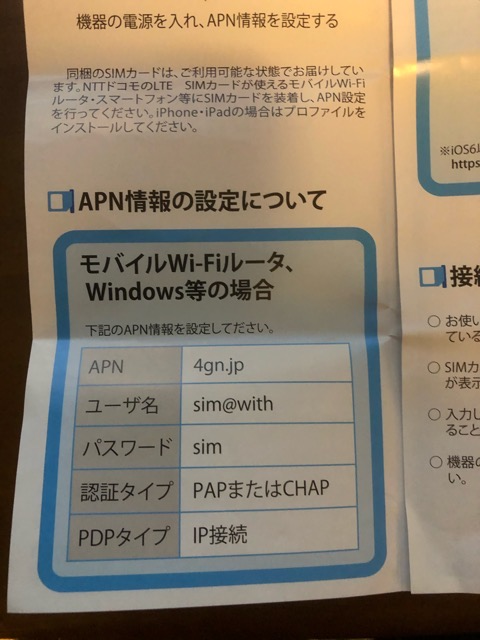

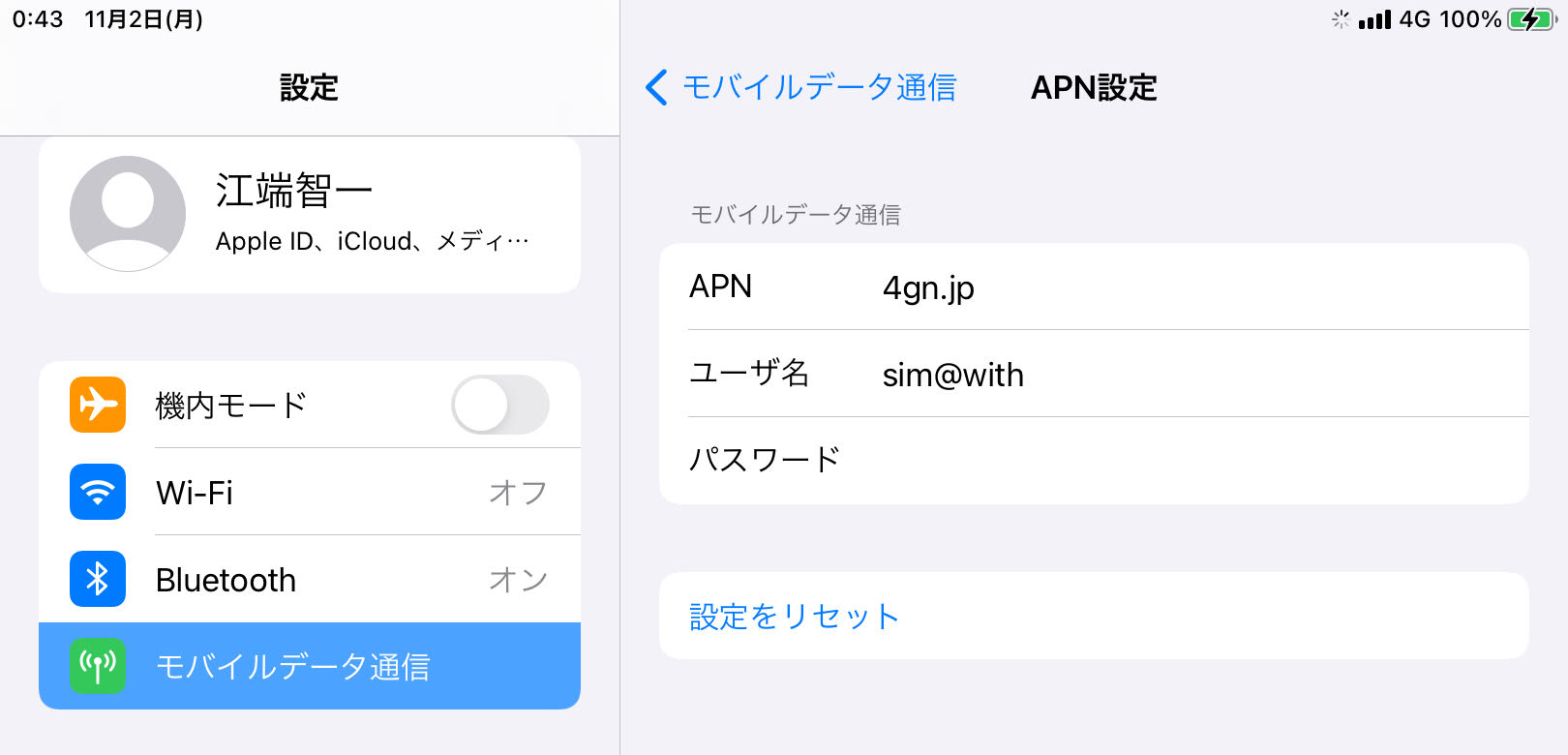

ちなみに、以下の情報が必要なのかは分からないが一応セットしておいた。

5. iPadから、https://ipsim.net/support.html にアクセスし、APN構成プロファイルをダウンロードする(画像は偽造しています)

上記の赤い囲みに数字が出てくれば、インストールできている(と思う)。

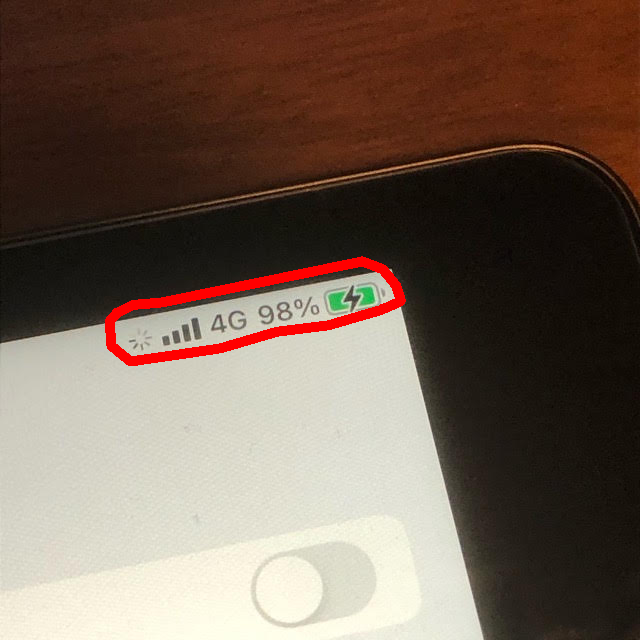

7.右上にこの表示が出てくれば、SIMカードは稼動している(最初のうち、ブラウザが表示されなかったりするが時間が経過すると見えるようになる(ことがあるみたい)。表示されずに、なんども、手順をやりなおしていたが、"放置"が正解だったような気がする)

以上

「沈黙する人工知能 ~なぜAIは米大統領選の予測に使われなかったのか」

"Silent Artificial Intelligence - Why was not AI used to predict US presidential election ?"

を読み返してます。

I'm rereading it.

"It's been four years since then"

と思うと、「疾く」がごとき時間の速さに、感に入っております。

I am impressed by the speed of time, "fast".

-----

ところで、まだ誰も指摘されていないようですが、私は、

By the way, I don't think anyone has pointed this out yet. However, I'm worried about

―― アメリカ合衆国の内戦

"Civil War in the United States"

を心配しています。

-----

シナリオはこんな感じでしょうか。

Here's an example of a scenario.

(Step 1) 直接投票ではトランプ候補が勝利するものの、その後の郵便投票の結果でバイデン候補が逆転する。

(Step 1) Candidate Trump wins the direct ballot, but the results of the subsequent mail-in ballot upset candidate Biden.

(Step 2) トランプ候補が、大統領令で郵便投票の無効を宣言し、一方的に勝利宣言を発表。

(Step 2) Candidate Trump declares the mail-in ballot invalid by presidential decree and unilaterally issues a victory declaration.

(Step 3)最初にカリフォルニア州(民主党勢力)が独立を宣言、それを受けてテキサス州(共和党勢力)も独立を宣言。

(Step 3) California (the Democratic state) is the first to declare its independence, and Texas (the Republican state) follows suit.

(Step 4)各州が、州兵を州境に配置。各州知事が、カリフォルニア国、テキサス国への参入を表明

(Step 4) Each state places the National Guard on the border. Each state governor announces entry into the State of California or the State of Texas.

(Step 5)トランプ候補が合衆国内で国内で限定核(威力を限定的(?)にした核兵器)の使用を言及し、最悪、使用してしまう

(Step 5) Candidate Trump mentions the use of limited nuclear weapons (nuclear weapons with limited power (?)) in the United States, and in the worst case, he uses it.

でもって、中国とロシアが、上記の二大州のバックアップに付いたら、間違いなく人類最後の世界大戦になるでしょう。

So, if China and Russia back up the above two major states, it will absolutely be the last world war for humankind.

-----

4年前の私は、こんな発想すらできませんでした。

Four years ago, I couldn't even think like this.

-----

今の私の願いは、どっちが大統領選挙に勝利しても構わないので

My wish now is that I don't care who wins the presidential election, however,

―― 有無を言わせないほどの圧倒的多数で、勝敗が決して欲しい

"I'd like to see an overwhelming majority to win or lose."

ただ、それだけです。

That's just it.

子どもの自殺が倍増 ―― という話を聞いて、青冷めています。

I've heard that child suicides have doubled -- and I'm pale.

ちょっと調べてみたら、ちょっと違うようです。

I did a little research and it looks a little different.

■小学生から高校生までの8月の自殺者数は59人と前年の28人から倍増

- The number of suicides among elementary through high school students doubled to 59 in August from 28 in the previous year.

■外出自粛が広がった4-6月は、全国で約13%減少していた(但し、子どものデータだけではない)。

- In April-June, when the refrain from going out was widespread, it was down about 13% nationally (but not just the data for children).

「登校禁止によって、自殺者は減るだろう」という私の予想は外れていないようでした。

My prediction that the school ban would reduce the number of child suicides, was almost correct.

しかし、「8月の自殺者倍増」というのは、予想外でした。

However, the "doubling of suicides in August" was unexpected.

もっとも、子どもの自殺者は、大人の自殺者に比べれは非常に比率が小さく、変動が大きくなりがちなので、拙速な判断には慎重になるべきではあります。

However, the proportion of child suicides is very small compared to adult suicides and tends to fluctuate widely, so we should be cautious about making poor decisions.

しかし、「今回のコロナ禍」と無関係でない ―― とは、思っています。

But I think that it's not unrelated to the "corona disaster"

-----

緊急事態宣言の発令前から、「自殺者の増加」は予見されていました。

Even before the declaration of the state of emergency, it was predicted that the number of suicides would increase.

しかし、それはもっぱら「失業問題」だろうと思っており、私は「子ども」への関連性は、あまり考えていませんでした。

But I thought it would be solely an "unemployment problem" and I hadn't really thought about the relevance to "children".

「完全に裏をかかれた」という感じがしています。

I feel like I've been "totally outsmarted.

コロナ禍の子どもの自殺について、色々なメディアを調べてみたのですが、あまり明確な理由は分かっていないようです。

I've looked at various media outlets about the suicide of children with corona disasters, but I don't seem to have a very clear reason for it.

従来の理由に加えて、「コロナ禍による家庭内不和」「芸能人自殺による連鎖」あるいは「『9月1日問題』のシフト」など挙げられています。

In addition to the traditional reasons, they cite "domestic discord due to the Corona scourge," "a chain of celebrity suicides," or "a shift in the 'September 1 issue'" among others.

しかし、それらの根っこは、いずれも

However, those roots are, I think,

―― 生活様式の急激な変動

"Rapid lifestyle changes"

だろうと思っています。

登校禁止、親との長時間の同居、友達との交友(会話等)の制限などは、これまでのライフスタイルを、

Prohibition of going to school, living with parents for long periods of time, and restrictions on friendships (conversations, etc.), are typical "rapid lifestyle changes" and quite shocks, like

―― いきなり「ブチッ」と切れるような音とともに切断されて、別の回線に、突然に、繋き換えられるような

"being cut off with a sudden "snapping" sound, and then being abruptly reconnected to another line"

そういう衝撃だったろうと思います。

そういうことは、ライフスタイルの変更を何度となく強いられている大人でも、キツいものです。

That's a tough one, even for adults who have been forced to make lifestyle changes many times over.

ましてや、子どもをや、です。

And more importantly, they are children.

-----

だからといって、私に、具体的な解決策がある訳ではありませんが ―― なんとなく、イヤな予感がしています。

That's not to say that I have a concrete solution, but I have somehow bad feeling about it.

『あの時、こうしていれば良かった』と、将来、後悔するような「巨大な何か」が、現在、進行中のような気がして、気持ちが悪いです。

I feel bad to think 'something huge' that I will regret in the future, with saying 'I should have done that at that time', is going now.

私の杞憂であれば良いのですが。

I hope I'm wrong.

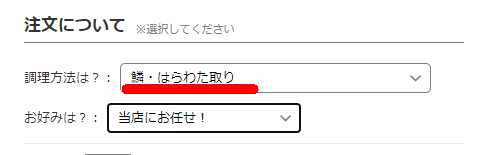

江端家では、時々ネットで鮮魚を取り寄せて、食しているのですが、なぜか私が料理をさせられることが多いようです ―― 私の誕生日に、私が料理させられるのです。

大切なのは、ここです。

下処理した魚が送られてくるので、魚を鍋かグリルに放り込むだけで魚料理が完成します(刺身とかを作るときは、3枚に卸すなどが必要ですが)。

今日、送られてきた魚一覧です。

まあ、これは3枚にしてあるから、刺身で決定。

まあ、今の私達には、「めんつゆ」という強力な武器があるから、「煮付け」はについては、昔ほど面倒じゃないですけど。

昨夜、らくがきのように綴った

を、まとめておきます。

昨日の実験で、Amazon lightsail でも、自前の公開暗号鍵(Let’s encrypt)を使えることが分かって、昨夜から気分の良い私です ―― これで、3.5ドル/月の、個人AWS練習用サーバの目処が立った。

どうも、私、"Let’s encrypt"を含めて、どうも私は公開暗号鍵の取扱いを、色々勘違いしていたようです。

たとえば、こちら、とか、こちら、で、AWSのロードバランサー(ELB: Amazon Elastic Load Balancing)に、"Let’s encrypt"で作った公開暗号鍵を関連付ける作業について記載しています。

しかし、AWSの供与をして頂いた部署が、IAMの設定を理解しておらず(もちろん、私も理解していませんでしたが)、 公開暗号鍵がロードバランサに紐付かずに、この時は、地獄を見ました。

"Let’s encrypt"を使った認証鍵と暗号鍵を生成する時に、引数に、httpサーバの起動状態やら、鍵の置き場所などを指定するものだから、私は上位の認証局が、下々(私)の認証鍵と暗号鍵を見張っていると思っていました。

しかし、昨夜のGolandのコーディングで、認証鍵と暗号鍵は、有効期限付きのただのファイルである、ということを理解しました。

公開鍵証明書の認証局(CA: Certificate Authority)は、「下々のもの(私)に頼まれて、上位認証局(お上)が、鍵(ファイル)を作っているだけ」 ―― とりあえずは、この理解で十分であることが分かりました。

# というか ―― 巷(ちまた)の説明、難しすぎる。

まあ、それはさておき。

今回試みた、Let’s encryptでの鍵作りについて説明します(前提は、こちらを読んでおいて下さい)。

Let’s encryptでの鍵作りのパラメータは、省略することができるようです

$sudo certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d sea-anemone.tech -d www.sea-anemone.tech↓

$sudo certbot certonly -w /home/ubuntu/go_template/server_test -d sea-anemone.tech

てな感じで、「とにかく鍵作ってくれ!」と頼むと、

How would you like to authenticate with the ACME CA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1: Spin up a temporary webserver(standalone) (一時的なWebサーバを単独で起動する)

2: Place files in webroot directory (webroot)ファイルを webroot ディレクトリに配置 する(webroot)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -となっていて、少なくとも、nginxなどのwebサーバ上げていない状態だから、少くとも"2"ではなく、"1"でを押下したら、

IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:

/etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/fullchain.pem

Your key file has been saved at:

/etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/privkey.pemという場所に鍵を作ってくれた様子。

ところが、この鍵、普通のmoreやlessでは見えずに、sudo more などとしないと見えないし、privkey.pemについては、それすらも見えない、という慎重さです。

とにかく、golangのサーバを動かしている(サーバプログラムのある)ディレクトリにコピーしました。

ubuntu@ip-172-26-13-137:~/go_template/server_test$ sudo cp /etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/fullchain.pem .

ubuntu@ip-172-26-13-137:~/go_template/server_test$ sudo cp /etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/privkey.pem .そんでもって、privkey.pemの権限が厳しいので、危ないけど >chmod +777 privkey.pem をやって、golangからアクセスして貰えるようにしておきました(権限のモードを忘れた)。こうしないと、go run serverXX.goをやると「privkey.pemが読めん」と文句を言われます。

で、serverXX.goの中を書き換え

/*

log.Fatal(http.ListenAndServe(*addr, nil)) // localhost:8080で起動をセット

*/

/*

var httpErr error

if _, err := os.Stat("./algo.crt"); err == nil {

fmt.Println("file ", "algo.crt found switching to https")

if httpErr = http.ListenAndServeTLS(*addr, "./algo.crt", "./algo.key", nil); httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with https error: ", httpErr.Error())

}

} else {

httpErr = http.ListenAndServe(*addr, nil)

if httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with http error: ", httpErr.Error())

}

}

*/

var httpErr error

if _, err := os.Stat("./fullchain.pem"); err == nil {

fmt.Println("file ", "fullchain.pem found switching to https")

if httpErr = http.ListenAndServeTLS(*addr, "./fullchain.pem", "./privkey.pem", nil); httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with https error: ", httpErr.Error())

}

} else {

httpErr = http.ListenAndServe(*addr, nil)

if httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with http error: ", httpErr.Error())

}

}としたら、iPadで

https://sea-anemone.tech:8080

https://sea-anemone.tech:8080/smartphoneも、問題なく出力されるようになりました。

とりあえず、PruneMobileを雲の上に上げるメドが付き、ようやく一安心です。

ubuntu@ip-172-26-13-137:~/go_template/server_test$ sudo certbot certonly -w /home/ubuntu/go_template/server_test -d sea-anemone.tech

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

How would you like to authenticate with the ACME CA?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1: Spin up a temporary webserver (standalone)

2: Place files in webroot directory (webroot)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 1

Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None

Obtaining a new certificate

IMPORTANT NOTES:

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:

/etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/fullchain.pem

Your key file has been saved at:

/etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/privkey.pem

Your cert will expire on 2021-01-28. To obtain a new or tweaked

version of this certificate in the future, simply run certbot

again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run

"certbot renew"

- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate

Donating to EFF: https://eff.org/donate-le--webroot などをガン無視。www.sea-anemone.tech が作れなかったけど、こっちも無視。

でもって、

ubuntu@ip-172-26-13-137:~/go_template/server_test$ sudo cp /etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/fullchain.pem .

ubuntu@ip-172-26-13-137:~/go_template/server_test$ sudo cp /etc/letsencrypt/live/sea-anemone.tech/privkey.pem .を強行。

privkey.pemの権限が厳しいので、危ないけど >chmod +777 privkey.pem をやって、golangからアクセスして貰えるようにしておいた(権限のモードを忘れた)

で、serverXX.goの中を書き換え

/*

log.Fatal(http.ListenAndServe(*addr, nil)) // localhost:8080で起動をセット

*/

/*

var httpErr error

if _, err := os.Stat("./algo.crt"); err == nil {

fmt.Println("file ", "algo.crt found switching to https")

if httpErr = http.ListenAndServeTLS(*addr, "./algo.crt", "./algo.key", nil); httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with https error: ", httpErr.Error())

}

} else {

httpErr = http.ListenAndServe(*addr, nil)

if httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with http error: ", httpErr.Error())

}

}

*/

var httpErr error

if _, err := os.Stat("./fullchain.pem"); err == nil {

fmt.Println("file ", "fullchain.pem found switching to https")

if httpErr = http.ListenAndServeTLS(*addr, "./fullchain.pem", "./privkey.pem", nil); httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with https error: ", httpErr.Error())

}

} else {

httpErr = http.ListenAndServe(*addr, nil)

if httpErr != nil {

log.Fatal("The process exited with http error: ", httpErr.Error())

}

}としたら、とりあえず

https://sea-anemone.tech:8080で、iPadに地図が表示されるのは確認できた。

今日はここまで。

本日は、コラムがリリースされた日なので、日記はお休みです。

Today, new my column is released, so I take a day off.

踊るバズワード ~Behind the Buzzword(7)ブロックチェーン(1):

ビットコインの正体 ~電力と計算資源を消費するだけの“旗取りゲーム”

Dancing Buzzword - Behind the Buzzword (7) Blockchain(1)

The true nature of Bitcoin - a "beach flag" that only consumes power and computing resources

-----

今回から、新シリーズ「ブロックチェーン」になります。

I am launching a new series, "Blockchain"

特に今回は、「ビットコイン」について調べていたのですが、ずっと頭の中に出続けていたのは、

This time in particular, I was researching "Bitcoin" and the one thing that kept popping up in my head was

「ルパン三世」でした ―― いや、マジです。

It was "Lupin III" -- well, I was serious.

-----

ルパン一味が、自動車(フィアット500)に、札束を満載にして地元警察から逃げるシーンって、定番ですよね。

It's a classic scene that the Lupins escape with a car (Fiat 500) full of stolen cash from local police.

でも、ルパンたちが奪った札束は、つまるところ「印刷物」 ―― つまり「紙」です。

However, the bills taken by the Lupin gang was just "print" -- that is "paper".

ルパン一味による銀行強盗事件に怒った財務大臣が、翌日、通貨単位を1/1000にするデノミ(*)を実行したらどうなるか?

What would happen if the Finance Minister, angered by the bank robbery by the Lupin gang, carried out a denomination (*) that would reduce the unit of currency to 1/1000th of its original size?

(*)ここでは「通貨単位を切り下げる」の意味

(*) In this context, it means "devaluing a currency unit".

ルパン一味は、その強盗事件の必要経費すら捻出できない、という窮地に追いやれることになります。

The Lupin gang can't even come up with the necessary expenses for the robbery, which puts them in a tight spot.

『債権者に追い立てられるルパン三世』 ―― あまり見たくないシーンです。

'Lupin III being driven out by his creditors' -- a scene I don't really want to see.

まあ、強盗事件くらいで、政府がデノミをするとは思えませんが、それでも、

Well, I don't think the government is going to denominate at least a robbery, however,

―― ルパンより、国家権力の方が強いよなぁ

"The power of the state is more powerful than Lupin"

と、当たり前の事実を、今さらながら考えていました。

I was thinking about such an obvious fact.

-----

量子コンピュターの論文を全部廃棄処分した後、私は、ずっと、

After disposing of all the quantum computer papers, I've been thinking

■貨幣って何だろう?

What is currency?

■価値ってどういうことだろう?

What does value look like?

■信用って、どうやって発生させるんだろう?

How can trust be generated?

ということを考え続けていて ――

「通貨ゲシュタルト崩壊」を発生させていました。

I was in a "currency gestalt collapse".

PruneMobile を Amazon Lightsail に乗せています。

https://が上手く起動しなかったので、色々考えていました。

まず、serverXX.goを、

//var addr = flag.String("addr", "0.0.0.0:8080", "http service address") // ローカルテスト

var addr = flag.String("addr", ":8080", "http service address") // AWS上で動かす時と変更して、さらに、これまで使ってきた「オレオレ証明書」の内容に問題があると気がついて、mkcert を使って、AWS Lighsail対応に作り直してみました。

C:\Users\ebata\Downloads>mkcert-v1.4.1-windows-amd64.exe sea-anemone.tech 43.53.5.81 137.172.25.12 localhost 127.0.0.1

Using the local CA at "C:\Users\ebata\AppData\Local\mkcert" ✨

Created a new certificate valid for the following names 📜

- "sea-anemone.tech"

- "43.53.5.81"

- "137.172.25.12"

- "localhost"

- "127.0.0.1"

The certificate is at "./sea-anemone.tech+4.pem" and the key at "./sea-anemone.tech+4-key.pem" ✅で、"sea-anemone.tech+4.pem"を"algo.crt"と、"./sea-anemone.tech+4-key.pem" を"algo.key"とリネームして、serverXX.goの入っているディレクトリに放り込みました。

WindowsPCの方は、上手く表示できるのですが、iPhoneやiPadの方は、

ERROR:undefined

onclise:CLOSE

が表示されて、JavaScriptが走りません。

分からないのですが『さすがに、iPhoneは「オレオレ証明書」では騙せないのかな』などと考えています。

Amazonの証明書は無料なのですが、なぜかAmazonの証明書はロードバランサがないと使えず、そんでもってロードバランサは$18/monthも金を取られるんです。本体が$3.5/monthなのに、なんか理不尽です。

とすると、アレかなぁ・・・できるだけ手を出したくないんだけどなぁ。

ともあれ、今日は疲れましたので、終了です。

(Continuation from yesterday)

一方、「一般社会の犯罪率と比較して犯罪率は低い」という論文もあります。

On the other hand, the paper says that "crime rates are low compared to the crime rates of the general public".

しかし、逃げられない子どもたちを閉じこめた空間での犯罪を、一般社会の犯罪率と比較して論じても意味はありません。

But crime in spaces that confine children who cannot escape. It makes no sense to discuss this in comparison to the crime rate in the general public.

「教師」に限っていえば、社会の一般的な犯罪に対するスタンスと、同様に取り扱われる訳がないのです。

When it comes to 'teachers', there is no reason why it should be treated in the same way as society's general stance on crime.

この論文の表1に記載されている、教員による犯罪者が、2008年~12年の4年間に2685人もいた、という絶対値だけでも、驚愕の事実です(最近のデータは、もっと凄いはずですが)。

The absolute figure alone, listed in Table 1 of this paper, of 2,685 offenders by teachers in the four-year period 2008-12, is astounding (although the more recent data should be even more impressive).

「教師による性犯罪が一般社会と比較して半分程度である」という事実は、「少ない」のではなく、驚愕的に「多い」のです。

The fact that "sexual crimes committed by teachers are about half as high as those committed by the general public" is not "low", but shockingly "large".

そもそも、教師は、基本的には大学出身者からなる高学歴者の集団です。

To begin with, teachers are essentially a group of highly educated people made up of college graduates.

集団で比較するのであれば、「従業員数万人の上場企業の従業員」と比較するのが妥当です。

If you want to make a comparison, it's reasonable to compare it to "employees of a publicly traded company with tens of thousands of employees".

調査していませんが、断言します ―― この上記2つの集団を比較すれば、教師の性犯罪率の方が圧倒的に高いはずです。

I haven't studied it, but I assure you -- if you compare these two populations above, the sex offense rate for teachers should be significantly higher.

さらに言えば、「自己評価のできない馬鹿な大人と、性被害を告発できない子ども」のペアからなる性犯罪のかなりの多くが明みに出ていない、という確信が私にはあります。

According to the pair of "Stupid adults who can't evaluate themselves and children who can't accuse them of sexual assault", I am convinced that a significant number of sex crimes consisting of this pair have not come to light.

もし、ご要望があれば、私が、この連載シリーズで取り上げて、各種の解析手法で調べ上げます。

If you request, I will cover the subject in this series of articles and examine it with various analysis methods.

-----

―― 「教育現場というシステム」は「性犯罪発生装置」として機能する

"The "educational system" functions as a "sex crime generator"

これは、私たち全ての大人にとって辛い現実ではありますが、それでも、この事実の認定から始めなければなりません。

This is a painful reality for all of us adults, but we must begin with an acknowledgement of this fact.

そして、そのような装置の機能を破壊するために、あらゆる手を尽さなければなりません。

And we must do everything in our power to destroy the functioning of such a device.

とりあえず今日のところは、

Anyway, for today, I propose the perspective of

―― 「将来、教師になりたい」という夢を語る若者を「気持ち悪い奴」という目で見る

"Young people who talk about their dreams of being a teacher in the future to be "creepy""

という視点を提案します。

もちろん、酷すぎる暴論であり、恐しいまでの偏見であり、職業差別の極(きわみ)と言えます。

Of course, this is an outrageous argument, a horrible prejudice, and the ultimate in professional discrimination.

-----

ただ、

However, based on the facts of

『そういう目線でお前を見ている奴(江端)が、少なくとも、ここに一人いる』

"There's at least one person here who's looking at you like that. That is "Ebata""

という事実を踏まえた上で、教職を希望する全ての若者が、

All young people who want to teach ask themselves,

―― 『自分は、人を教え導く人間である』という「肥大した自我」を持っているのではないか?

"Do I have a 'bloated ego' that says 'I can be a person who teaches and leads others'?"

と、自分に問いかける「きっかけ」になってくれれば、先ずは良いと思います。

If this is a "trigger" for them to ask themselves, it might be good.

-----

少なくとも、私は「全ての生徒を、平等に取り扱うことができる様な人間ではない」という自己評価を行い、「教職」を候補から外した人間です。

At least, I made a self-assessment that "I'm not the kind of person who can treat all students equally." and has excluded "teaching profession" from by candidates.

そして、その時の私の評価が『恐しく正確であったこと』を、今、心底から実感しています。

And now, from the bottom of my heart, I realize that my evaluation at that time was "terrifyingly accurate".