以前、NHK名古屋制作の番組で、上京した女性へのインタビューを見たことがあります。

I once saw an interview with a woman who had moved to Tokyo as part of a program produced by NHK Nagoya.

その中で彼女はこう語っていました。

In the interview, she said:

「東海地区は、“昭和”ですらない。あそこは“江戸”だ。」

"The Tokai region isn't even in the Showa era. It's still stuck in the Edo period."

私は名古屋の隣の市の出身なのですが、この言葉に「わかるなぁ」と思わず頷いてしまいました。

I'm from a city next to Nagoya, and I couldn't help but nod in agreement with her words.

もっとも、「それって昔、数十年前の話だろ?」と思っていたので、今なおそんな声が出てくることに、やや驚いたのも事実です。

At the same time, I used to think, "Isn't that something from decades ago?" However, the fact that such opinions persist today surprised me a little.

-----

電気や機械に興味のある理系男子には、結構いい街でしたよ。

For science-minded boys interested in electronics and mechanics, it was a pretty good place.

東海地区、特に名古屋や浜松は、いわゆるDIY文化を支える土壌がしっかりしており、エンジニアとしては居心地のよい地域でした。

The Tokai region, particularly Nagoya and Hamamatsu, had a solid foundation for DIY culture, creating a comfortable environment for engineers.

かつて電気パーツを買うなら、秋葉原よりも名古屋の「赤門通」の方がずっと充実していた、と本気で思っています(まあ、当時アマチュア無線に夢中だった私の主観かもしれませんが)。

Back then, I genuinely believed that Akamon Street in Nagoya had a better selection of electronic parts than Akihabara. However, my obsession with amateur radio might have influenced that at the time.

それはさておき。

But putting that aside.

-----

先日、『映像の世紀バタフライエフェクト “神の国” アメリカ もうひとつの顔』(NHK)を視聴しました。

Recently, I watched the NHK documentary "The Century of Images: Butterfly Effect The Other Face of 'God’s Country' America.

米国の保守派がどれだけ閉鎖的か、ある程度知っていたつもりでしたが、この番組を観て改めて思い知らされました。

I thought I had some understanding of how closed-off American conservatives are, but this program reminded me again harshly.

現在のトランプ大統領に苛立つ日本人は少なくないと思いますが、この番組を通して見えてくるのは、「彼だけが異常」なのではなく、「米国の歴代大統領の中には、どいつもこいつも腹立つ人物が多かった」という事実です。

Many Japanese may be frustrated with former President Trump, but what the program reveals is that he's not uniquely outrageous; many past U.S. presidents were equally infuriating.

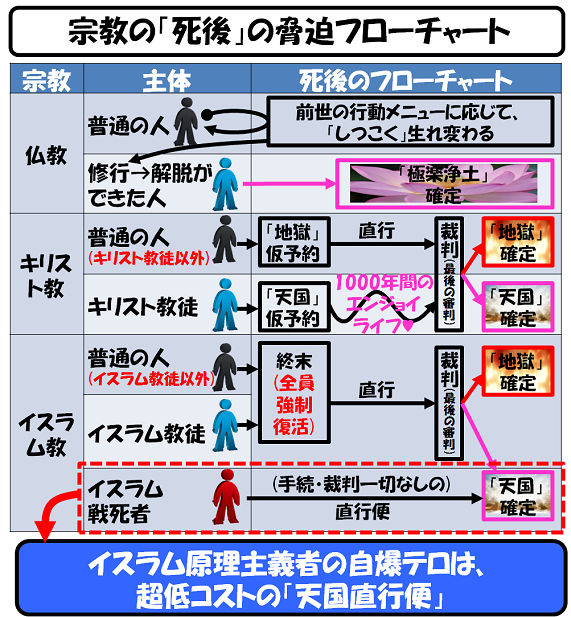

特に、公民権運動に反対した勢力や、LGBT、妊娠中絶の権利に敵対する宗教右派(たとえばバイブルベルト地帯を基盤とする団体)と手を組んで票田を確保しようとする権力者たちには、怒りを通り越して呆れすら覚えます。

Especially infuriating are the power-hungry politicians who aligned with religious right-wing groups, those based in areas like the Bible Belt, opposing civil rights, LGBT rights, and abortion, to secure votes.

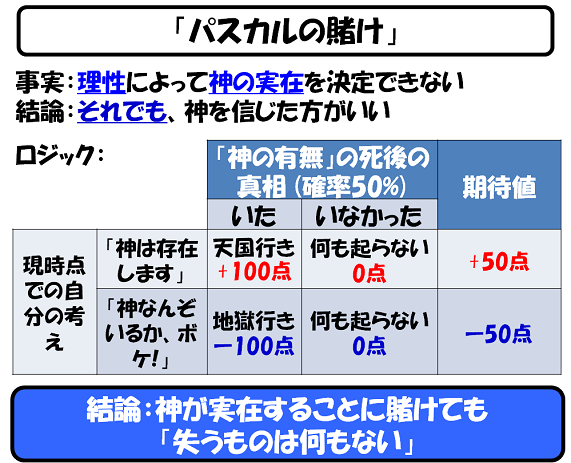

そして、そういう宗教右派の人間にもムカついています。

And frankly, I find those religious right-wingers themselves intensely irritating.

「神さまがいないと、お前ら、何もできんのか?」

Can’t you people do anything without God?

そう問いかけたくなります。

That's what I feel like asking them.

「神に愛される国」という米国的価値観も、個人的にはまったく相容れません ―― はっきり言って、気持ち悪い。

The American ideal of being “a nation loved by God” is, to me, totally incompatible, and frankly, it's creepy.

それに比べれば、日本の政教分離は、かなり“マシ”に思えます。

Compared to that, Japan’s separation of religion and state seems relatively sane.

オウム真理教や統一教会のようなカルト宗教が一線を越えた時には、社会がきちんと対処し「切り捨てる」分別があるように見えます。

When cults like Aum Shinrikyo or the Unification Church cross a line, Japanese society tends to respond appropriately and decisively sever ties.

もちろん完璧とは言えませんが、それでも宗教が政治を支配する構造には、一定の歯止めが効いている印象はあります。

Of course, it’s not perfect, but there seems to be some mechanism that prevents religion from overtaking politics in Japan.

私は「日本すごい系」のナショナリズムは苦手ですが、それでも米国保守派のような価値観よりは、まだ日本のほうがマシだと感じています。

I’m not a fan of “Japan-is-great” nationalism, but even so, I feel Japan is still better than the values held by American conservatives.

------

「東海地区は“江戸”だ」と語る人々は、一度、米国のラストベルト(Rust Belt)やバイブルベルト(Bible Belt)で1~2年ほど暮らしてみると良いかもしれません。

Those who call the Tokai region "still in the Edo era" might want to live for a year or two in America's Rust Belt or Bible Belt.

アメリカが“自由の国”などというのは、ほんの一部の地域にしか通用しない幻想であることが、身をもって理解できると思います。

They’d soon learn firsthand that the idea of America as “the land of the free” is a fantasy that only applies to a limited part of the country.

「“あっちよりはマシ”ではなく、“どこもかしこもヒドい”」

It's not about “being better than them,” but realizing that “everywhere is pretty awful.”

と、実感できることには、価値があると私は思っています。

And I think there's real value in coming to that realization.

------

ちなみに、ちなみに、関東でも、お話にならないほど"江戸"な人間はいます(町内会の役員やらされれば、一発で理解できます) 。

By the way, there are plenty of hopelessly “Edo-style” people even in the Kanto region (you’ll understand immediately if you're ever made a neighborhood committee officer),

そう考えていくと、この『"昭和"よりはるかに"江戸"』の話は、比率または立場の話なのかもしれません。

Perhaps this idea of “beyond Showa, back to Edo” is simply a matter of proportion or perspective.

私にとっても、「映像の世紀」は、子どもに見て欲しい番組No.1ですが、トラウマにさせたら、逆効果です。