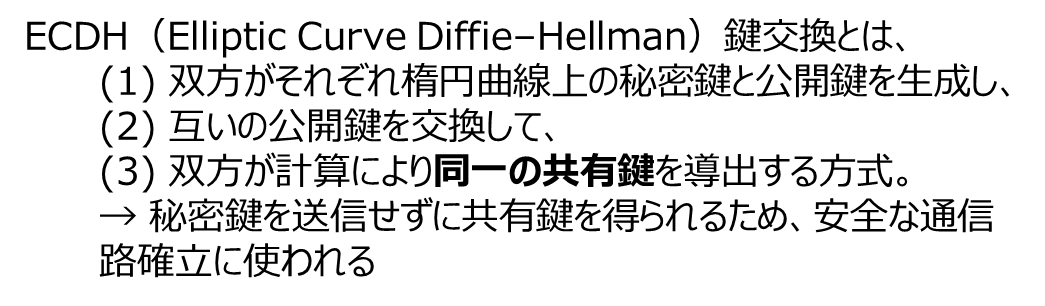

ECDHの検証プログラム

package main

import (

"crypto/ecdh"

"crypto/rand"

"crypto/sha256"

"fmt"

)

// 公開鍵(生バイト)と派生鍵をやり取りするためのチャネル

var (

pubACh = make(chan []byte, 1)

pubBCh = make(chan []byte, 1)

keyACh = make(chan [32]byte, 1)

keyBCh = make(chan [32]byte, 1)

)

// A側:独立に曲線・鍵ペアを生成し、公開鍵(バイト)のみ送受して共有鍵を導出

func oneSession_A() (aKey, bKey [32]byte) {

curveA := ecdh.X25519() // A側で独立に曲線取得

apriv, _ := curveA.GenerateKey(rand.Reader)

apub := apriv.PublicKey()

// 自分の公開鍵を送信、相手の公開鍵(バイト)を受信

pubACh <- apub.Bytes()

bPubBytes := <-pubBCh

// 受信したバイト列から相手公開鍵を復元

bpub, _ := curveA.NewPublicKey(bPubBytes)

// 共有値 → SHA-256 で AES-256 鍵に派生

sharedA, _ := apriv.ECDH(bpub)

aKey = sha256.Sum256(sharedA)

// 自分の派生鍵を通知・相手の派生鍵を受領(一致検証用)

keyACh <- aKey

bKey = <-keyBCh

return

}

// B側:Aと同様に完全独立

func oneSession_B() (aKey, bKey [32]byte) {

curveB := ecdh.X25519() // B側で独立に曲線取得

bpriv, _ := curveB.GenerateKey(rand.Reader)

bpub := bpriv.PublicKey()

// 相手(A)の公開鍵(バイト)を受信し、自分の公開鍵(バイト)を送信

aPubBytes := <-pubACh

pubBCh <- bpub.Bytes()

// 受信したバイト列から相手公開鍵を復元

apub, _ := curveB.NewPublicKey(aPubBytes)

// 共有値 → SHA-256 で AES-256 鍵に派生

sharedB, _ := bpriv.ECDH(apub)

derivedB := sha256.Sum256(sharedB)

// Aの派生鍵を受領し、自分の派生鍵を送信

aFromA := <-keyACh

keyBCh <- derivedB

// 戻り値整形:aKey=自分の派生鍵、bKey=相手の派生鍵

aKey = derivedB

bKey = aFromA

return

}

func main() {

doneA := make(chan struct{})

doneB := make(chan struct{})

var aA, bA, aB, bB [32]byte

go func() { aA, bA = oneSession_A(); close(doneA) }()

go func() { aB, bB = oneSession_B(); close(doneB) }()

<-doneA

<-doneB

fmt.Printf("A側 自分鍵: %x\n", aA)

fmt.Printf("A側 相手鍵: %x\n", bA)

fmt.Printf("B側 自分鍵: %x\n", aB)

fmt.Printf("B側 相手鍵: %x\n", bB)

fmt.Println("一致?", aA == bA && aB == bB && aA == aB && bA == bB)

}