私のホームページは1993年から開始しております。

My personal website has been in operation since 1993.

2010年くらいまでは、HTMLを直接編集してダラダラと続けてきましたが、2010年あたりから、私の備忘録として機能し始めました。

Until around 2010, I continued updating it rather haphazardly by directly editing the HTML, but around that time, it began to serve as my personal memorandum.

自分で覚えておきたい事項が、私の頭脳の容量のキャパシティを超えてきたのです。

The amount of information I wanted to remember began to exceed my brain's capacity.

ですので、どんなささいなことでも、メモとしてホームページに残すことにしました。

Therefore, I decided to leave even the most trivial matters as notes on my website.

そして、WordPressが、これを革命的に変えました。

Then, WordPress changed all of this in a revolutionary way.

―― 編集がラク

-- Editing became easy.

メモも映像もファイルも、片っぱしからドラッグ&ドロップで突っ込むだけです。

Notes, videos, and files can all be thrown in one after another simply by drag and drop.

HTMLの直接編集という面倒くささを一掃しました。

It eliminated the hassle of direct HTML editing.

という訳で、私のホームページの作成目的は、

For that reason, the purposes of my website are:

(1) ブログの公開

(1) Publishing blog posts

(2) 膨大なメモの格納とその検索

(2) Storing and searching a massive amount of notes

です。

That is all.

きちんと測ったわけではありませんが、上記の比率は4:6くらいで、(2)は非公開となっています。

Although I have not measured it precisely, the ratio is roughly 4:6, and item (2) is not publicly accessible.

つまり、私のホームページは、私の脳の一部です。一部ではありますが、かなりの部分を占めています。

In other words, my website is a part of my brain? Only a part, but a reasonably large one.

ですから、これらのページが、もしミスオペレーションやシステム障害で喪失したら――正直、卒倒しそうな話です。

Therefore, if these pages were to be lost due to misoperation or system failure, honestly, it would be enough to make me collapse.

『私の脳味噌の大部分が吹っ飛ぶ』というのと同義だからです。なにしろ、私の30年分のメモなのですから。

It would be equivalent to saying that most of my brain had been blown away, after all, they contain thirty years’ worth of my notes.

---

これを考えると恐ろしいので、ホームページ、特にWordPressの完全バックアップは定期的に行っています。

Because thinking about this is frightening, I regularly perform full backups of my website, especially of WordPress.

しかし(以前も書いたとは思いますが)、『バックアップは、必ずしもリストアの成功を意味しない』のです。

However (as I believe I have written before), “having a backup does not necessarily mean that restoration will succeed.”

世の中の大半のバックアップは「安心」のためであって、システム再起動まで確認しているものは少ない。

Most backups worldwide are for “peace of mind,” and very few are verified by a complete system reboot.

理由は簡単です。

The reason is simple.

再起動させるための別マシンを用意しなければならず、そのマシンコストが高いからです。

You need to prepare a separate machine for restoration testing, and the cost of that machine is high.

---

最近、ランサム攻撃によるシステム障害・停止が、深刻な社会問題になっていますが、対処方法自体は存在します。

Recently, system failures and shutdowns caused by ransomware attacks have become a serious social problem, but countermeasures do exist.

バックアップではなく、完全に動作するバックアップシステムをもう一式用意し、それを常時稼働させておけばよいのです。

Instead of mere backups, you set up a fully operational backup system and keep it running at all times.

ただし、完全に同一構成のシステムを公開すれば、同じ攻撃を二つのシステムに受けるだけで意味がありません。

However, if you expose two systems with identical configurations, they will both suffer the same attack, defeating the purpose.

そこで、システムのバックアップを取りながら、3日間交代程度でシステムを切り替え続ければ、0系が攻撃されても1系で運用を継続することは可能です。

By continuously switching systems every few days while maintaining backups, even if system zero is attacked, it becomes possible to continue operation with system 1.

しかし、これにも問題があります。

But this approach also has problems.

セキュリティホールまで同じであれば、結局は同じ攻撃を受けるだけです。

If the security vulnerabilities are the same, the systems will ultimately be hit by the same attack.

さらに言えば、ウイルスが遅延発動(例えば2週間後に動作)するよう仕込まれていれば、0系・1系の双方がすでに感染済み、という事態になります。

Furthermore, if malware is designed to activate after a delay (for example, 2 weeks), both system 0 and system 1 may already be compromised.

―― これは、新型コロナやインフルエンザのウイルスが取っている「速攻感染+遅延発病」という戦略と同じです。

ーー This is the same strategy used by COVID-19 and influenza viruses: “rapid infection plus delayed onset.”

だから、これらの病気を止めるのは、恐ろしく難しい。

That is why stopping such diseases is extremely difficult.

新型コロナの「緊急事態宣言」という社会活動の一時的停止――これが、現時点でさえ最適解なのです。

The “state of emergency” for COVID-19, which temporarily halts social activity, remains the optimal solution even now.

閑話休題。

Now, back to the main topic.

---

ともあれ、『システム障害 = 自分の脳の機能停止』というのは、考えるだけで恐ろしい。

In any case, equating “system failure” with “the shutdown of my brain” is terrifying just to think about.

バックアップでは足りず、完全なレプリカの稼働まで確認しないと、安心できない日々が続いていました。

Backups alone were insufficient, and I continued to live with anxiety until I could confirm that a complete replica actually worked.

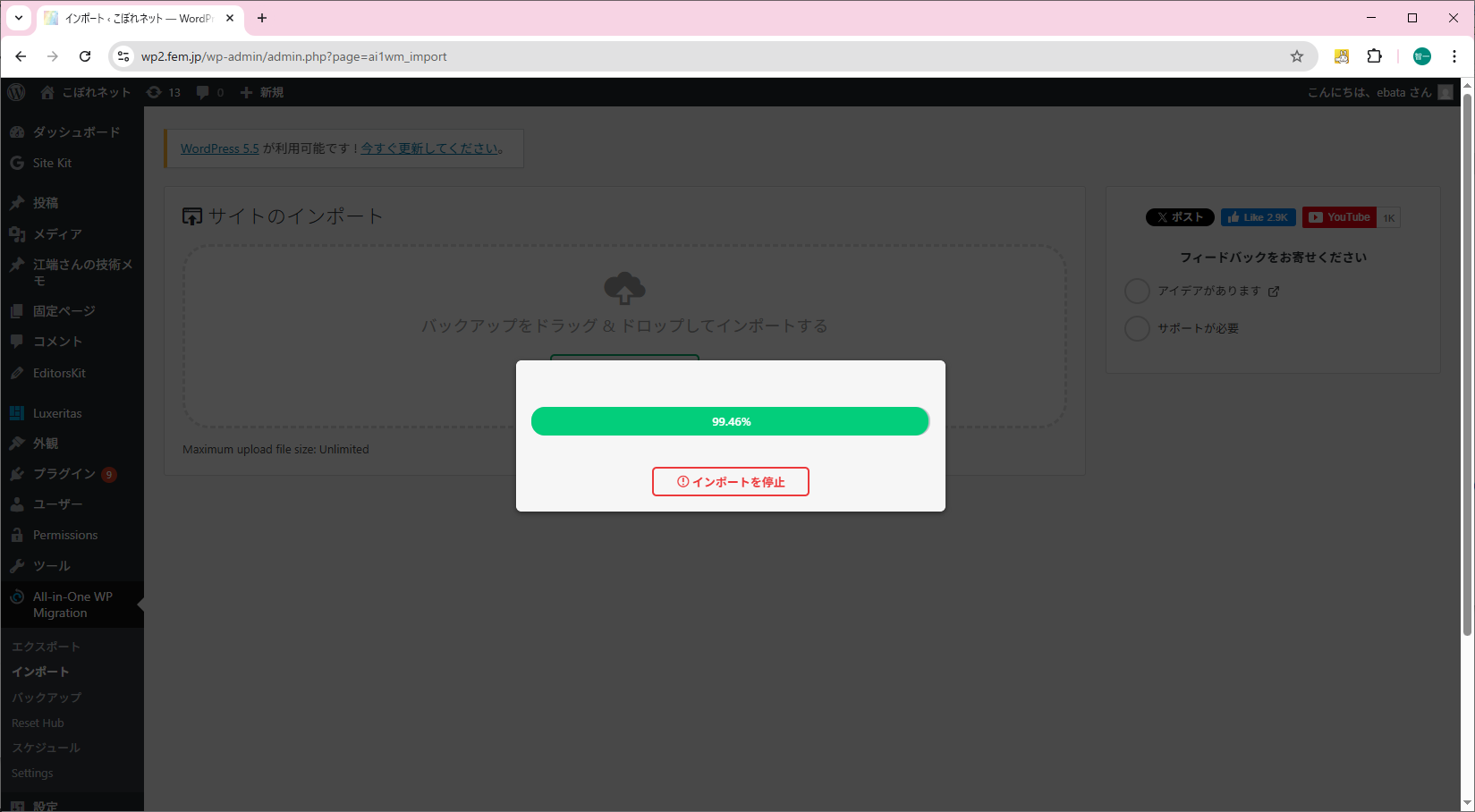

そこで半年ほど前、kobore.netの完全レプリカを、別サイトに作成することを決意しました。

So about half a year ago, I decided to create a complete replica of kobore.net on a separate site.

そのサイトは外部からのアクセスは不可能ですが、完全に起動する構成としています。

That site cannot be accessed from outside, but it is configured to boot and operate fully.

これで、kobore.netが攻撃されたとしても、そちらのサイトに切り替え、そのまま運用を続ける目途が立ちました。

With this, even if kobore.net is attacked, I now have a clear path to switch over and continue operations.

---

正直なところ、コスト(24GBのコンテンツのエクスポート・インポートの手間と時間、専用ツールの年間使用費)はかかります。

It costs money, time, and effort to export and import 24GB of content, as well as to pay annual fees for specialized tools.

それでも、『自分の脳が吹き飛ぶ恐怖に比べれば、安いコストだ』と割り切っています。

Even so, I consider it a small price to pay compared to the fear of losing my brain itself.