私の娘たちも、他の子ども達と同様に、様々なトラブルに巻き込まれているようです。

Like many other children, my daughters get into all kinds of trouble.

(例えば、このページの話とか)

(For example, the story on this page.)

ところが、私のところには、滅多にトラブルの話が届きません。

However, I seldom receive stories of trouble.

-----

江端家には、独自のトラブルシューティングのワークフローシステムがあるようです。

The Ebata family seems to have its troubleshooting workflow system.

(Step 1) 娘(たち) → 嫁さんへのインシデントの相談

(Step 1) Daughter(s) → Wife to discuss the incident

(Step 2) 娘(たち)嫁さんによる、その問題に対する重大度の評価

(Step 2) Assessment of the severity of the problem by the daughter(s) and wife

と、大体ここまでで、案件は片が付くようなのですが、非常に稀に、

And so far, the case seems to be generally cleared up, but very rarely,

(Step 3)父親(私)への、問題解決への依頼

(Step 3) Request the father (me) to solve the problem

が発生する、とのことのようです。

occurs, it seems to be the case.

これが、「届かない」理由です。

This is the reason why it is "unreachable."

-----

江端:「なんで? 私の問題への対応と解決は、確実で早いよ」

Ebata: "Why not? My response and solution to their problem is sure and fast."

嫁さん:「うん。これまで『相談してから大体2時間以内に、初弾が発射される』のを見てきた」

Wife: "Yes. So far, I've seen 'the first missile fired, usually within two hours of consulting.'"

江端:「じゃあ・・・」

Ebata: "Well..."

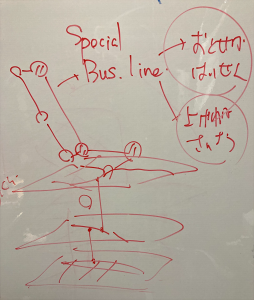

嫁さん:「パパ(私)の解決方法は、"歩兵戦"を行っているところに、"戦術核"を打ち込むような方法だからだよ」

Wife: "Because your solution is to launch a tactical nuke into an infantry battle."

-----

うん、確かにそうかもしれない。

Yeah, that may be true.

私の解決方法は、味方も含めて『紛争地帯全部を吹き飛ばす』という方法が多いです。

My solution is often to 'blow up the entire conflict zone,' including allies.

例えば、

For example,

- 部活が問題なら、その部を廃部に追い込む。

- If club activities are the problem, the club will be discontinued.

- 学校が問題なら、校長を退任させるか、可能なら学校を廃校に追い込む

- If the school is the problem, get the principal out of office or, if possible, close the school.

- 当事者間の事前協議をすっとばして、いきなり法的手続を開始する

- Skipping the prior consultation between the parties and starting legal proceedings out of the blue

つまり、『問題の発生原因を、根こそぎ消滅させる』です。

In other words, "to eliminate the cause of the problem at its root.

-----

ですので、嫁さんが私に「依頼」をする場合、その「落とし所」も付けてきます。

So, when my wife makes a "request" to me, she will also attach a "compromise" to it.

例えば『2、3人ほど犠牲にしてもかまわないけど、廃部にまで追い込まなくてもいい』などです。

For example, 'I don't mind sacrificing a couple of people, but it doesn't have to drive us to abolition.

嫁さん(文官)が戦略を指示し、私(武官)が戦術を立案、実行します。

My wife (civilian officer) directs the strategy, and I (military officer) plan and execute the tactics.

これが「江端家シビリアンコントロール」です。

This is the "Ebata Family Civilian Control."

―― 教師と紛争を起して、トラブルを法廷に持ち込んでみませんか

―― あなたは、その宿題と、うまくうけば、その教師も、ほぼ確実に「潰す」ことができます。