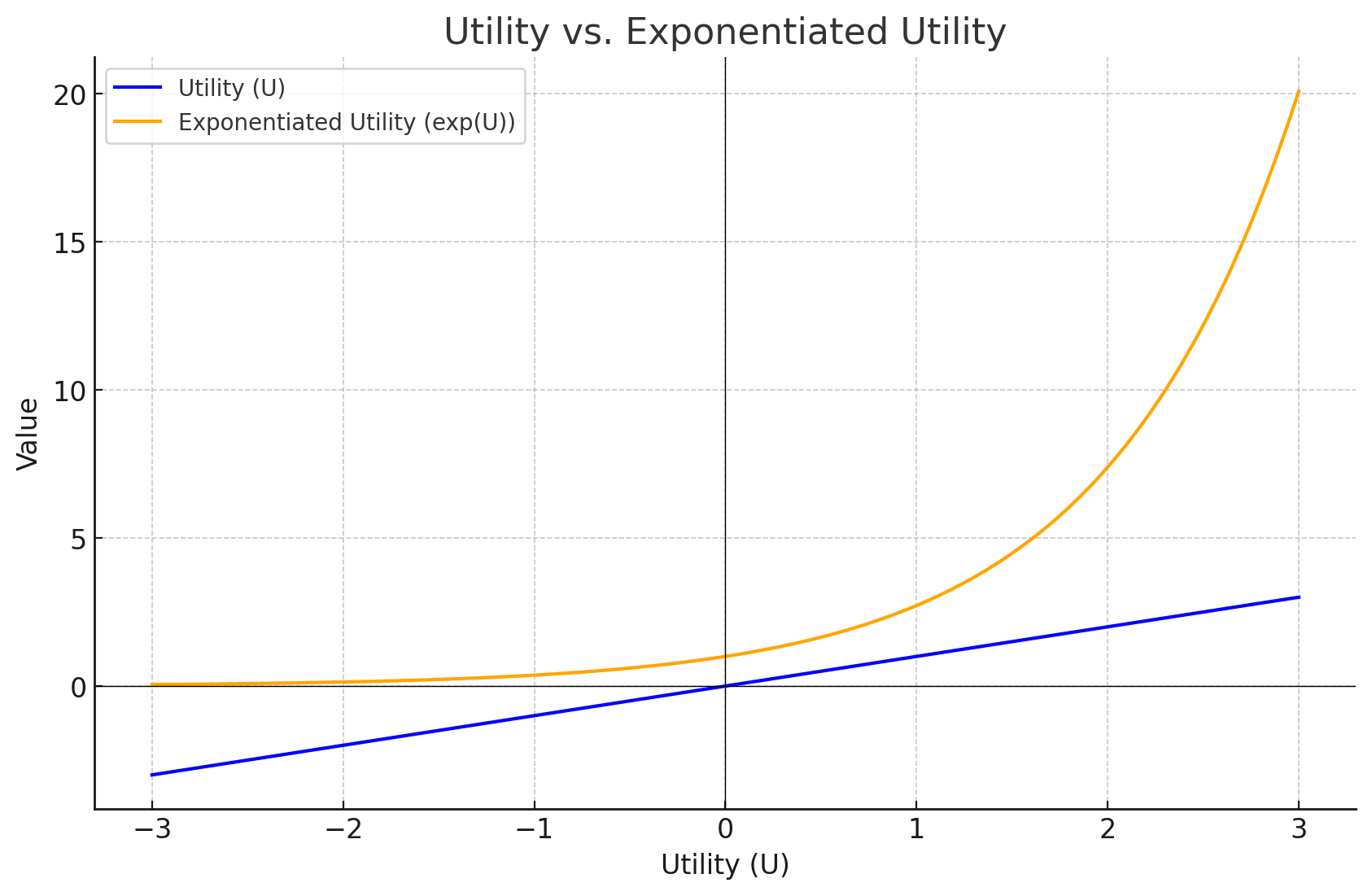

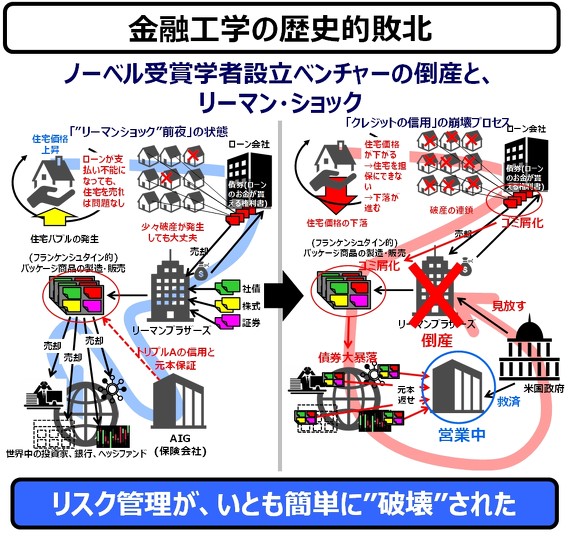

私、以前、米国ではじまった「リーマンショック」についてコラムを書きました。

I wrote a column about the “Lehman Shock” that began in the United States.

(上記の図をクリックすると、コラムに飛びます)

(Click on the above figure to jump to the column)

コラムを書くことの最大の利点は、『筋の通った話を書くために、猛烈に勉強しなければならない』ことですね。

The most significant advantage of writing a column is that I must study intensely to write a story that makes sense.

私のコラムを読んだ人が、その内容を分かってもらえれば嬉しいですが、分かってもらえなくても『まあ、いいかな』と思っています。

I am happy if people who read my column understand what it is about, but even if they don't, I think, 'Well, that's OK.

私がコラムを書く最大の理由は「私が理解するため」であって、「あわよく読者の方々にも理解してもらえる文章になっていれば"ラッキー"」という感じです。

The main reason I write my columns is for my understanding, and I am “lucky” if I can make my columns understandable to my readers.

それはさておき。

Aside from that.

------

私、リーマンショックについては勉強したのですが、実は「日本のバブル崩壊」については、自分で納得できるレベルで理解しておりません。

I have studied the Lehman Shock, but I do not understand the “collapse of the Japanese bubble” at a level I am comfortable with.

ところが、最近、「日本のバブル崩壊」について、とても分かりやすい本を見つけたので、ご紹介致します。

Recently, however, I found the best book about the “bursting of Japan's bubble.”

こちらです。

It is that.

(上記の図をクリックすると、広告に飛びます)

(Click on the above figure to jump to the ad)

これ、凄いです。現在2巻まで出ているようですが、紙の本を購入して、何度も読みなおしています。

This book is incredible. I think there are two volumes out now, and I bought the paper book and have read it repeatedly.

暗記レベルにまで、持ち込みたいくらいです。

I even want to bring it down to the memorization level.

ノベル版が原作のようですが、私は、コミックの方を読んでいます。キャッシュフローの図がとても分かりやすいので。

It looks like the novel version is based on the comic book version, but I am reading the comic book version. Because the cash flow diagram is easy to understand.

加えて、当時の大蔵省のセクショナリズムの解説が最高です ―― 『これが官僚どうしの権力闘争か』と、かなり理解できました。

In addition, the explanation of sectionalism in the Ministry of Finance at that time was the best: “This is the power struggle among bureaucrats,” which I understood well.

私なりにこの本のテーマを考えてみたのですが、

I have been thinking about the theme of this book in my own way, and I think that it is

―― あのバブル崩壊は、だれのせいだ?

"Who is to blame for that bubble burst?"

だと思います。

(ネタばれになりますので、興味のある方は、購入してみて下さい)。

(Spoiler alert: if you are interested, please buy it).

-----

この本を読んでいて、気になったことがあったのでChatGPTに質問してみました。

I was curious while reading this book, so I asked ChatGPT a question.

『バブル崩壊や、その後の"失なわれた20年"について、当時の大蔵省は自己批判をしましたか』

Did the Ministry of Finance then criticize itself for the collapse of the bubble economy and the “lost 20 years” that followed?

すると、ChatGPTは「無回答」のまま、質問のプロンプトに戻りました(まあ、こういうことは、たまにあるのですが、なんか私は"恣意的な何か"を感じてしまいました)。

Then ChatGPT returned to the question prompt with “no answer” (well, this happens sometimes, but I felt something “arbitrary”).

再度、『バブル崩壊や、その後の"失なわれた20年"について、当時の大蔵省は自己批判をしていますか』と質問を行ったところ、ChatGPTとしては、普通より長い時間かけて、以下の回答をしました。

When asked again, “Did the Ministry of Finance at that time criticize itself for the collapse of the bubble economy and the subsequent ‘lost 20 years?’, ChatGPT took longer than usual to answer the following question.

============== ChatGPTの回答ここから ==============

============== ChatGPT answers from here ==============

バブル崩壊やその後の「失われた20年」に関して、当時の大蔵省(現在の財務省)は、いくつかの自己批判や反省を行っています。

Regarding the bursting of the bubble economy and the subsequent “lost 20 years,” the then Ministry of Finance (now the Ministry of Finance) has made several self-criticisms and reflections.

バブル経済期には、金融機関が過剰な融資を行い、不動産や株式市場に過剰な投資が行われたことがバブルの一因とされています。大蔵省は金融政策の運用において、適切な規制や監督が十分でなかったことについて一定の反省を示しています。特に、1980年代後半に金融緩和を続けた結果、資産バブルが生じたことが問題視されました。

During the bubble economy, financial institutions extended excessive loans and overinvested in the real estate and stock markets, which is considered one of the causes of the bubble. The Ministry of Finance has shown some remorse for the lack of adequate regulation and supervision in the operation of monetary policy. In particular, the Ministry considered the creation of asset bubbles as a result of continued monetary easing in the latter half of the 1980s problematic.

バブル崩壊後の対応についても、大蔵省は反省を表明しています。特に、バブル崩壊後に不良債権問題が深刻化した際の対応が遅れたことや、金融機関の経営破綻を防ぐための政策が後手に回ったことが、経済停滞を長引かせた一因とされました。

The Ministry of Finance has also expressed regret over its response after the collapse of the bubble economy. In particular, the delay in responding to the worsening bad loan problem after the bubble economy burst and the backward-looking policies to prevent financial institutions from failing were considered to be among the factors prolonging economic stagnation.

しかしながら、大蔵省の内部では、責任の所在が明確にされることは少なく、外部からの批判に対して防衛的な姿勢を取ることもありました。そのため、自己批判が不十分だったという指摘もあります。

However, within the Ministry of Finance, responsibility was rarely clearly defined, and the Ministry sometimes took a defensive posture in response to external criticism. As a result, some point out that self-criticism was inadequate.

全体として、大蔵省は一定の反省を示したものの、根本的な改革や問題の全面的な解決には至らなかったとされています。

Overall, the Ministry of Finance showed a certain amount of remorse, but it is believed that it failed to make fundamental reforms or solve the problem.

============== ChatGPTの回答ここまで ==============

============== ChatGPT's response so far. ==============

私、ニュースで、倒産した銀行の幹部が、記者会見で、頭を下げているのを何度も見ましたが、官僚が国民に対して謝罪している姿を思い出すことができません。

On the news, I have seen many times the executives of the bank that went bankrupt bowing their heads in a press conference, but I cannot recall any bureaucrats apologizing to the public.

で、次に、ChatGPTに、『当時の大蔵省の役人自身が執筆した、自己批判の文献を紹介して下さい』と頼んだところ、

So, next, I asked ChatGPT, 'Please introduce me to a self-critical literature written by the Ministry of Finance officials themselves at that time,

============== ChatGPTの回答ここから ==============

============== ChatGPT answers here ==============

大蔵省の役人が直接執筆した自己批判や反省を記録した文献は少なく、一般的にそのような文献は内部文書や報告書として存在することが多いです。外部からの批評的な分析に頼ることが多いため、公式な自己批判はあまり公にされていないのが現状です。

There are few documents recording self-criticism and reflection written directly by officials of the Ministry of Finance, and such documents generally exist as internal documents or reports. Because they often rely on critical analysis from outside sources, official self-criticism is not often publicly available.

============== ChatGPTの回答ここまで ==============

============== ChatGPT's response so far. ==============

だ、そうです。

That's the case.

-----

私が今日、こんなことを書いているのは、昨夜「世界を破滅させてしまって、顔面蒼白になっていたから」です。

I am writing this because I “ruined the world last night, and I was blue in the face.”

今一度、戒めよ "docker-compose up -d" とは、これまでつくってきた全てのプログラムもシェルも、何もかも破壊する、世界終末コマンドだ

一瞬ですが、『死んでしまおうかな』と思えたくらいです。

For a moment, I even thought, 'I might as well die.

----

バブル崩壊の時、多くの人が自死を選びました。

When the bubble economy burst, many people chose to commit suicide.

会社経営者だけでなく、市井の人達も自己破産→家庭&人生崩壊→自死の道を歩んでいきました。

Not only company executives but also ordinary people went through bankruptcy, family & life disintegration, and suicide.

ふと、『大蔵省の人間は、この事件に対して、自殺するくらいの自責の念を持っていたんだろうか』と思い、ちょっと調べてみました。

I suddenly wondered, 'I wonder if the people at the Ministry of Finance felt remorse for this incident to the point of committing suicide,' so I did some research.

どうやら、少なくない人が、自身が関わった政策の失敗に対する責任や、職務における過剰なストレスで、自死に追い込まれていたようでした。

Not a few had been driven to suicide by responsibility for the failure of policies they had been involved in or by the excessive stress of their duties.

-----

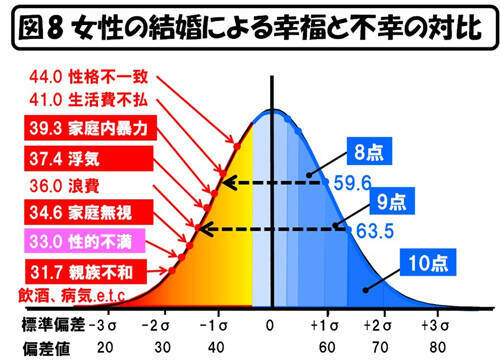

近年、政府による日本国民への「投資」が呼びかけられています。

In recent years, the government has called for " investment” in the Japanese people.

日経株価平均が乱高下しています。

The Nikkei Stock Average has been fluctuating wildly.

私が、以前、シャレで購入して残っていた3000円分のビットコインが、先日2万円を越えていました。

I had 3,000 yen worth of bitcoins left over from a previous purchase in a joke, which had recently crossed the 20,000 yen mark.

もう訳が分かりません。

I don't understand it anymore.

私は、こういう「鉄火場」には踏み入る勇気がありません ―― バブル崩壊の地獄を見てきた人間の一人として。

I don't dare to step into these “gambling room” places as one who has seen the hell of the collapse of the bubble economy.