こうして考えていくと、SNS時代の選挙がどうあるべきか――と考えたとき、私には一つの方法しか思いつきません。『ネット選挙を実施して、盛大に失敗してみせる』

憲法記念日のNHKの特番で、各党の会談の様子をニュースで見ましたが、全員が同じことを言っていました。

I watched the NHK special on Constitution Day featuring party leaders, and they all said the same thing.

『表現の自由は大切だ』『SNSでの選挙活動には注意深くなければならない』『フェイクニュースに騙されないようにすることが必要』――と、まあ、みんな同じことを言うなら、別に議論にする必要もないのではと思いました。

"Freedom of expression is important." "We must be careful with online election campaigns." "We need to avoid being misled by fake news." If everyone says the same thing, maybe there’s no need for discussion at all.

我が国には、かつて軍部と政府とマスコミが結託して国民を欺き続けた、嫌な過去があります(いわゆる『大本営発表』というやつです)。

Our country has an unpleasant past where the military, government, and media colluded to deceive the public about what we now call the “Imperial Headquarters Reports.”

そしてその結果、子どもを殺され、国土を焼かれたという経験を通じて、軍部も、政府も、マスコミも「基本的には信じない」という認識が、国民の中に定着したのだと思います。

As a result, after losing children and seeing our land reduced to ashes, the notion of “not trusting the military, the government, or the media” took root among the people.

つまり、「痛みのない教訓は、教訓足りえない」ということです。

In other words, “A lesson without pain is no lesson at all.”

こうして考えていくと、SNS時代の選挙がどうあるべきか――と考えたとき、私には一つの方法しか思いつきません。

Thinking about what elections should look like in the age of social media, only one idea comes to my mind.

『ネット選挙を実施して、盛大に失敗してみせる』

Conduct online elections and fail spectacularly.

これです。

That’s it.

ネット選挙によって、生命や社会の安全が脅かされるような状況になるまで、やるだけやってコケる。それしかないのでは、と思うのです。

We push forward with online elections until our lives and public safety are at stake, and fail. That might be the only way forward.

(クリック↑でコラムに飛びます)

---

たとえば、ある地方自治体の首長選挙で、全面的にネット選挙を解禁したとしましょう。

Imagine a local mayoral election where online campaigning is fully legalized.

候補者たちはX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeを駆使して連日アピールし、一般有権者もコメントやリツイートで盛り上がります。

Candidates promote themselves daily via X (formerly Twitter), Instagram, and YouTube, and voters engage actively through comments and retweets.

ところが、選挙戦が加熱するにつれて、「候補者Aは過去に重大な不祥事を起こした」「候補者Bは外国勢力とつながっている」といった“いかにも”な情報が飛び交います。

But as the race heats up, sensational claims like “Candidate A has a major past scandal” or “Candidate B is linked to foreign powers” start spreading.

しかも、それがAIで精巧に作られた“ディープフェイク動画”や“捏造されたPDF書類”によって裏付けられてしまいます。

These claims are supported by AI-generated deepfake videos and fabricated PDF documents.

どれも出所不明。だが、「それっぽい」から信じてしまう人が出てくる。

Their sources are unclear? But they “look real,” so people believe them.

メディアは「SNS上で候補者Bの支持が急増」などと報じ、世論調査にも影響が出る。

The media reports “Candidate B’s support is surging online,” which affects public opinion polls.

結果、真っ当な議論は消え、「どちらがよりヤバいか」のチキンレースに。

As a result, meaningful debate vanishes, replaced by a game of “who’s more dangerous.”

そして投票日。最終的に勝利したのは「デマを最もうまく活用した」候補者だった――という結末になれば、それこそ「ネット選挙の限界」が国民全体に、身をもって突きつけられるわけです。

On election day, the winner is the one who exploited disinformation best? Driving home, viscerally, the limits of online elections.

もちろん、誰かの人生や政治生命が犠牲になるのは避けたい。

Of course, no one wants lives or careers to be sacrificed.

けれど、「ああ、やっぱりこうなるのか」と身をもって体験しない限り、人間というのは学ばない。

But unless people experience the failure and say, “So this is what happens,” they don’t learn.

だからこそ、“盛大に失敗してみせる”というのは、民主主義を守るための必要経費なのかもしれない、とさえ思います。

That’s why I believe “failing spectacularly” might be a necessary cost to safeguard democracy.

-----

別のケースとして、ある候補者が、選挙キャンペーンの効率化と有権者との対話促進のために、AIチャットボットを導入するシナリオを考えてみましょう。

Here’s another scenario: a candidate adopts an AI chatbot to improve campaign efficiency and voter engagement.

LINEやWebサイト、SNSのDMで、「政策について何でも答えます」と謳い、24時間対応の“バーチャル候補者”を用意。

The bot answers policy questions via LINE, websites, or social media DMs, acting as a 24/7 “virtual candidate.”

初めは「子育て支援はどうなりますか?」「財源はどこから出すのですか?」といった真面目な質問が多かったのですが…

At first, questions are serious, like “What about childcare support?” or “Where will the funding come from?”

やがて悪意あるユーザーが高度な誘導質問を仕掛けてきます。

Eventually, malicious users begin asking leading questions.

「戦争になったら、あなたはどの国を支持しますか?」

“If war breaks out, which country would you support?”

「特定の宗教団体から支援を受けていますか?」

“Are you backed by any religious group?”

「同性婚について“本音”を聞かせてください」

“Tell us your real opinion on same-sex marriage.”

AIチャットボットが訓練不足やフィルター設定の不備から、うっかり「偏った答え」や「事実誤認」を返してしまう。

Due to poor training or filter settings, the chatbot gives biased or incorrect answers.

あるいは、ネット上の過去情報を引用してしまい、本人が言ってもいない発言が、あたかも公式見解のように拡散される。

Or it pulls online data, spreading statements the candidate never made as if they were official.

その結果、「AIチャットで“本音”がバレた!」という見出しが躍り、SNSは炎上。

Headlines scream, “The bot reveals the candidate’s true colors!” SNS explodes.

候補者は「私の発言ではありません」「AIが勝手に…」と釈明するも、時すでに遅し。

The candidate says, “That wasn’t me, the AI spoke on its own,” but it’s too late.

ネットでは「言い逃れ」「逆に怪しい」とバッシングが加速します。

Online, the backlash grows: “That’s just an excuse,” “Now it sounds even fishier.”

つまり、これが「ネット選挙を実施して、盛大に失敗してみせる」ということです。

This, precisely, is what it means to “conduct online elections and fail spectacularly.”

---

そして、私たちエンジニアの出番です。

This is where we engineers come in.

「盛大に失敗してみせる」その裏側で、どこの誰が、どのタイミングでフェイクニュースを仕掛けたかを追跡するシステムの開発に取り組むことになります。

Behind the scenes of failure, we develop systems to trace who created and spread fake news, and when.

もっとも、その追跡システム自体がフェイクである可能性も否定できません。

Of course, the tracking system itself may be fake.

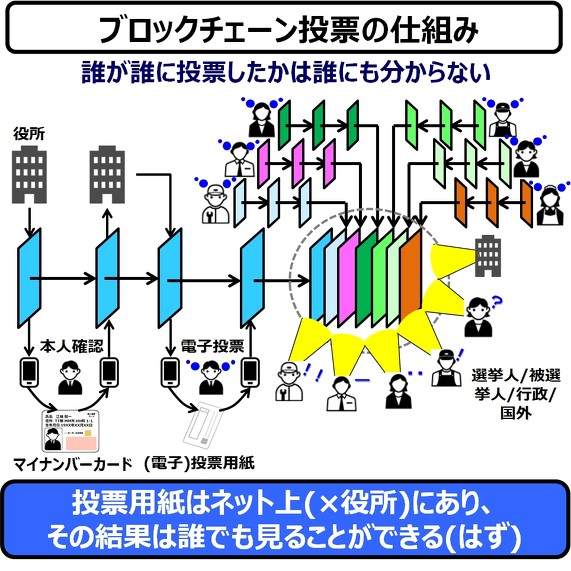

だからこそ、ここでブロックチェーン技術が威力を発揮するわけです。

That’s why blockchain technology becomes vital here.

(流石に、現時点の技術ではブロックチェーンを欺くのは不可能ですので、それ自体は信用してよいでしょう)。

(With today’s technology, tampering with blockchain is practically impossible, so we can at least trust that.)

---

というわけで、もし私が党首なら、こう言うでしょう。

So, if I were a party leader, I’d say this:

『現状の法律の許す限りで、ネット選挙をやってみる』

“Let’s conduct online elections within the bounds of current law.”

『この先10年間の政治的混乱は、あえて受け入れる』

“Let’s accept political confusion for the next ten years.”

『その間に、不正追跡システムの開発を進める』

“And during that time, develop a fraud-tracking system.”

…というくらいの覚悟は、口にすると思うのですが。

I think that’s the resolve I’d be willing to voice.

---

「言わない」のか、「知らない」のか、それは私には分かりかねますが――

Whether they don’t say it or simply don’t know?I honestly can’t tell.

全員が同じようなことしか言わない憲法記念日のNHK特番なら、正直、なくても困らないと思います。

But if all anyone does is repeat the same lines, we don’t need the NHK Constitution Day special.