こちらにも書きましたが、

I wrote about it here.

そもそも、宗教団体が、反権力、反社でなくて、どーする?

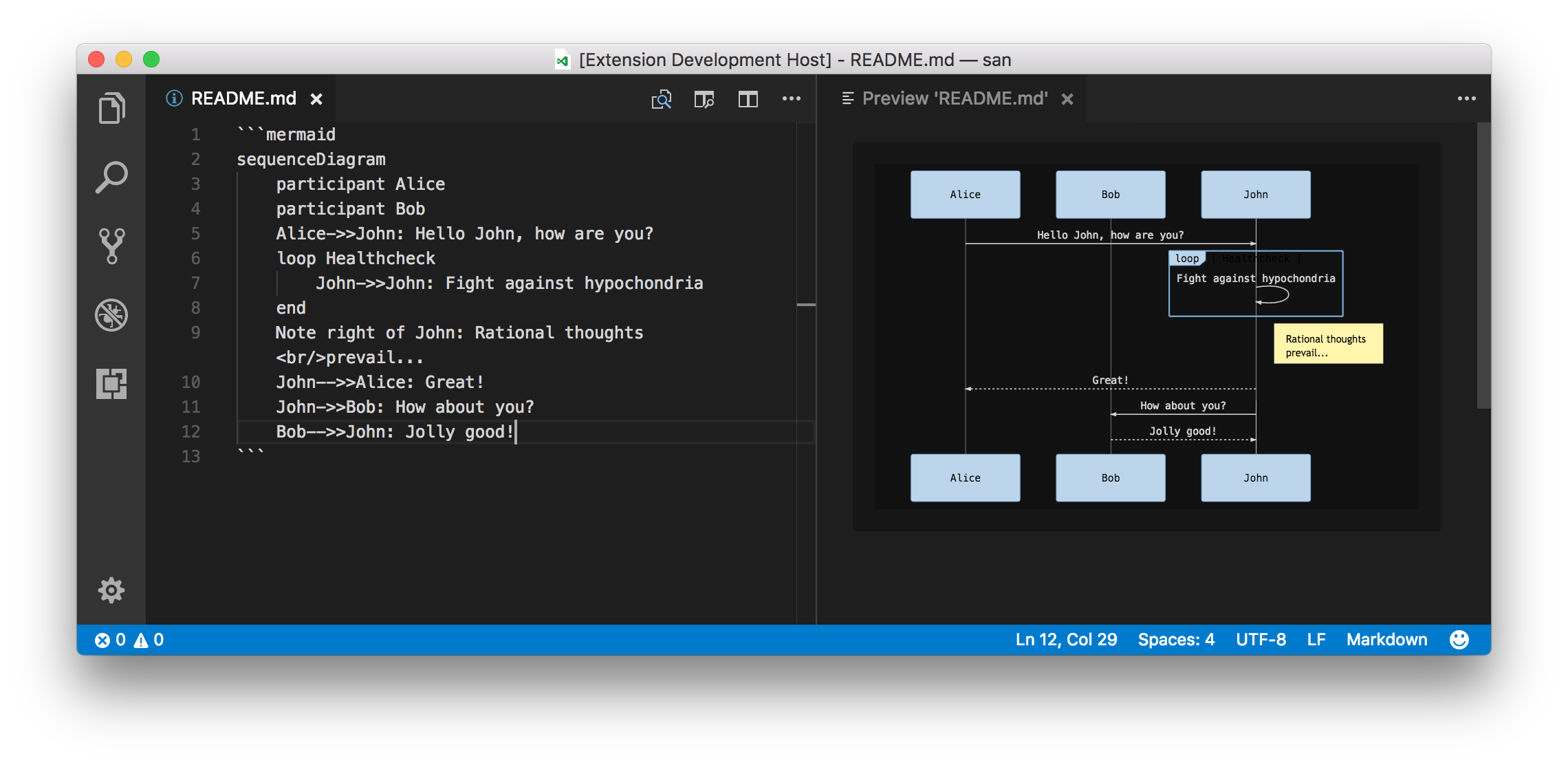

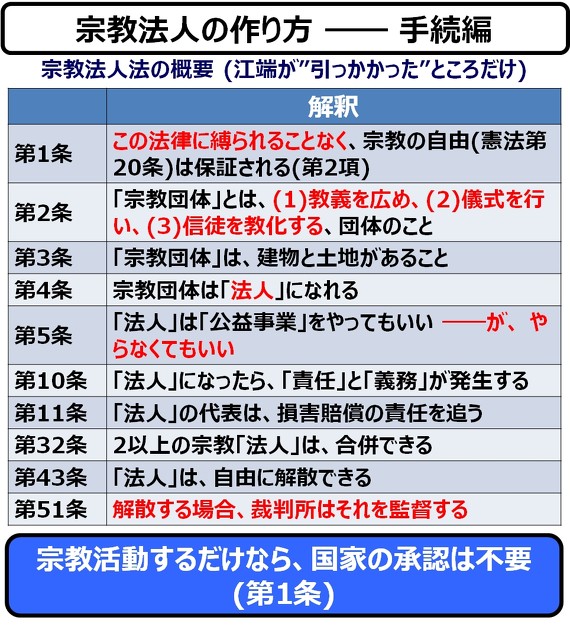

解散命令が裁判所で確定したって、ただ「宗教法人格を失うだけ」で、宗教活動を続けることはできます。

Even if the dissolution order is confirmed by the court, it just "loses its status as a religious corporation" and can continue its religious activities.

実際に、地下鉄サリン事件という、世界でも稀に見る大都市圏における化学兵器を利用した無差別テロ事件では、

In fact, in the Sarin gas attack on the subway, an indiscriminate terrorist attack using chemical weapons in a metropolitan area, a rare occurrence in the world,

(1) 死者14名

(1) 14 people killed

(2) 被害者6300名

(2) 6300 victims

(3) 犯人 オウム真理教教祖 麻原 彰晃、本名、松本智津夫、他、オウム真理教幹部

(3) Culprit: Aum Shinrikyo founder Shoko Asahara, real name Chizuo Matsumoto, and other Aum Shinrikyo leaders

(4) 松本他、オウム真理教幹部9名が死刑(執行済み)

(4) Matsumoto and 9 other Aum Shinrikyo leaders executed.

となり、(当然に)オウム真理教は解散命令を受けます。

and (naturally) Aum Shinrikyo is ordered to disband.

-----

この行政処分に対して、オウム真理教側は「宗教の自由(憲法第20条)」を理由に、解散命令取消の訴訟を起こしています。

The Aum Shinrikyo side filed a lawsuit against this administrative action, citing "freedom of religion (Article 20 of the Constitution)" as the reason for revoking the dissolution order.

で、当然に、最高裁で、オウム真理教の請求棄却が確定したのですが、

And, of course, the Supreme Court confirmed the dismissal of Aum Shinrikyo's claims.

私が驚いたのは、

What struck me was,

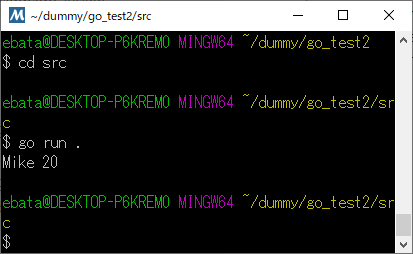

―― 判決文が、PDFでたったの4枚

"Only 4 PDFs of the text of the decision"

だったことです。

普通、最高裁判決文を読む時、私は、40~100ページを覚悟して読み始めます。

Usually when I read a Supreme Court decision, I start out prepared to read 40-100 pages.

しかし、このたった4枚の判決文を読んでいると、

But as I read this mere four-page ruling

『バカいってんじゃねーぞ!』

"Don't be stupid!"

『つきあってられるか!』

"I can't keep up with them!"

という、最高裁判所の裁判官の方々の声が、行間から聞こえてくる気がします。

I think I can hear the voice of the judges of the Supreme Court saying between the lines.

-----

驚くべきことは、まだ続きます。

The amazing thing is more to come.

この事件を起こした「オウム真理教」は、その後継となる宗教団体「アレフ」として、活動を継続しています(*)。

The "Aum Shinrikyo" that caused this incident continues to operate as its successor religious organization, the Aleph(*).

(*)まあ、「主義主張は変えている(松本智津夫を教祖としない、など)」ということになっています。

(*) Well, they said "changing their principles (e.g., not having Chizuo Matsumoto as a guru)".

当然ですが、文部科学省(文化庁)は、アレフに、宗教法人格を認めていません ―― まあ、そりゃそうでしょうが。

Of course, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Agency for Cultural Affairs) does not recognize Aleph as a religious corporation -- well, of course not.

民間人を大量殺害したテロリスト団体が、法人格を失ったとは言え、まだ宗教活動を継続している、ということに、恐怖を感じますが、その話は、また後日。

The fact that a terrorist organization that mass murdered civilians is still continuing its religious activities, even though it has lost its juridical personality, is frightening, but we will come back to that later.

-----

ともあれ、私は、「旧称 統一教会」も、これまでやってきたことを鑑みれば、「アレフ」と同じように法人格なしで活動する、というのが筋だと思うんですよ ―― いや、アレフには、宗教活動して欲しくないけど。

Anyway, I think it makes sense for the "old name" Unification Church, in light of what it has done, to operate without a legal entity, just like Aleph -- no, I don't want Aleph to engage in religious activities, but....

「旧称 統一教会」も、上記のような見苦しい訴訟をすることになるくらいなら、ここで法人格を返上をすべきです。

そもそも、宗教団体が、反権力、反社でなくて、どーする?

The "Unification Church" should give up its corporate status here rather than face the above unseemly lawsuits.

そして、まだ"金"を望むのであれば、普通の宗教活動をして、その上で、信者からの献金を続ければいい。

And if they still want "money", they can do normal religious activities and continue to receive donations from their followers.

-----

法人格を失った統一教会への献金は、

Donations to the Unification Church, which has lost its juridical personality, are

―― 例えば、1億円の献金があれば、ざっくりその半分は、日本国の国庫に納められる

"For example, if there is a donation of 100 million yen, roughly half of it goes to the Japanese treasury"

ことになります。

上手く運営できれば、『高額納税宗教団体(法人格なし)』として、日本国民から、感謝、尊敬されるようになるかもしれません。

If managed well, it may become a "high tax paying religious organization (without legal personality)" that will be appreciated and respected by the Japanese people.

それでも、「私(江端)からの敬意」を得られることだけは、絶対に無理だと断言できますが。

Still, I can assure you that they will never get "any respect from me (Ebata)".