psql -U postgres -h 192.168.0.23 -p 15432 が突然繋がらなくなった件

先日購入した持ち歩き用のPCですが、普段は、自宅で実験用のデータベースサーバとして使っています。

本日、とあるソフトをインストールしたら、psql(Postgresqlのクライアント)が繋がらなくなりました。

C:\Users\ebata>psql -U postgres -h 192.168.0.23 -p 15432

psql: error: could not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060)

Is the server running on host "192.168.0.23" and accepting

TCP/IP connections on port 15432?

まあ、間違いなく、そのソフトのインストーラが、『頼みもしないセキュリティを勝手に設定していきやがった』のは確実です。

私はこういうソフトウェアに心底頭に来ています。

こちらは、少ないコンピュータリソースを四苦八苦しながら回しているので、こういう所業をしてくるソフトウェア会社の「保身」の無神経さを、許せません。

私が、自宅のドメインの中のシステムで、どういうセキュリティの設定をしようが、私の自由です。人の庭に勝手に手を入れるな! と怒鳴りたい気持です。

(江端家ネットワークのファイアウォールを破って侵入して、PCを乗っとられたら私の負けですので、その時は『負けました』といいます)

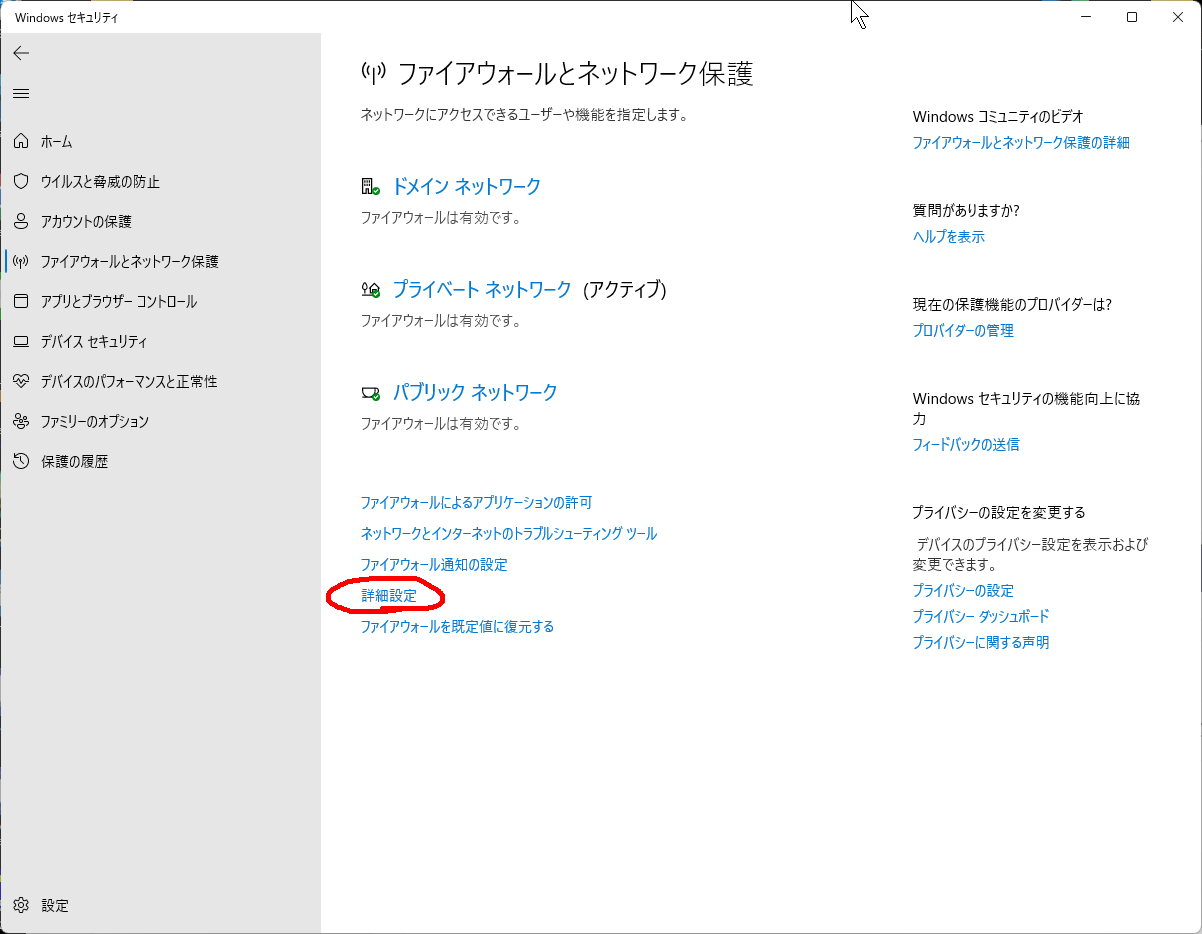

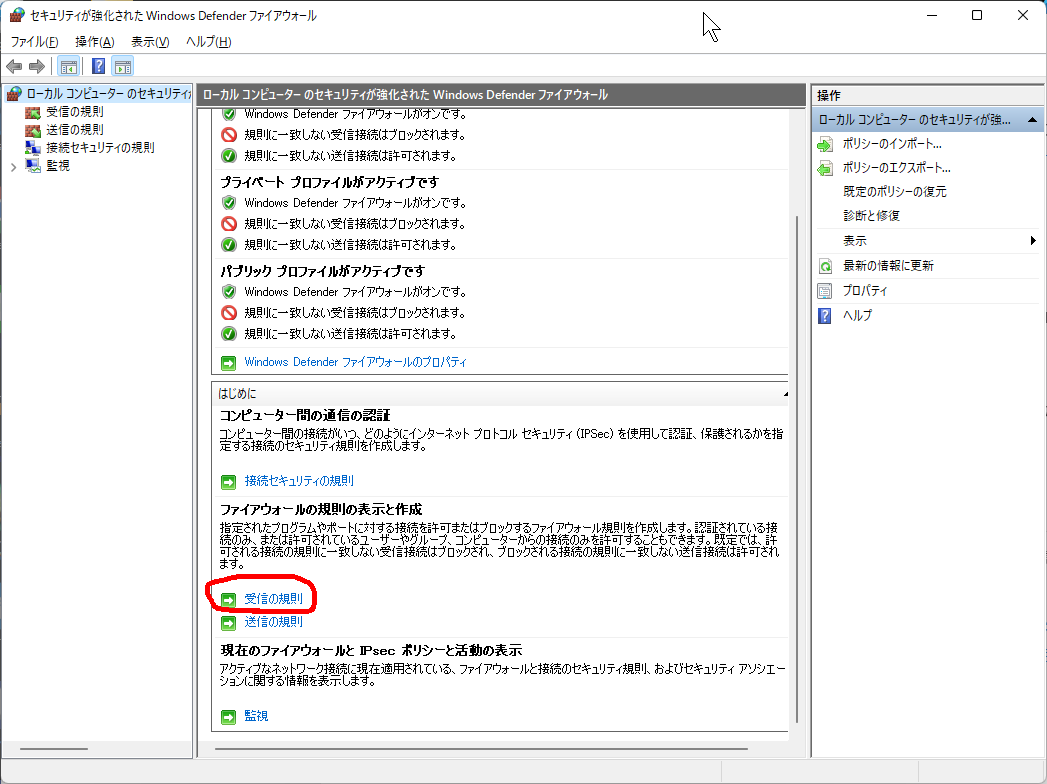

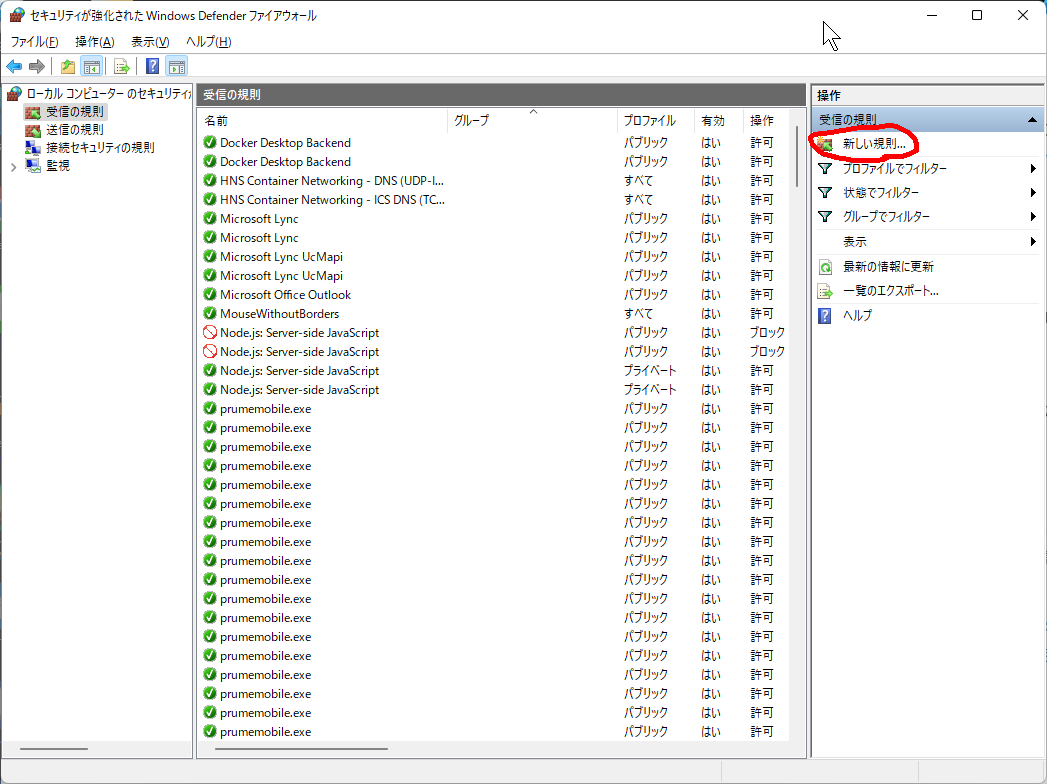

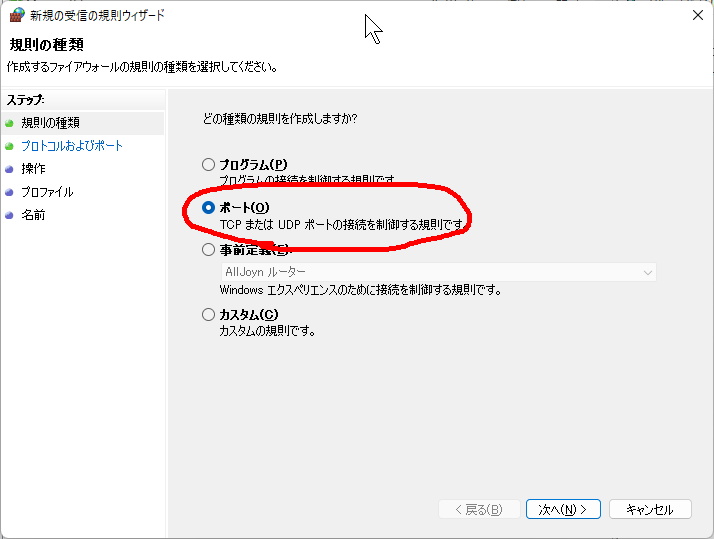

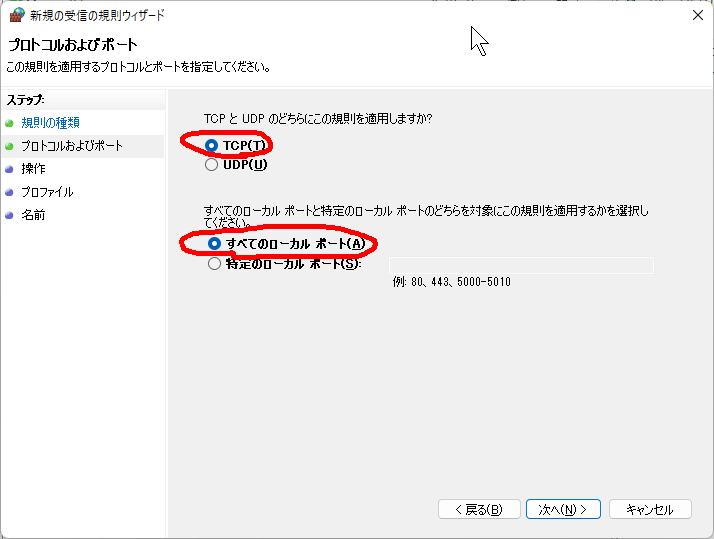

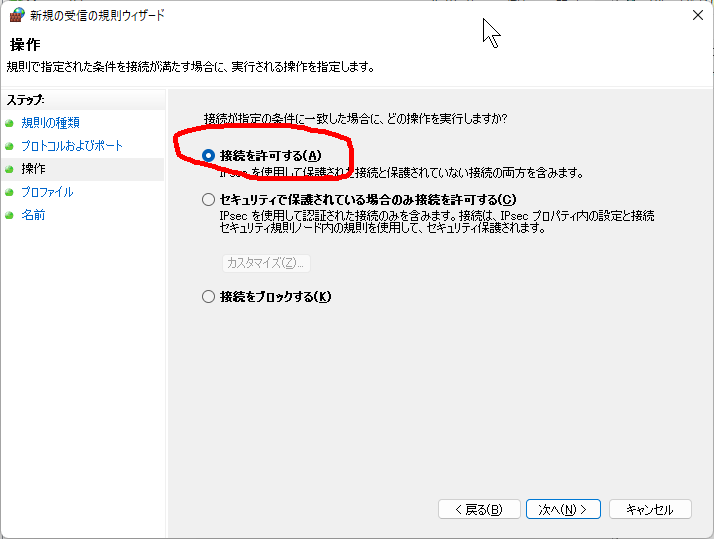

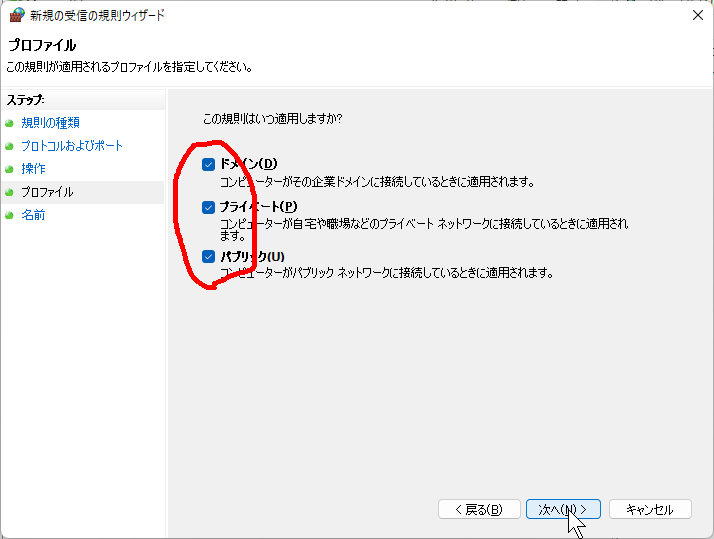

で、まあ、これからのこういうことがありそうなので、もう壮大にセキュリティを緩めてしまいました。

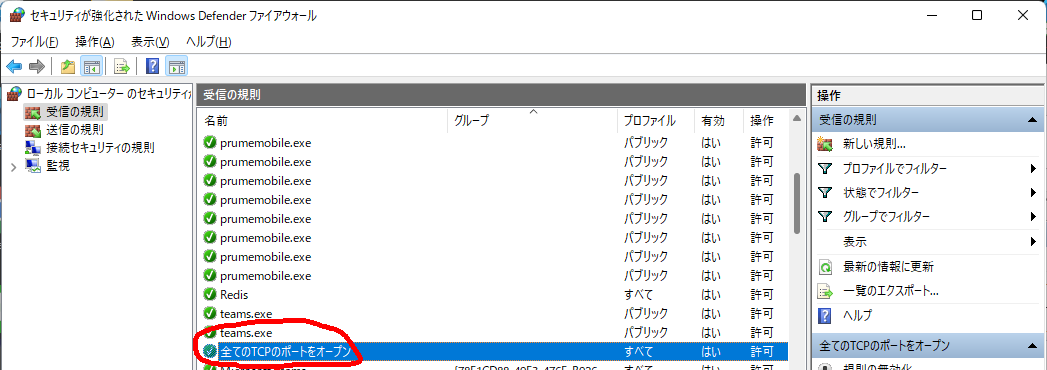

この後、名称を「全てのTCPのポートをオープン」とかして、登録しました。

で、この後、再度psqlでアクセスしてみたところ、無事に

C:\Users\ebata>psql -U postgres -h 192.168.0.23 -p 15432Password for user postgres:psql (13.4, server 12.5 (Debian 12.5-1.pgdg100+1))Type "help" for help.postgres=#

vscodeでMarkdownのプレビューが出てこなくなった時の対応

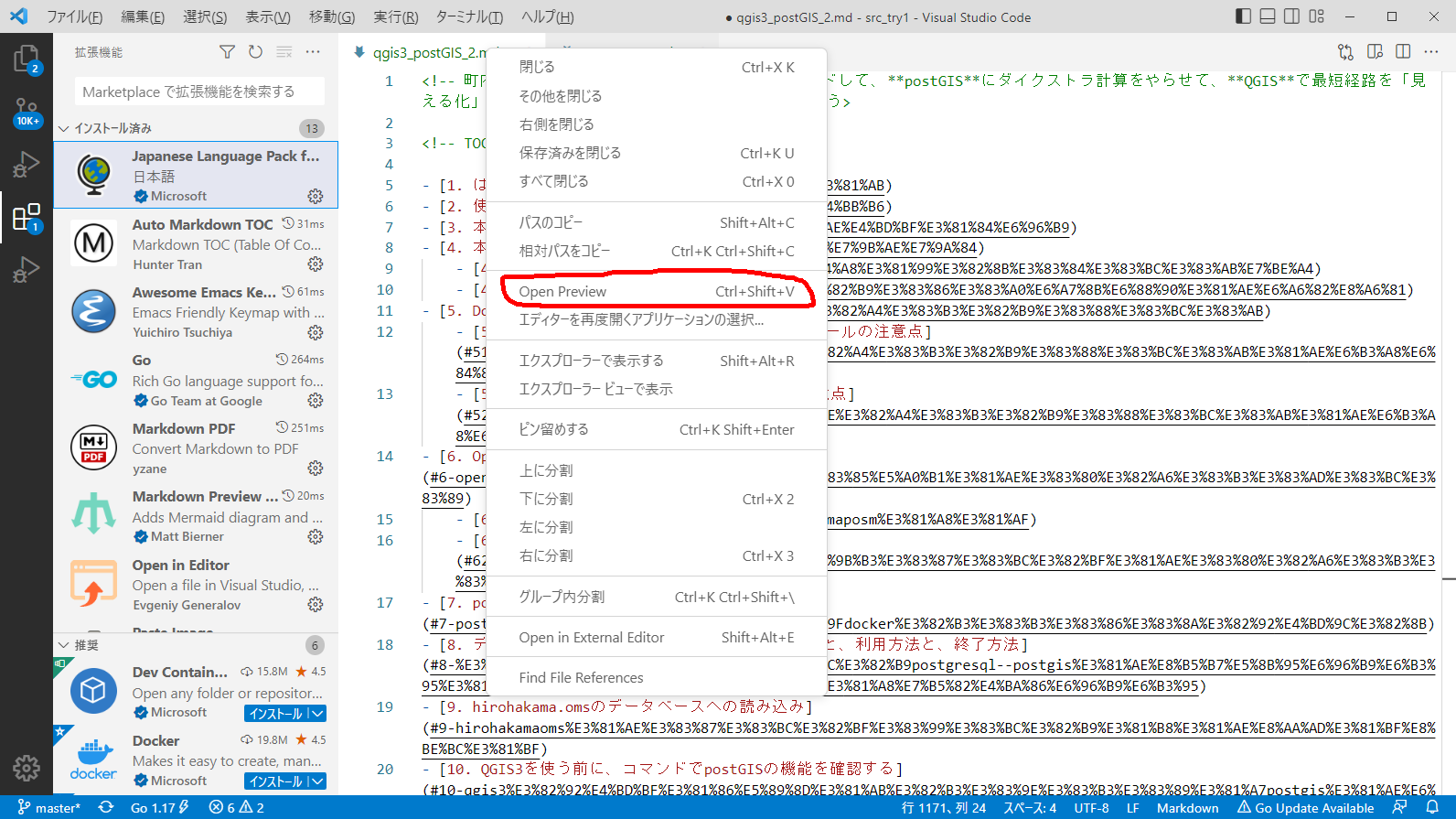

とりあえず(今回は)、これで出てきた

vscodeのemacsキーバインドマッピング 諦めました。

emacsやviに関する批評(というか”批判”ですね)は、数多くされていますが、これも前回、コンピュータ言語比較で論じた通り同様に『ばかばかしい』と思っています。

私のemacsで作成する文章の速度を越える人の数は、統計的には2σ以上(偏差値70以上)になると思いますので、これを捨てる必要はなかろうと思っています ―― emacsとSKKなしに、私の超長文コラムは製造できないと思います。

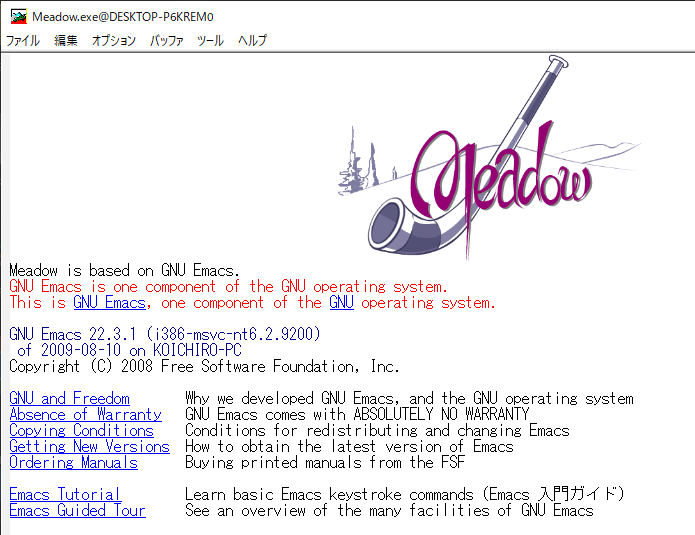

昨日、新しいマシンにWindowsに、手動で、もう誰も使っていないであろうemacs(Meadow)を手動でインストールしてみたのですが

これが、まだまだ、十分に動くんだなー(自分でも、かなりビックリしましたが)。

WindowsXPのころから使っているんだけど、凄いなー

という訳で、windowsが11,12,....とバージョンアップを続けても、動き続けるまで動かしてやろうと思っています。

で、

vscodeのemacsキーバインドマッピング 諦めました。

vscodeでは、emacsのキーバインドを完全に再現できそうにないことが分かってきましたし、vscodeは、Windowsタスクが重くなると頻繁にフリーズして、イライラさせられます。なので、コーディングは、全部Emacsで行うことにしました。

しかし、IDE (統合開発環境)としてのvscodeは完璧ですので、これを使わない手はありません。

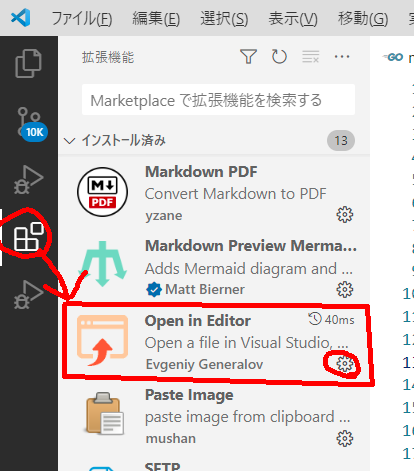

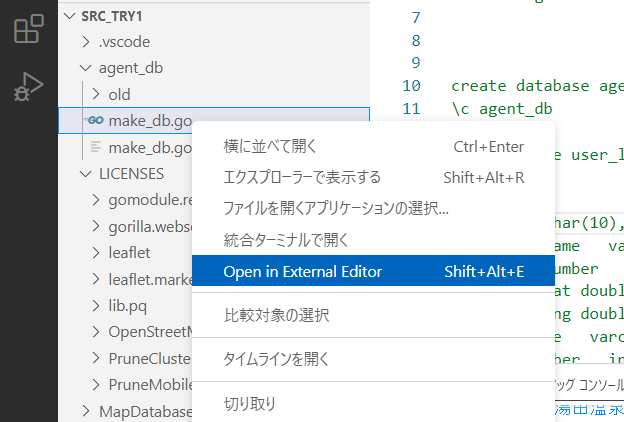

で、今回、VSCodeのアドインの一つである、"Open in External Editor"というのを使って、(すったもんだありましたが)動いえているようなので、設定のメモを残しておきます。

拡張機能から、Open in Editorをインストールして、ギアをクリックします。

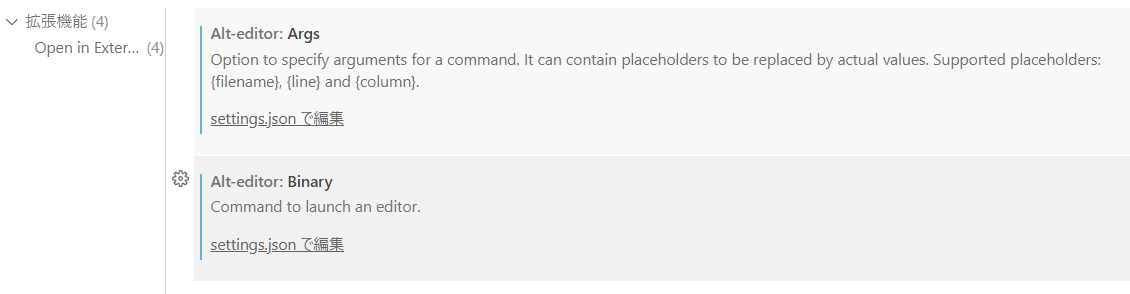

「拡張機能の設定」を選んで、メニューにある"setting.json"で編集をクリックします(どれをクリックしてもいい)

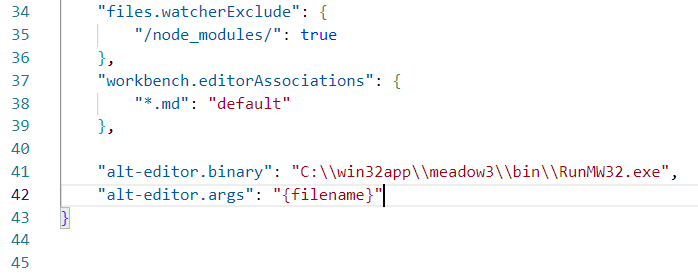

私の場合、最後の2行に以下を追加しました。

こうして、vscodeの方でファイル名の上で右クリックすると、"Open in Externl Editor"というメニューがでてくるので、これをクリックすると、emacsが立ち上がってきます。

vscodeの内容と、emacsの内容は、リアルタイムで連携しているようです(時々外れますが、その場合は、emacsを消してやりなおすと元に戻ることが多いです。

開発している様は無様でしょうが、コーディングでカッコつけても仕方ありません。

私は、このやり方で、押し通します。

以上

The process exited with https error: listen tcp :8080: bind: Only one usage of e ach socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. exit status 1

先程、シミュレータを動かそうとしたら、

ebata@DESKTOP-P6KREM0 MINGW64 ~/yamaguchi/src/PruneMobile

$ go run .

file cert.crt found switching to https

The process exited with https error: listen tcp :8080: bind: Only one usage of e

ach socket address (protocol/network address/port) is normally permitted.

exit status 1

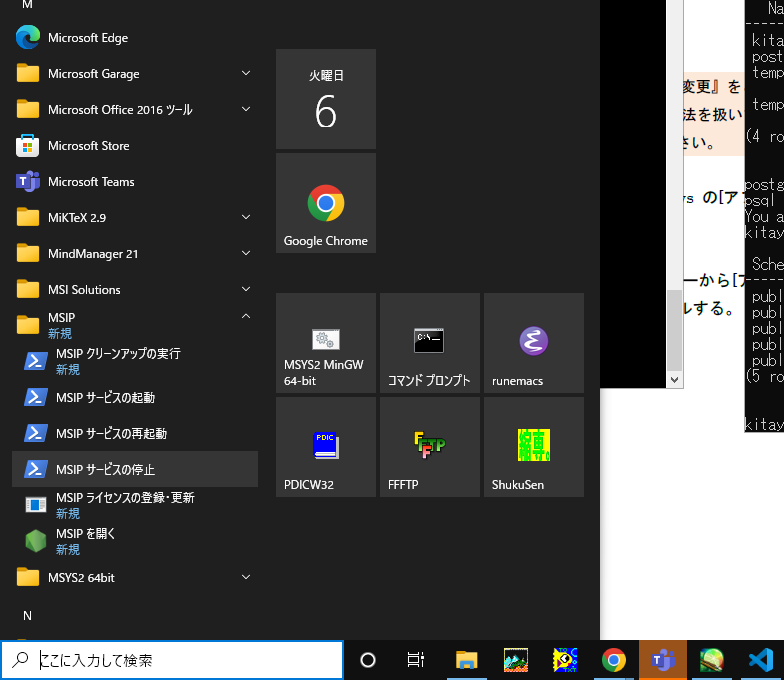

が出てきたので、昨日インストールした、MSIPのサービスを停止したら、問題が解決した。

昨日、MSIPのサービスをインストールしたのだけど、その時ポート番号8080を使うようなパラメタの設定が少々気になったけど、デフォルトだったので、そのままにしておいた。

ポート番号を替えればいいのだろうけど、それはまたそれで、別の問題作りそうなので、当面は、サービスを止めて対応することにする(そのうち、シミュレータの方のポートを変更しようと思う)

windows10でのコーディングを邪魔していたのは office.comでした。

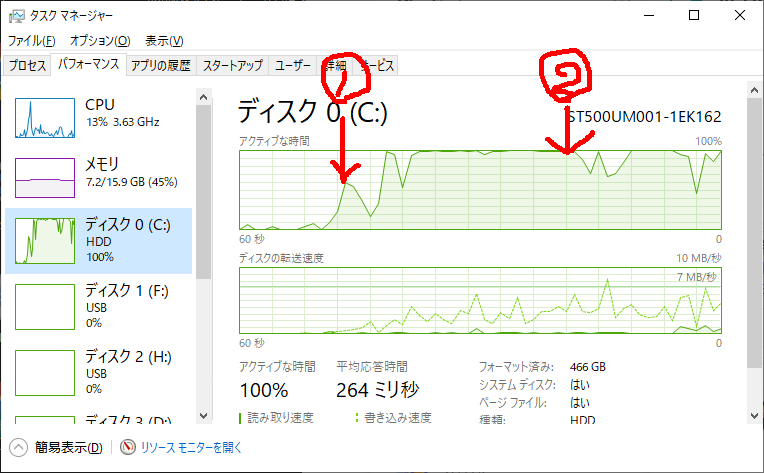

VSCodeがなかなか立ち上がってこずに、プログラム開発が滞ってしまうほどでしたが、色々試してみた結果、悪い奴がoffice.comであることが分かりました。

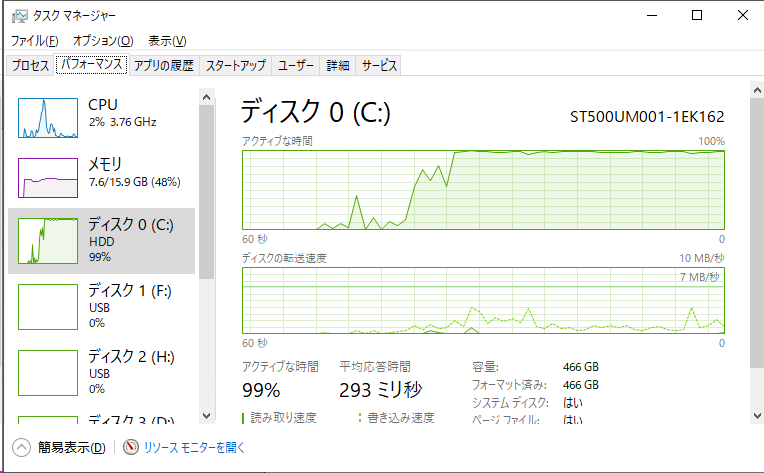

ブラウザをchromeにしたりedgeにしてみたのですが、office.comを上げると、たちまちディスク0が100%になってしまうことが分かりました。その後、office.comのタブを消しても、100%が維持しつづけるようです(いずれ収まるようですが)。

office.comは便利なんですけど(iPadでもサクっと使えます)、意外なところで仕事の邪魔をされていました。

chromeの設定をクリアにしてしまったり、edgeを再インストールしたりと、酷い回り道をしてしまいました。

特に、chromeのアドインを全部消したのは、かなり痛いです。スクショくらい取っておけばよかった。

という訳で、これからoffice.comは、始業時、昼、就業時の3回だけ立ち上げるようにします。

江端に、至急の業務連絡をとりたい人はteamsでお知らせ下さい。

ちなみにvscodeも、立ち上げ時には、そこそこ鬱陶しいです。こんな感じ↓

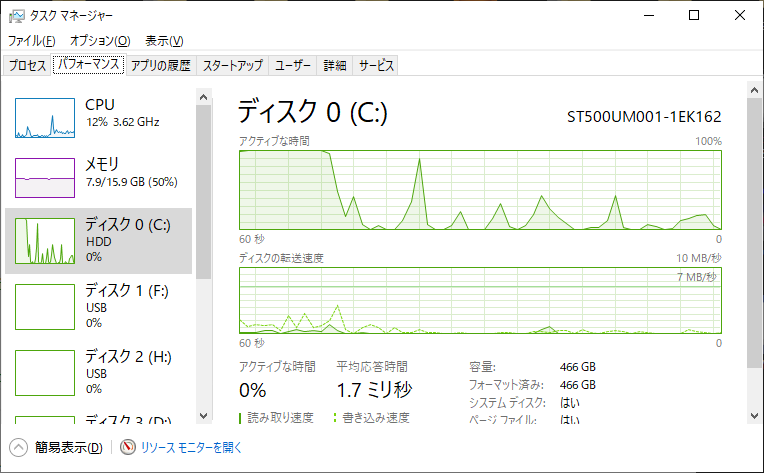

こっちは、数分ほっておけば、こうなりますので、そこまで我慢します。

postgresqlのデータベースから、golangで、データを何もかも取り込む

/*

C:\Users\ebata>psql -U postgres -h 192.168.0.23 -p 15432

Password for user postgres:

psql (13.4, server 12.5 (Debian 12.5-1.pgdg100+1))

Type "help" for help.

postgres=# \l

List of databases

Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges

-----------+----------+----------+------------+------------+-----------------------

agent_db | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 |

postgres | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 |

template0 | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/postgres +

| | | | | postgres=CTc/postgres

template1 | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/postgres +

| | | | | postgres=CTc/postgres

yama_db | postgres | UTF8 | en_US.utf8 | en_US.utf8 |

(5 rows)

postgres=# \c agent_db

psql (13.4, server 12.5 (Debian 12.5-1.pgdg100+1))

You are now connected to database "agent_db" as user "postgres".

agent_db=# \dt

List of relations

Schema | Name | Type | Owner

--------+-----------+-------+----------

public | user_list | table | postgres

public | user_log | table | postgres

(2 rows)

agent_db=# select * from user_list;

id | age | type | departure_name | departure_number | departure_lat | departure_lng | arrival_name | arrival_number | arrival_lat | arrival_lng

-----+-----+----------+----------------+------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------+-------------+-------------

0 | 51 | tourist | 山口駅 | 9324 | 131.4815191 | 34.172788 | 藩庁門 | 1396 | 34.18463 | 131.471535

1 | 59 | tourist | 山口駅 | 9324 | 131.4815191 | 34.172788 | 五重塔 | 7136 | 34.190132 | 131.4734607

*/

package main

import (

"database/sql"

"fmt"

"log"

_ "github.com/lib/pq" // ←これを追記

)

func main() {

db, err := sql.Open("postgres",

"user=postgres password=password host=192.168.0.23 port=15432 dbname=agent_db sslmode=disable")

if err != nil {

log.Fatal("OpenError: ", err)

}

defer db.Close()

//rows, err := db.Query("select * from user_list")

rows, err := db.Query("select id, age, type, departure_name, departure_number, departure_lat, departure_lng, arrival_name, arrival_number, arrival_lat, arrival_lng from user_list")

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer rows.Close()

var id, age, departure_number, arrival_number int

var type1, departure_name, arrival_name string

var departure_lat, departure_lng, arrival_lat, arrival_lng float64

for rows.Next() {

//if err := rows.Scan(&dt); err != nil {

if err := rows.Scan(&id, &age, &type1, &departure_name, &departure_number, &departure_lat, &departure_lng, &arrival_name, &arrival_number, &arrival_lat, &arrival_lng); err != nil {

fmt.Println(err)

}

fmt.Println(id, age, type1, departure_name, departure_number, departure_lat, departure_lng, arrival_name, arrival_number, arrival_lat, arrival_lng)

}

}

/*

出力結果

C:\Users\ebata\yamaguchi\src_try1\others>go run .

0 51 tourist 山口駅 9324 131.4815191 34.172788 藩庁門 1396 34.18463 131.471535

1 59 tourist 山口駅 9324 131.4815191 34.172788 五重塔 7136 34.190132 131.4734607

2 55 tourist 湯田温泉駅 7247 131.4606901 34.1597909 ザビエル記念聖堂 2570 34.1796352 131.4728818

3 60 tourist 湯田温泉駅 7247 131.4606901 34.1597909 ザビエル記念聖堂 2570 34.1796352 131.4728818

4 42 tourist 山口駅 9324 131.4815191 34.172788 五重塔 7136 34.190132 131.4734607

*/

時間の経過を調べる golang

package main

import (

"fmt"

"time"

)

func main() {

now := time.Now() //

time.Sleep(time.Second * 3)

a := time.Since(now).Milliseconds()

fmt.Printf("経過: %vms\n", a) //

}C:\Users\ebata\yamaguchi\src_try1\others>go run .

経過: 3008ms