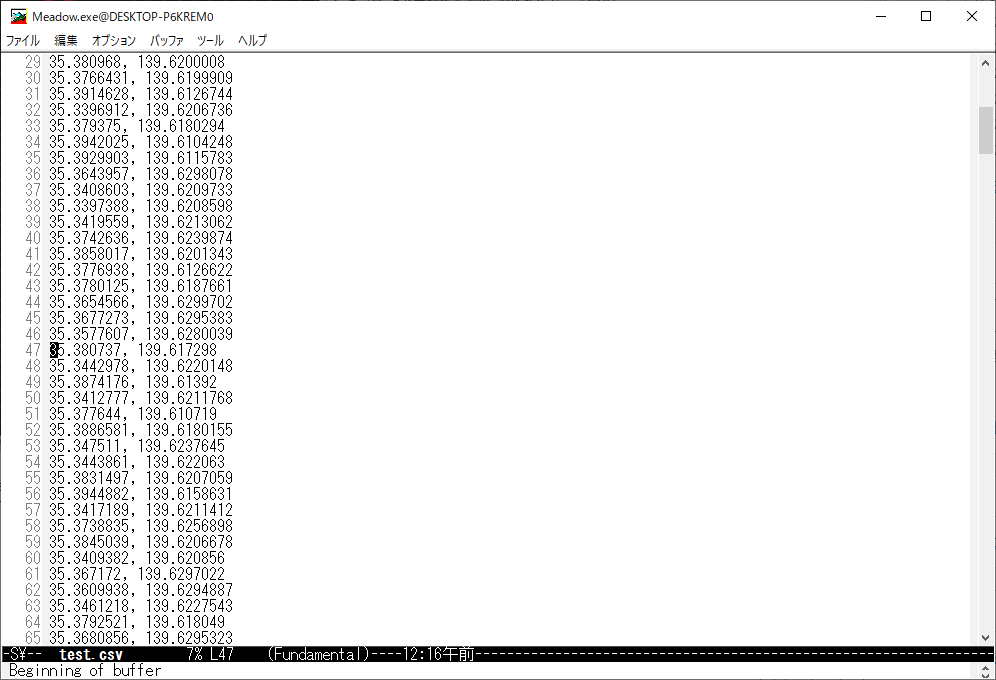

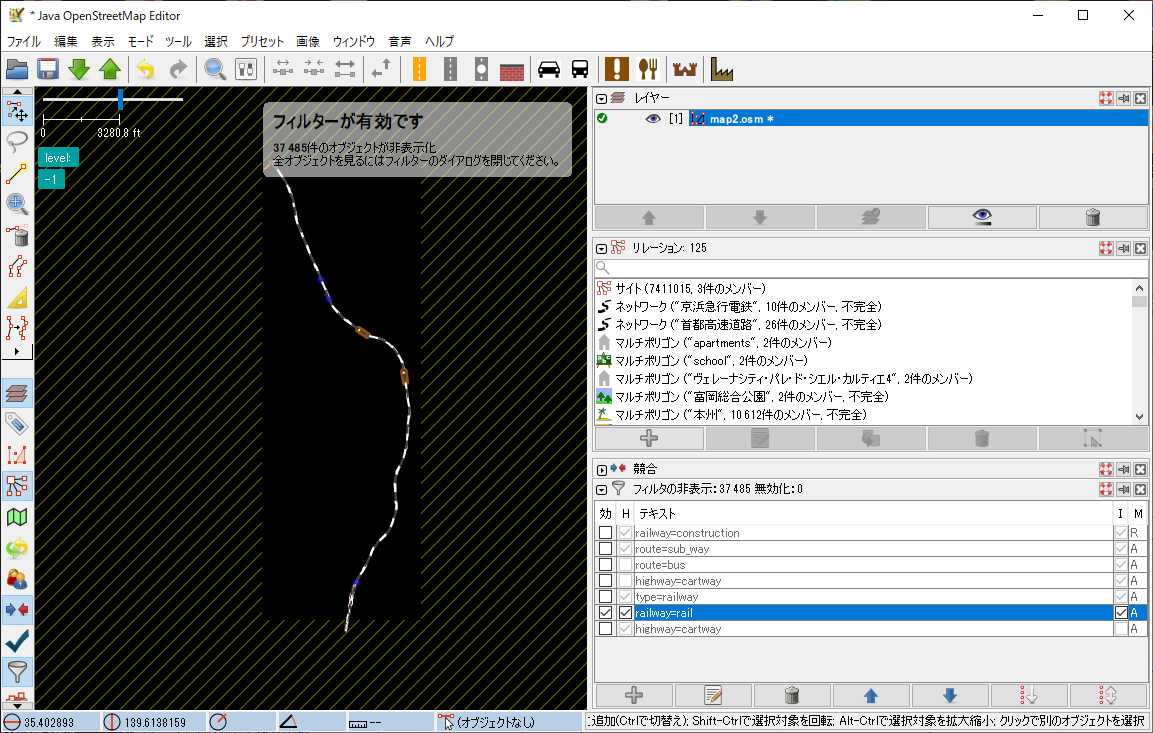

以下のtest.csvファイルを、gunplotで3D表示させたくて、色々やっています。

test.csv

#lat,lng,datetime,distance,speed

35.681100,139.758600,2023-05-22 02:10:30,313.307785,37.596934

35.683300,139.759900,2023-05-22 02:11:00,271.347933,32.561752

35.685300,139.760900,2023-05-22 02:11:30,240.030143,28.803617

35.685400,139.761000,2023-05-22 02:12:00,14.325264,1.719032

35.685400,139.761000,2023-05-22 02:12:30,0.000000,0.000000

35.685400,139.761100,2023-05-22 02:13:00,9.031610,1.083793

35.685200,139.763500,2023-05-22 02:13:30,217.896760,26.147611

35.684700,139.765700,2023-05-22 02:14:00,206.328362,24.759403

35.684200,139.768000,2023-05-22 02:14:30,215.040983,25.804918

35.685400,139.768400,2023-05-22 02:15:00,138.238013,16.588562

で、まあ、こんなgpファイルを使って試していましたが、上手く動きませんでした。

# Function to parse datetime string into a numerical value

strptime_datetime(x) = strptime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', x)

# Set the output terminal to a 3D plot (you can change the output format if needed)

set terminal pngcairo enhanced size 800,600

# Set the data file separator to a comma

set datafile separator ','

# Set the axis labels

set xlabel 'Longitude (lng)'

set ylabel 'Latitude (lat)'

set zlabel 'Date and Time (datetime)'

# Set the view to a 3D perspective

set view 50,30,1,1

# Get the minimum and maximum datetime values from the data

stats 'test.csv' using (strptime_datetime(stringcolumn(3))) nooutput

min_datetime = STATS_min

max_datetime = STATS_max

# Set the range for the Z axis (datetime)

set zrange [min_datetime:max_datetime]

# Plot the data using the specified columns

#splot 'test.csv' using 2:1:(timecolumn(stringcolumn(3))) with points pointtype 7 pointsize 1 title 'Data Points'

#splot 'test.csv' using 2:1:(timecolumn(stringcolumn(3))) with points pointtype 7 pointsize 1 title 'Data Points'

#splot 'test.csv' using 2:1:(timecolumn(stringcolumn(3))):(0) with points pointtype 7 pointsize 1 title 'Data Points'

splot 'test.csv' using 2:1:(timecolumn(stringcolumn(3)))

時間のパース(strptime_datetime(x) = strptime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', x))がやっぱり上手く動きませんでした。

でまあ、しょうがないので、"2023-05-22 02:10:30"を秒数に変換するプログラムを作成しました。

/* "2023-05-22 02:10:30"を秒数に変換するプログラムを作成しました

c:\Users\ebata\gnuplot\convert_datetime.go

*/

package main

import (

"encoding/csv"

"fmt"

"os"

"time"

)

func main() {

// 入力ファイル名と出力ファイル名を指定

inputFileName := "test.csv"

outputFileName := "formatted_test.csv"

// 入力ファイルを開く

inputFile, err := os.Open(inputFileName)

if err != nil {

fmt.Println("ファイルを開けませんでした:", err)

return

}

defer inputFile.Close()

// 出力ファイルを作成または上書き

outputFile, err := os.Create(outputFileName)

if err != nil {

fmt.Println("ファイルを作成できませんでした:", err)

return

}

defer outputFile.Close()

// CSVリーダーとライターを作成

reader := csv.NewReader(inputFile)

writer := csv.NewWriter(outputFile)

// ヘッダーを読み込み、書き込み

header, err := reader.Read()

if err != nil {

fmt.Println("ヘッダーを読み込めませんでした:", err)

return

}

writer.Write(header)

// データを読み込んで秒数に変換して書き込み

for {

record, err := reader.Read()

if err != nil {

break

}

// datetime列をパースして秒数に変換

datetime := record[2] // datetime列のインデックスを確認してください

parsedTime, err := time.Parse("2006-01-02 15:04:05", datetime)

if err != nil {

fmt.Println("日時をパースできませんでした:", err)

return

}

seconds := parsedTime.Unix()

// 秒数に変換した値を新しい列として書き込み

record = append(record, fmt.Sprintf("%d", seconds))

writer.Write(record)

}

// ライターをフラッシュしてクローズ

writer.Flush()

if err := writer.Error(); err != nil {

fmt.Println("書き込みエラー:", err)

return

}

fmt.Println("変換が完了しました。出力ファイル:", outputFileName)

}

で、こんなのができました。

formatted_test.csv

#lat,lng,datetime,distance,speed

35.681100,139.758600,2023-05-22 02:10:30,313.307785,37.596934,1684721430

35.683300,139.759900,2023-05-22 02:11:00,271.347933,32.561752,1684721460

35.685300,139.760900,2023-05-22 02:11:30,240.030143,28.803617,1684721490

35.685400,139.761000,2023-05-22 02:12:00,14.325264,1.719032,1684721520

35.685400,139.761000,2023-05-22 02:12:30,0.000000,0.000000,1684721550

35.685400,139.761100,2023-05-22 02:13:00,9.031610,1.083793,1684721580

35.685200,139.763500,2023-05-22 02:13:30,217.896760,26.147611,1684721610

35.684700,139.765700,2023-05-22 02:14:00,206.328362,24.759403,1684721640

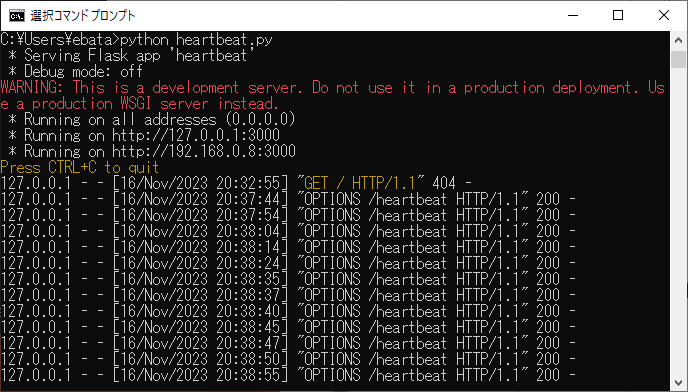

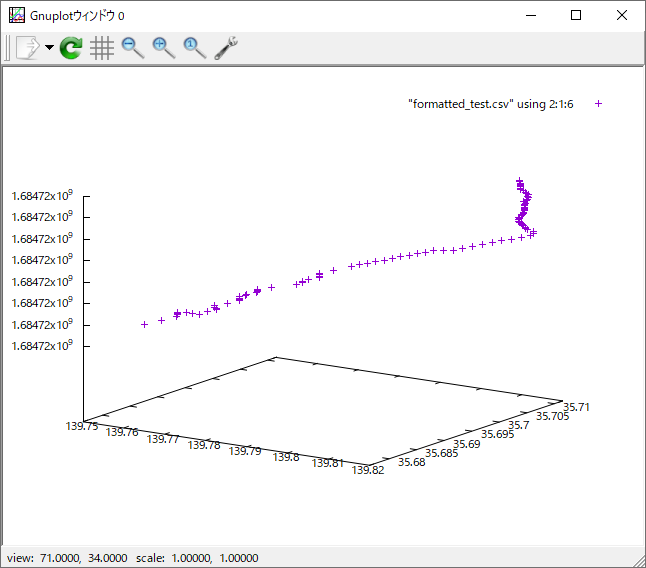

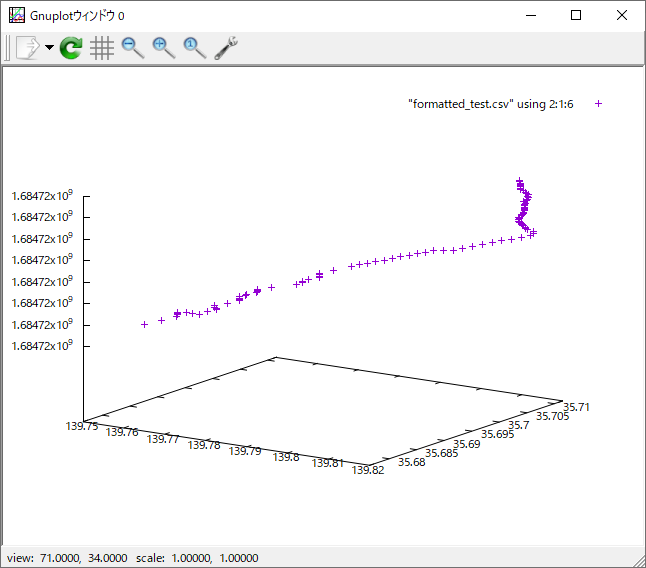

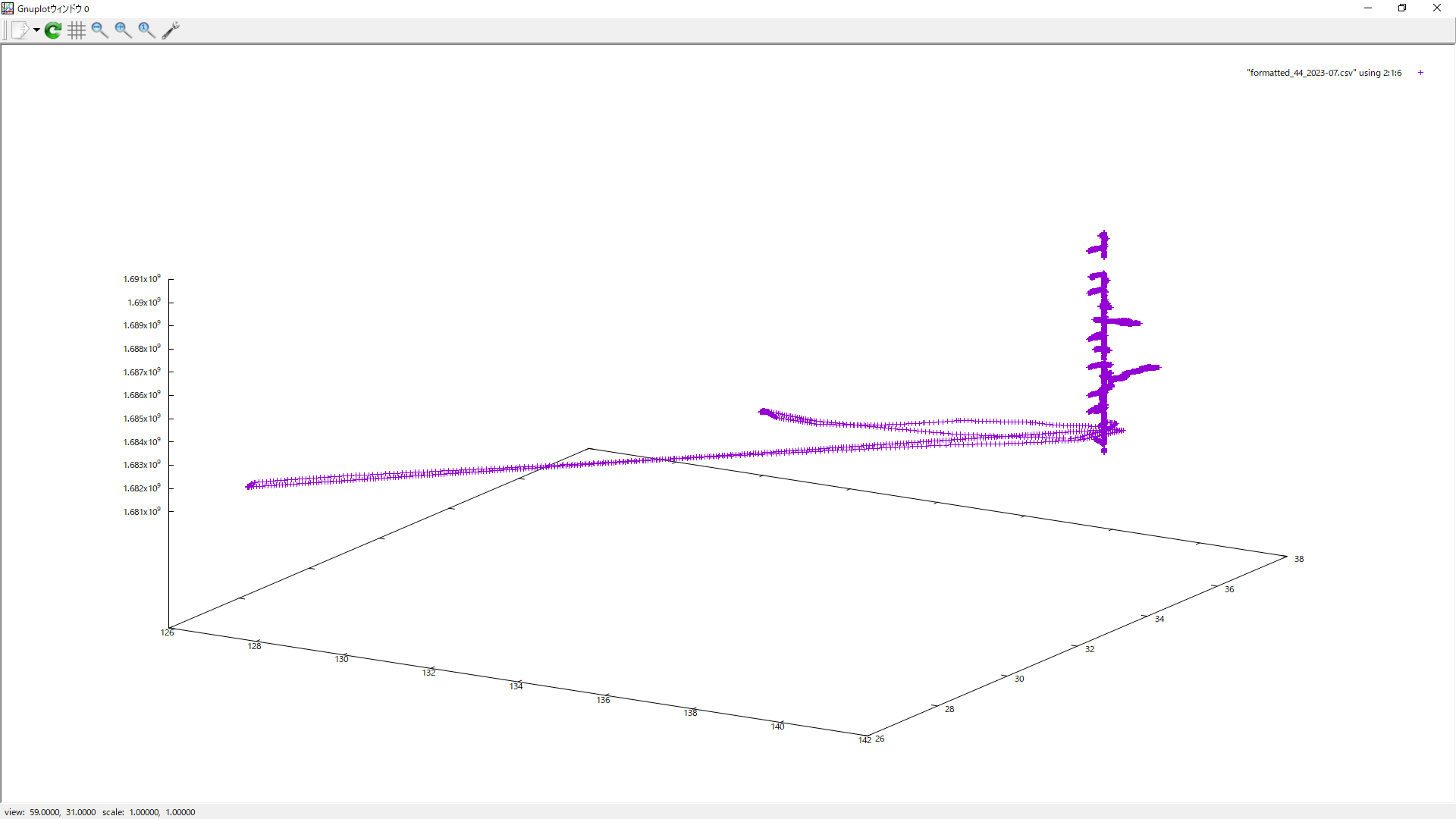

スクリプトではなく、コマンドで一つづつ入れていきました。

gnuplot> set datafile separator ',' ← これ凄く重要

gnuplot> splot "formatted_test.csv" using 2:1:6

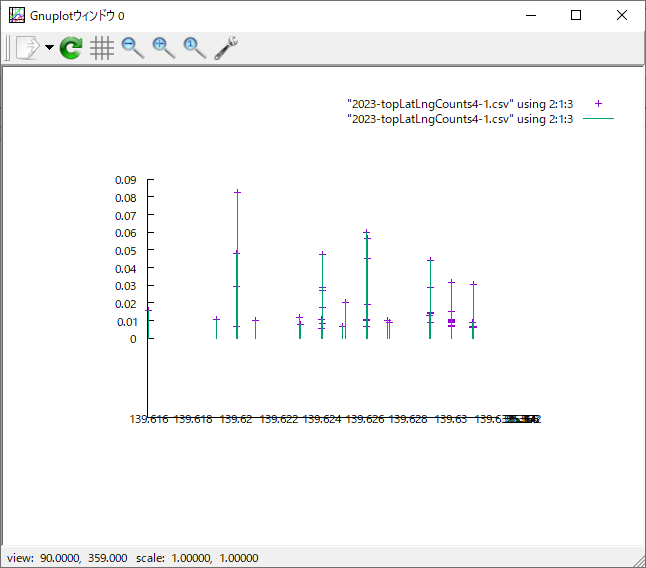

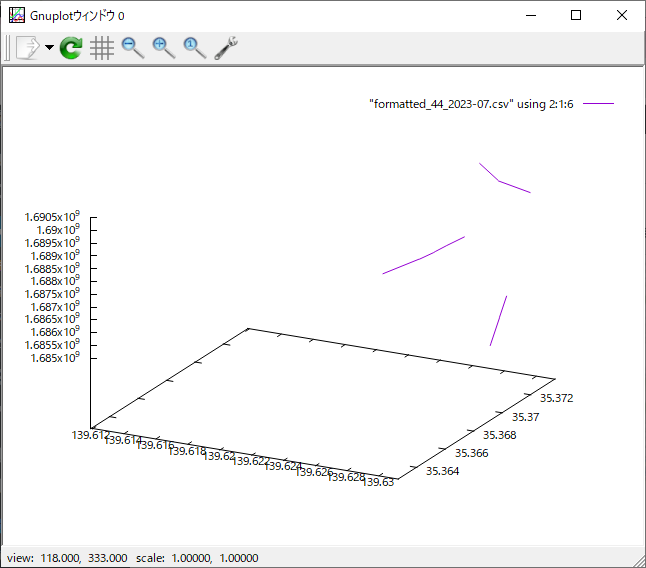

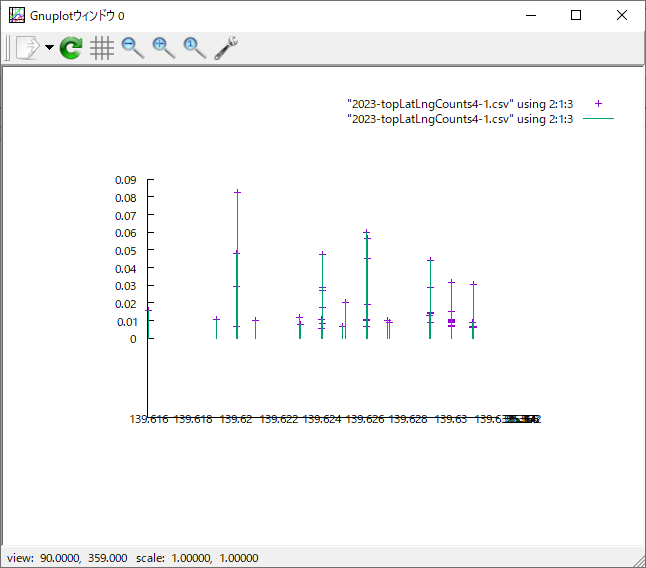

の結果は以下の通りでした。

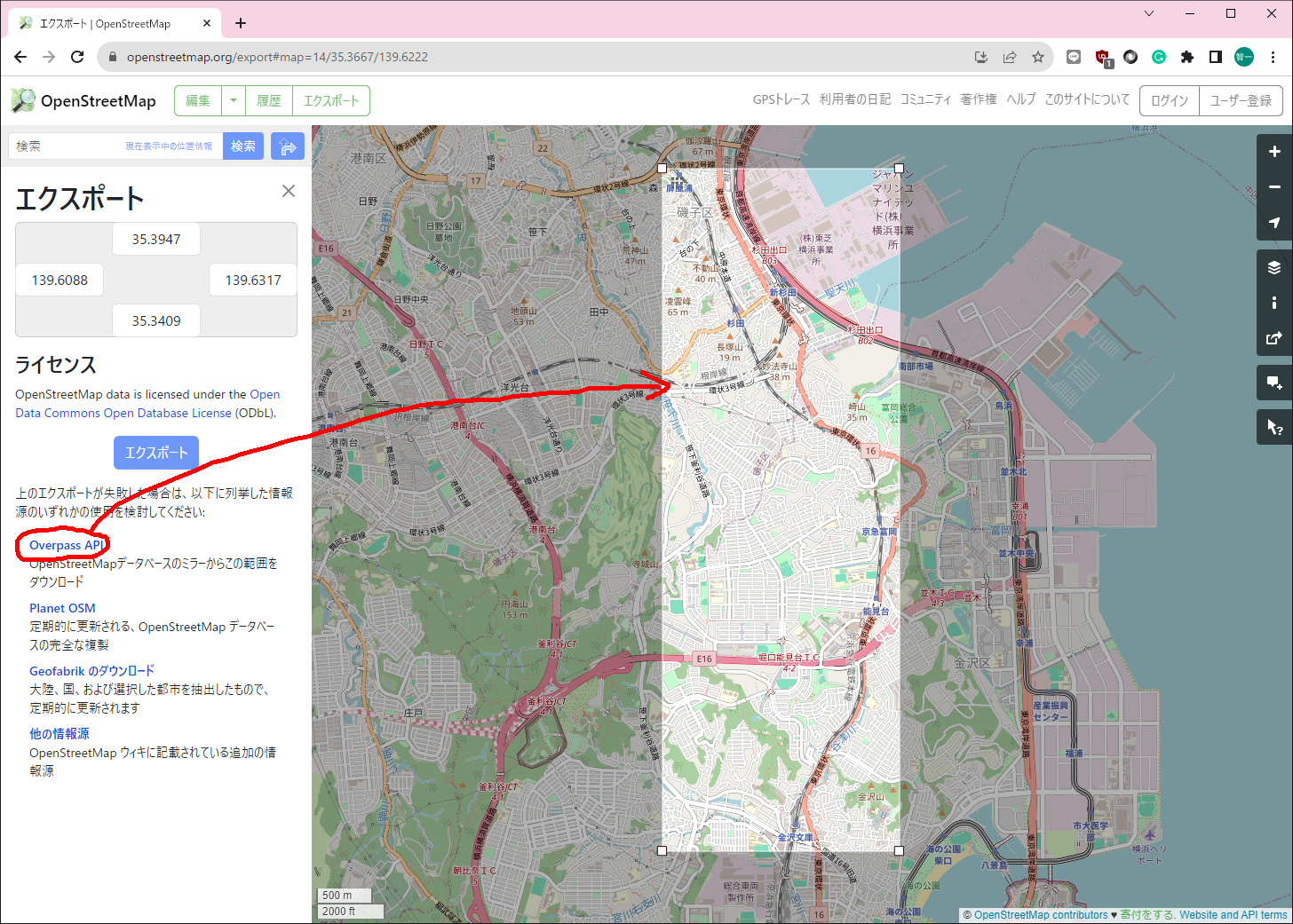

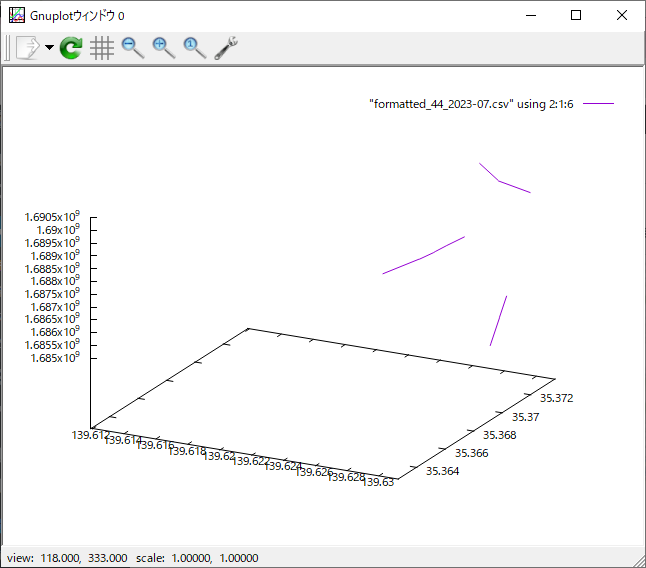

エリア限定

# x軸の範囲を指定

set xrange [139.6119000:139.6312000]

# y軸の範囲を指定

set yrange [35.3627000:35.3737000] ←これだと、地図のイメージと逆転するので

set yrange [35.3737000:35.3627000] ← y軸の範囲を逆転させる

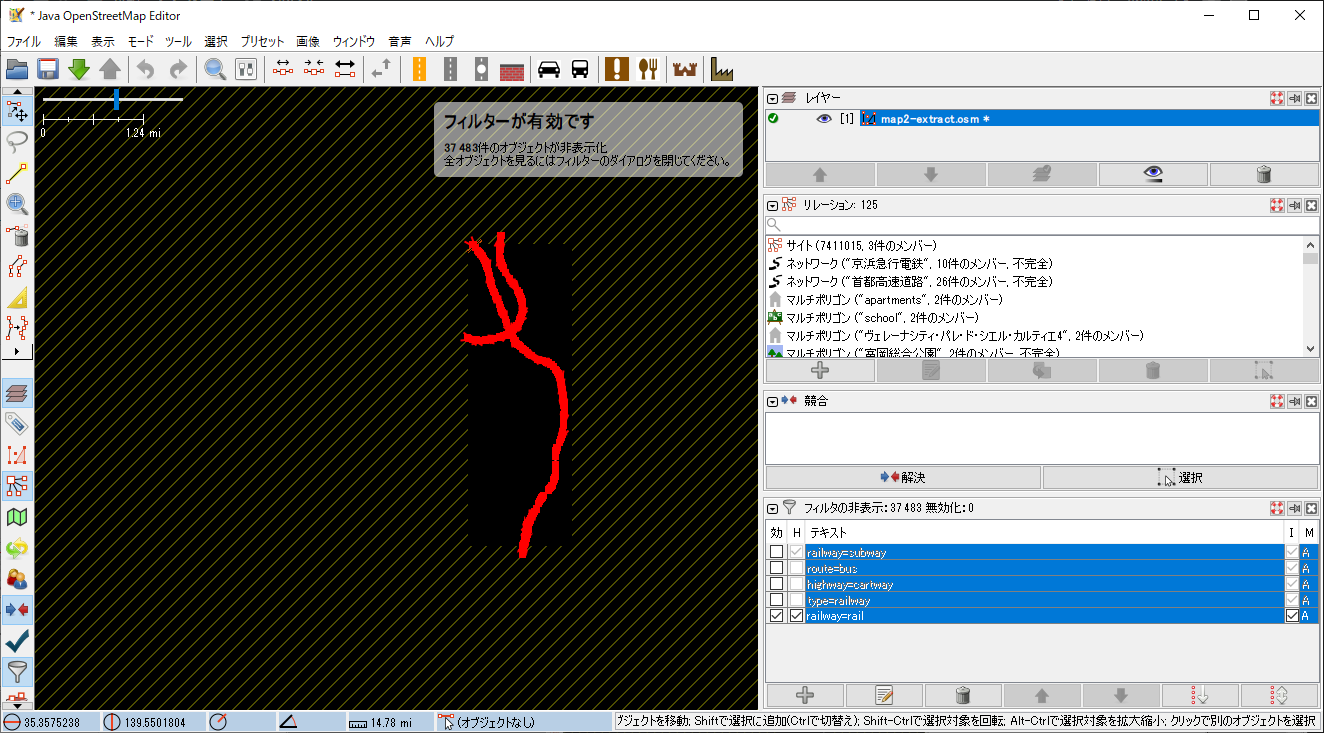

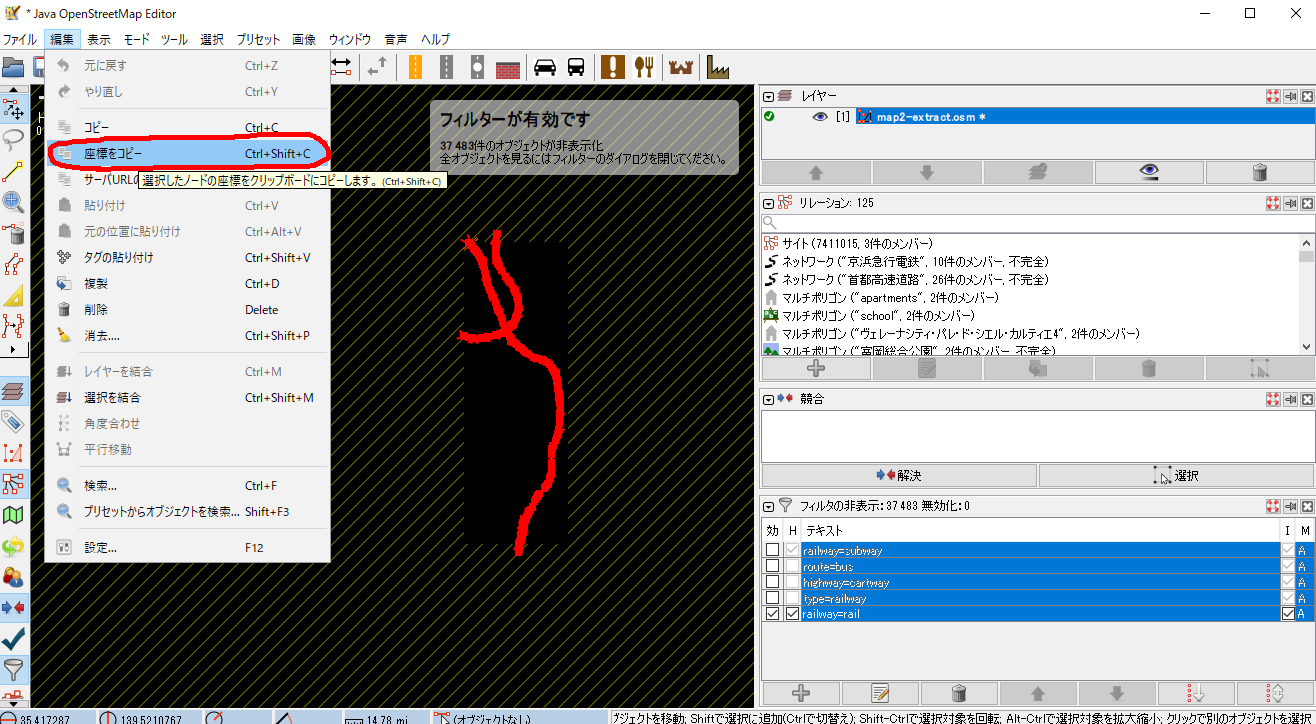

上記のxrangeとyrangeの範囲を地図で示すと、

の範囲となる。

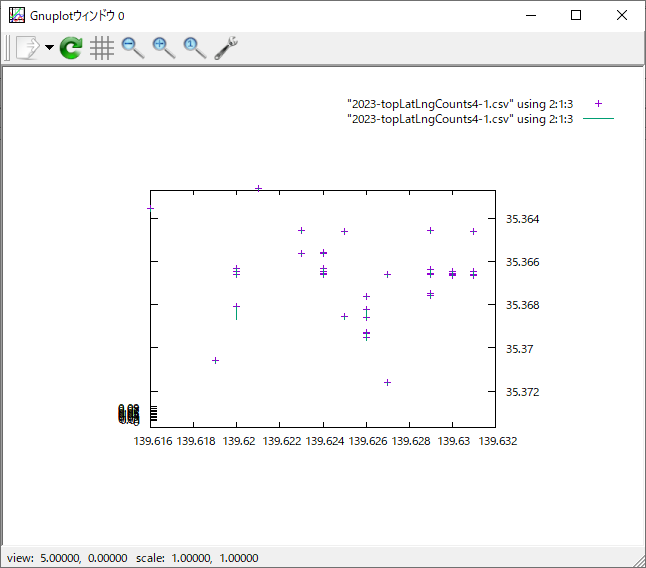

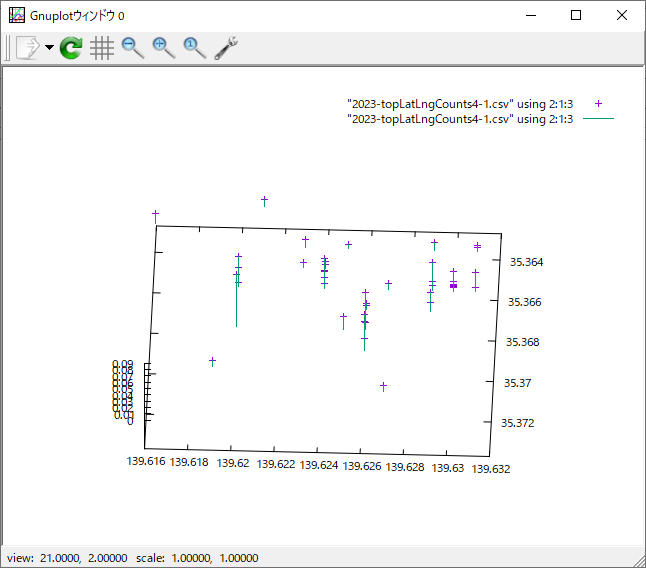

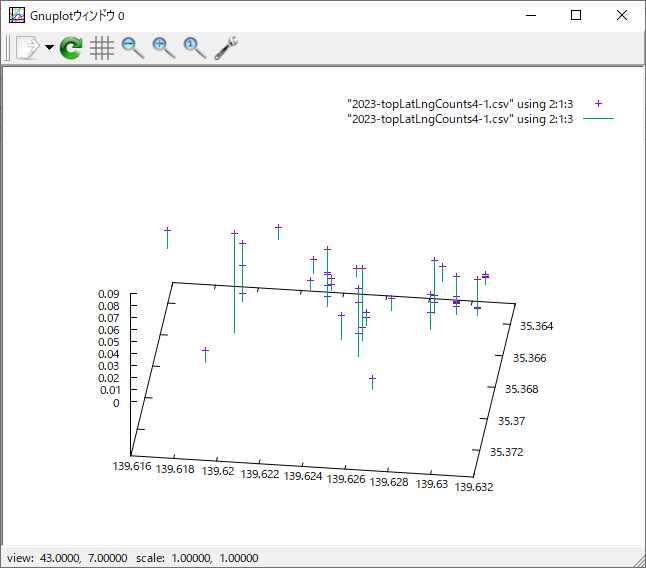

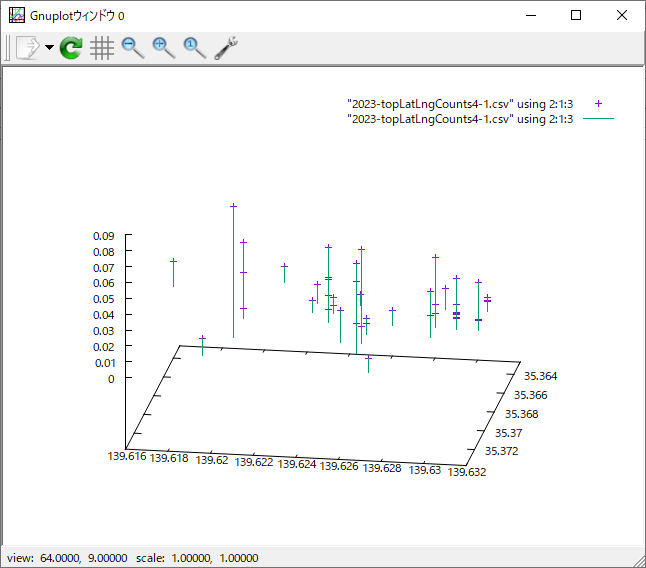

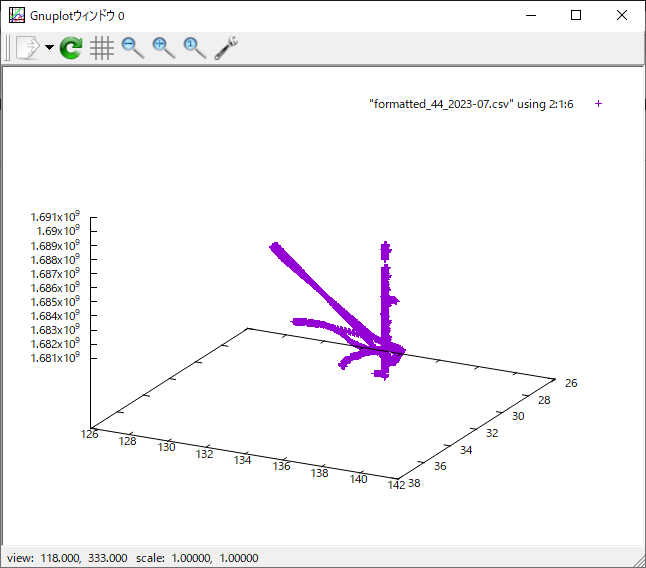

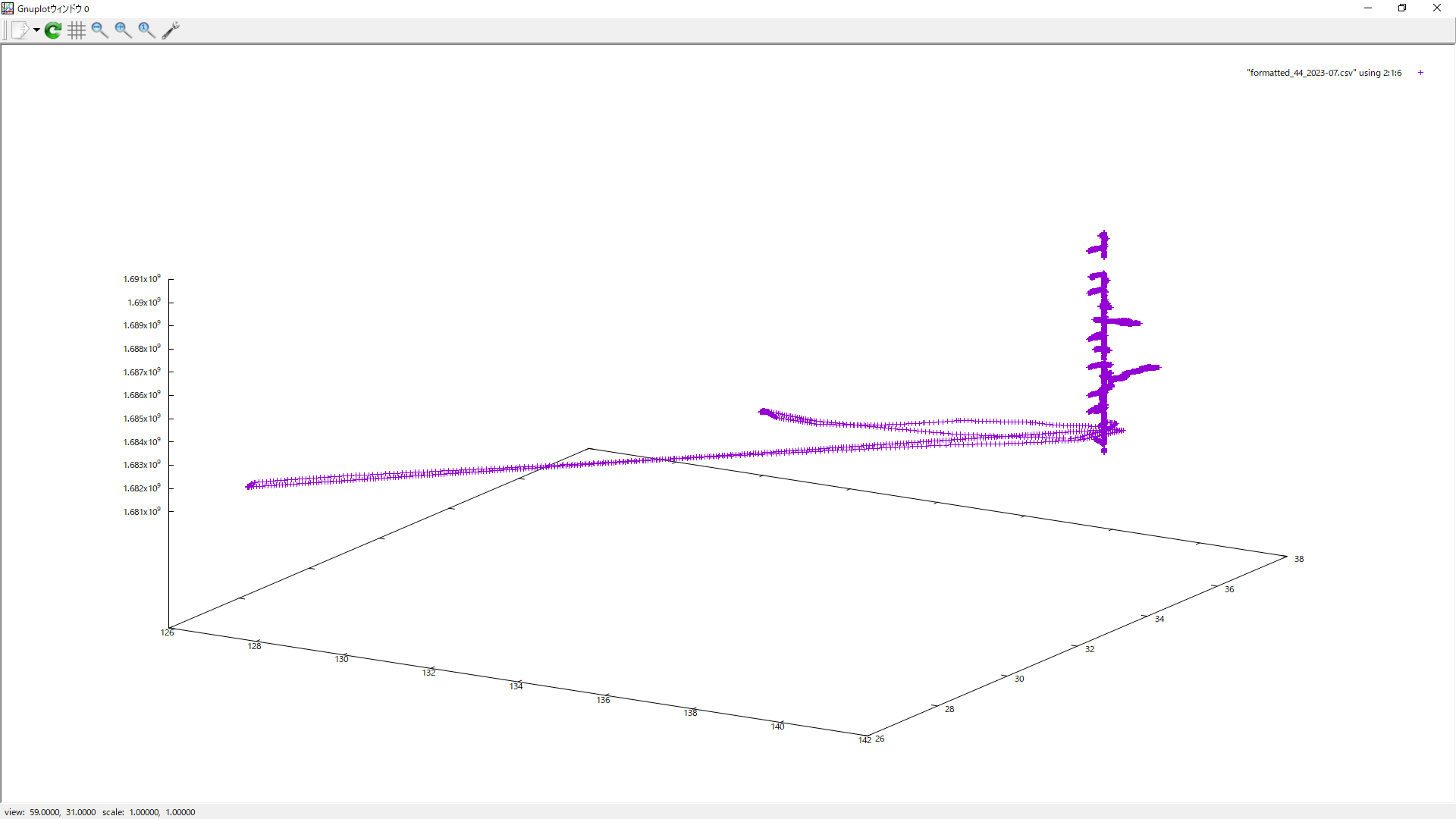

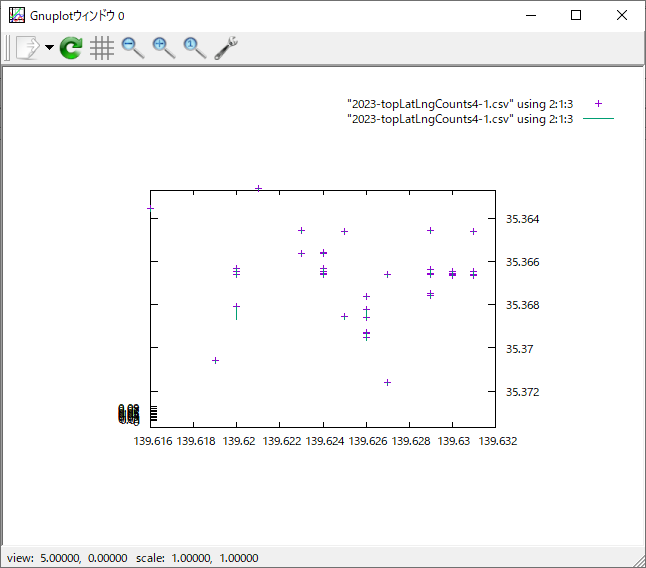

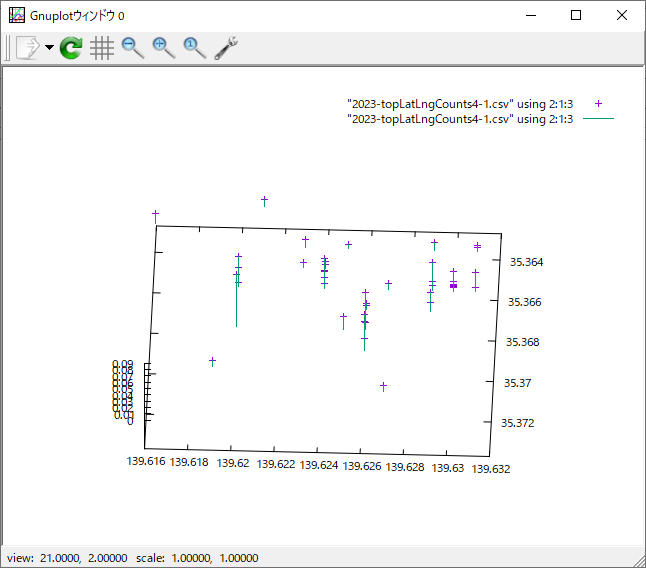

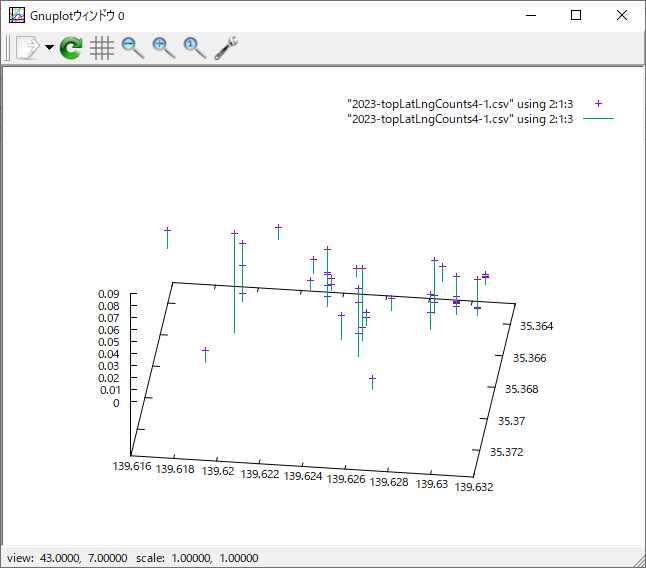

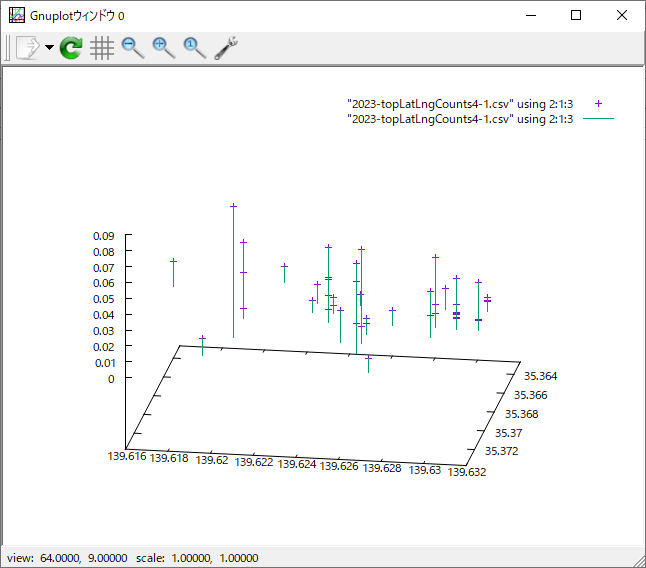

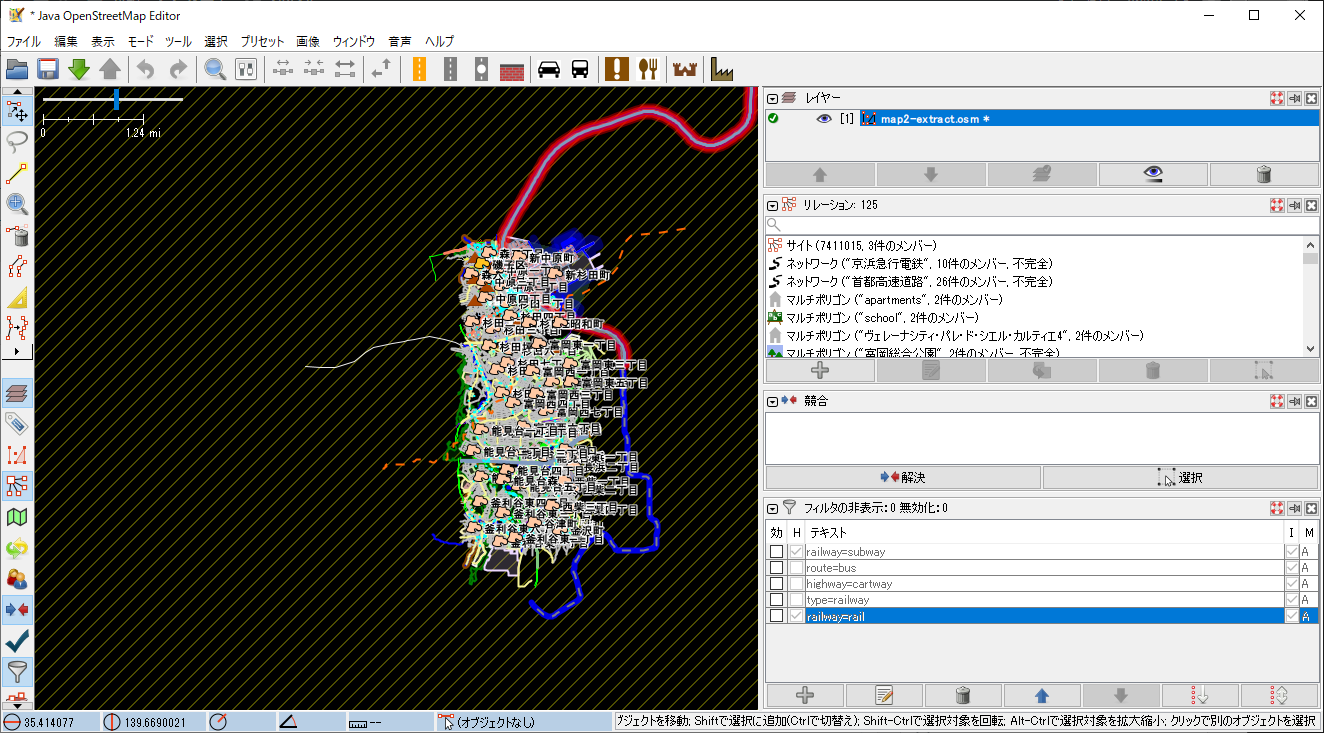

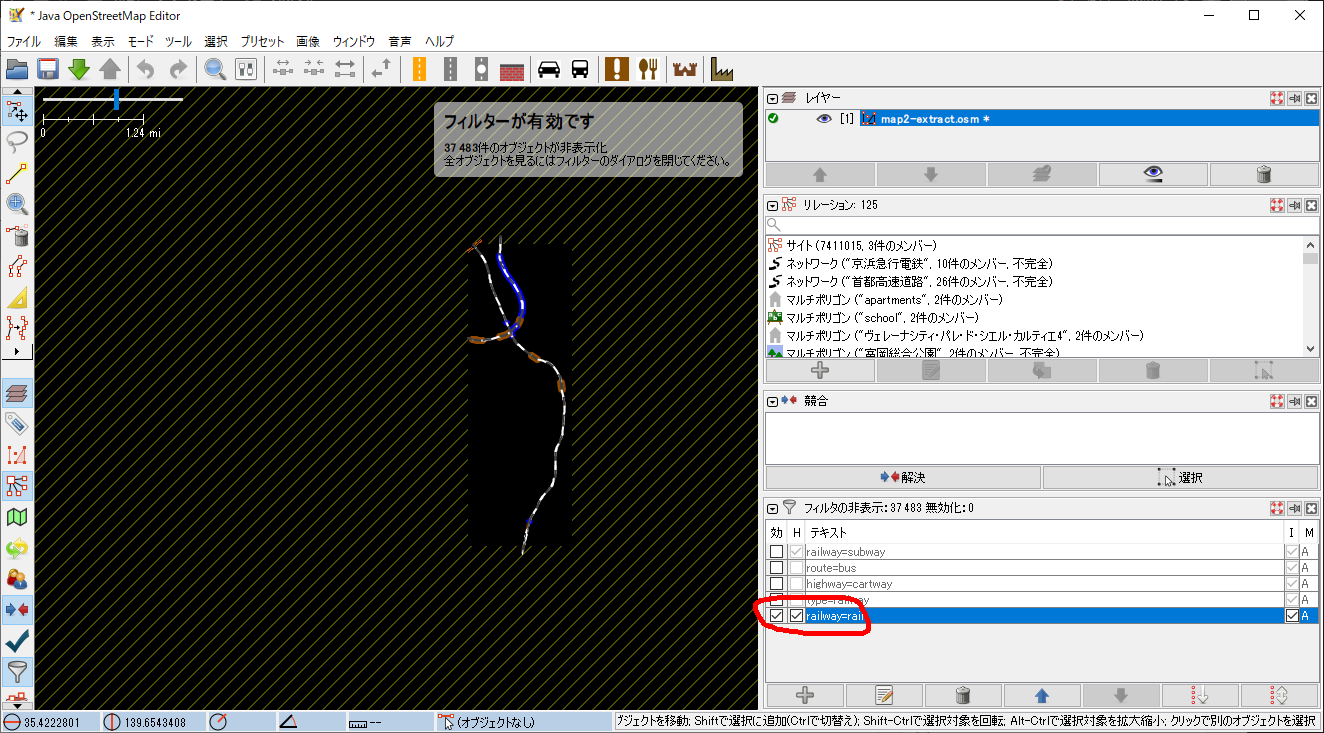

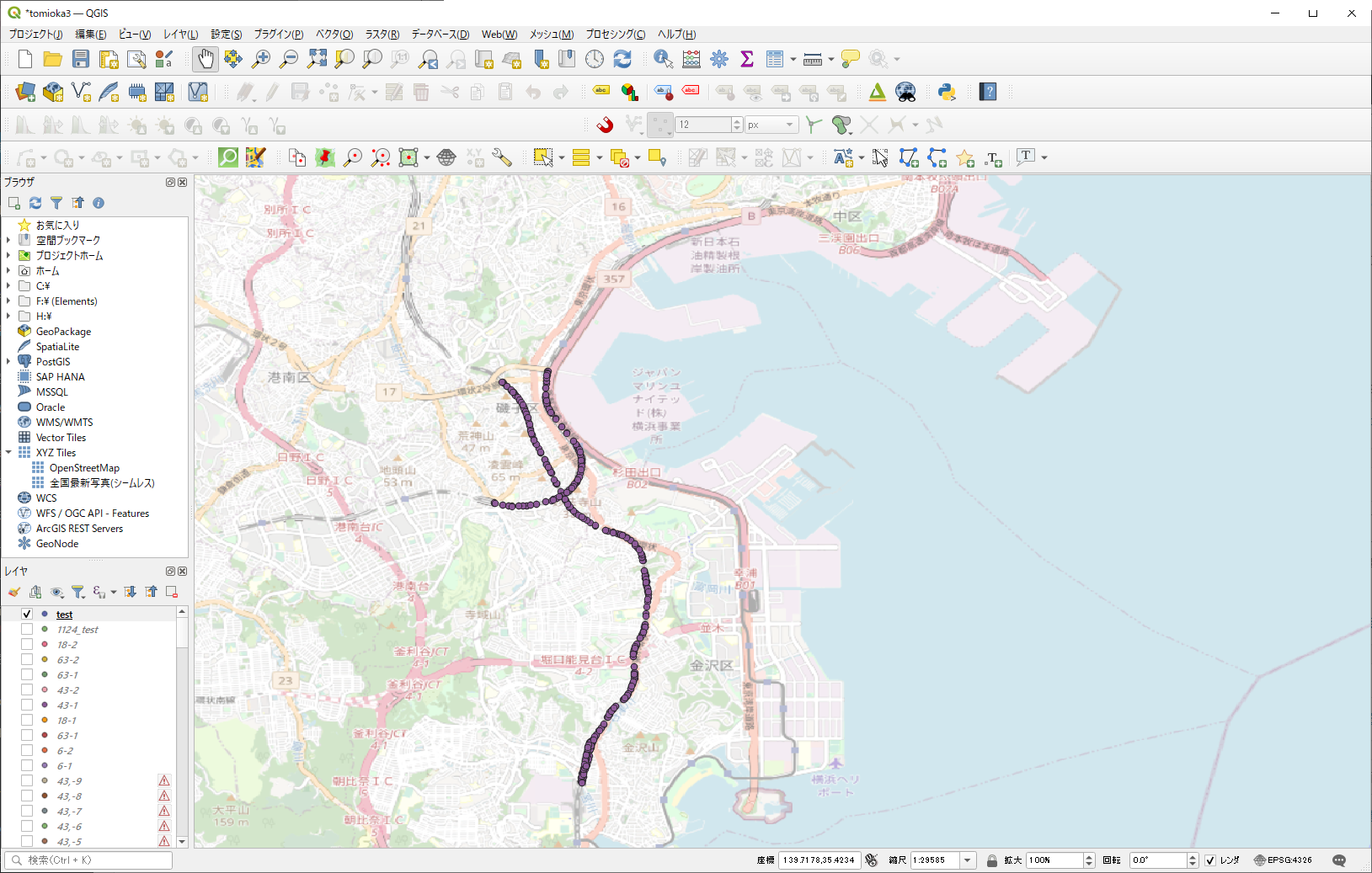

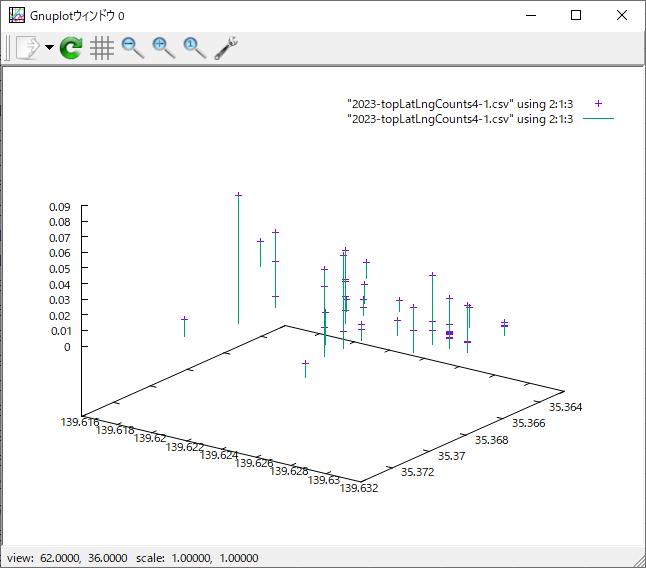

領域の範囲内でのトラッキングデータの様子

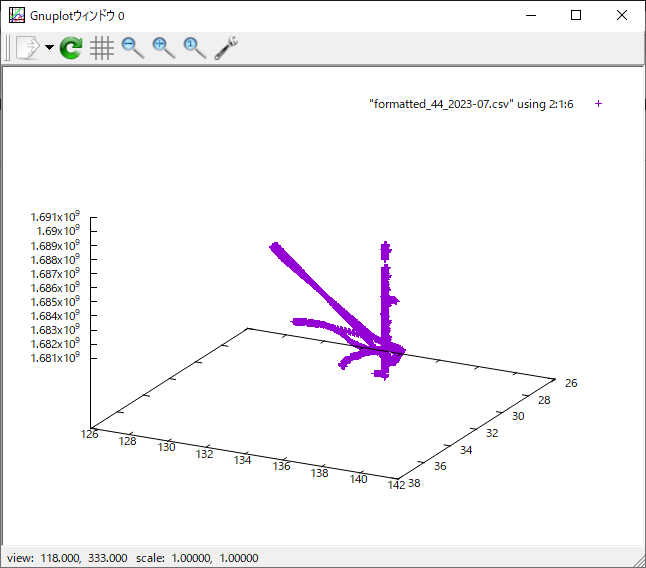

gnuplotでx軸とy軸の範囲を指定解除するには、以下のコマンドを使用する。

gnuplot> set xrange [*:*]

gnuplot> set yrange [*:*]

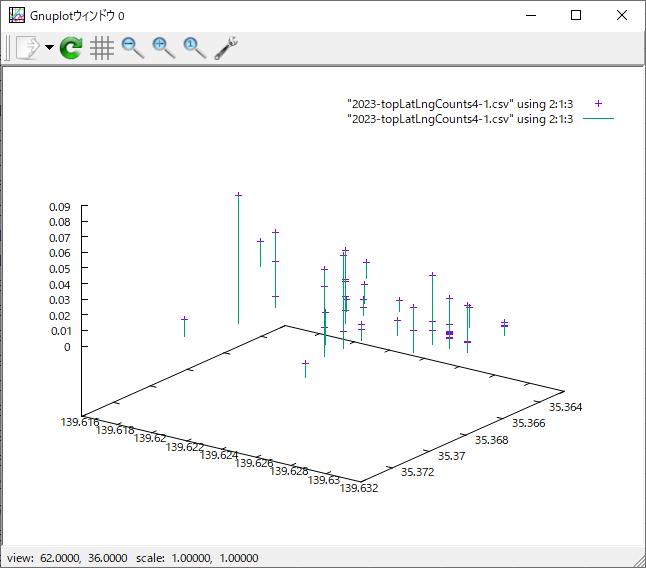

gnuplot> splot "2023-topLatLngCounts4-1.csv" using 2:1:3

gnuplot> set yrange [35.3737000:35.3627000] ← 軸の大小を引っくり返す

gnuplot> splot "2023-topLatLngCounts4-1.csv" using 2:1:3 ← 点を表示

gnuplot> replot "2023-topLatLngCounts4-1.csv" using 2:1:3 with impulses ← 縦軸表示

ちなみに、文字列が入っているcsvだと表示されないことが多いようだ。