私が持っていた自前のノートPCは、スペックが時代遅れになり、または、OSが古くなって、すっかり使いものにならなくなりました。

My laptop is useless because the specs or the operating system are outdated.

そういう訳で、娘の使っていたマシンのお古を、回して貰っている状態です。

That's why I use a second-hand machine that my daughter used to use.

私の場合、ノートPCは単なる事務処理ではなく、プログラミングやネットワーク通信のテストにも使うことが多いのですが、これがやりにくくて仕方がありません。

In my case, I use the laptop for paperwork programming and testing network communications, which is problematic.

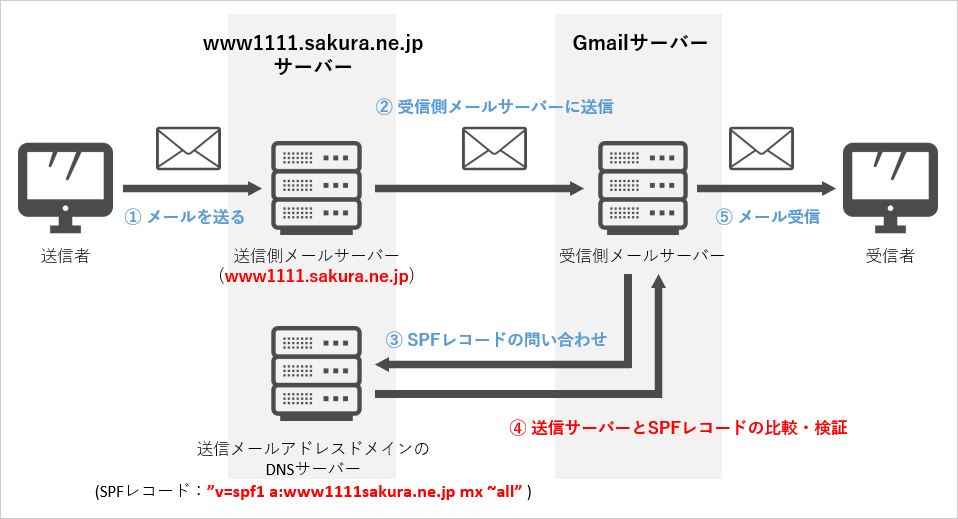

例えば、Windows10では、セイキュリティ対策として、デフォルトでpingに反応しないし、特定ポート以外では通信ができないようになっています。

For example, Windows 10, as a security measure, does not respond to ping by default and does not allow communication except on specific ports.

このセキュリティを解除するには、解除用のポリシーを自分で作って設定しなければなりません。

To remove this security, you have to create and set up a policy for removal.

―― 「セキュリティの設定を解除する」というのも変な話だなぁ

"Unlocking security settings" sounds odd."

とも思うのですが、多くのPCの利用者は、セキュリティ対策の方法が分からないのですから、これは仕方がないのかもしれません。

However, this may not be an option, as many PC users do not know how to take security measures.

というか、ランサムウェアが蔓延っている最中、この対応は、当然と言えましょう。

Or, amid the ransomware epidemic, this response is not surprising.

PCのIPアドレスやポートをオープンして、自作のプログラムを動かさなければならない人間は、世界で、1%、いや、0.01%以下くらいしかいないんじゃないか、と思います。

Only about 1%, or maybe less than 0.01%, of people worldwide have to open a PC's IP address or port to run their programs.

-----

娘のお下がりのPCは、当然、メモリもディスクもショボいので、私の使用に耐えるレベルに各種の改造を試みました。

My daughter's hand-me-down PC naturally had shabby memory and disk, so I attempted various modifications to bring it up to a level suitable for my use.

500GBのSSDを増設するところまでは、サクっと終わったのですが、メモリ増設が上手くいきませんでした。

Adding a 500GB SSD was quick and easy, but the memory expansion failed.

WebやYoutubeを参考にしながら、メモリの製品番号をメモ書きして、

Make a note of the memory product number, referring to the web and YouTube,

Amazonに

To the Amazon, I

32GBのメモリを注文し、動作しないことを確認して、返品し、

ordered 32 GB memory, found it did not work, returned it, and,

16GBのメモリを注文し、動作しないことを確認して、返品し、

ordered 16 GB memory, found it did not work, returned it, and,

8GBのメモリを注文し、動作しないことを確認して、返品し、

ordered 8 GB memory, found it did not work, returned it, and,

4GBのメモリを注文し、動作しないことを確認して、返品し、

ordered 4 GB memory, found it did not work, returned it, and,

で、まあ、最終的にメモリ増設を諦めました。

And, well, I finally gave up on memory expansion.

増設メモリが動作しないメモリスロットなぞ、最初から付いていなければよかったのに、Amazonには、毎日、注文→納品→返品を、4回も繰り返してしまいました。

I wish for a memory slot that didn't work for additional memory, but I had to repeat the order, delivery, and return process to Amazon four times daily.

毎日、返品を受け取りにくる配送会社の人は、3日目には嫌な顔をしていました。仕方ないですよね。

Every day, the delivery company's people who came to pick up the returns were not happy on the third day. It can't be helped.

Amazonは、動作しない製品は、文句を言わずに返信に応じてくれるので、大変助かっています。

Amazon has been beneficial in responding to products that do not work without complaint.

-----

当初、メモリ32GBを搭載して、数時間が必要となるシミュレーションの実施マシンの1つとて動かすことを期待していたのですが、その野望は潰えました。

Initially, we had hoped to run it with 32 GB of memory as one of the machines to run simulations that would require several hours, but that ambition was crushed.

まあ、お下りのノートPCで、何を図々しいことを考えているんだ、とも思います。

Well, I also think what I am thinking of being so bold with the given laptop.

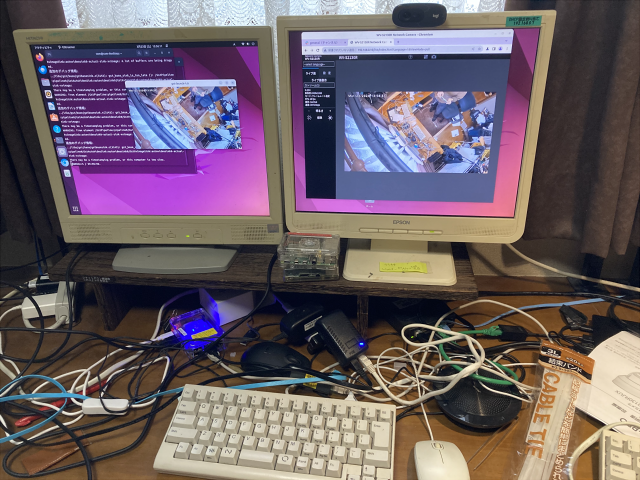

そういうわけで、4GBの標準メモリに500GBのSSDというバランスの悪いこのマシンは、現在大学の講義で使うPCとして、また、研究用のデータベースや資料のバックアップマシンとして使っています。

So this unbalanced machine, with 4GB of standard memory and a 500GB SSD, is currently used as a PC for university lectures and as a backup machine for research databases and documents.

研究用のプログラムやデータは、3つのマシンにばら撒いて、かつ、稼動状態になるようにしています。

Programs and data for research are spread across three machines and kept in working order.

なぜなら、経験的に、データを逃がしただけでは、リストアに膨大な時間がかかりますし、そもそも、そのリストアに成功する保証もないのです。

Because, empirically, just missing data takes considerable time to restore, there is no guarantee that the restore will succeed.

「バックアップ」では足りません。「クローンを作成してオンラインの状態にしておく」というところまでやっておいて、ようやく安心ができます。

'Backup' is not enough. I need to go as far as "cloning and keeping it online" to have peace of mind finally.

-----

私、ウィルスの原理はなんとなく分かっているのですが、やはり私は自分でランサムウェアを作ってみたいです。

I understand the principles of viruses but would like to make my own Ransomware.

私、自作しないと、理解できないたちない性格です(以前、OSSを使ってビットコインも自作したことがあります(命名:エバコイン))。

I can't understand it unless I make it myself (I've also made Bitcoin myself before using OSS (named Evacoin)).

ビットコインの運命 ~異常な価値上昇を求められる“半減期”https://t.co/mzKoPCKEFN pic.twitter.com/Nb2ZZKi6dQ

— EE Times Japan編集部 (@eetimes_jp) November 27, 2020

ランサムウェアを含めて、あらゆるセキュリティ対応には「完璧」はありません。

There is no 'perfect' security response, including Ransomware.

人間の世界のウィルスも、コンピュータの世界のウィルスも、基本は、規則正しい生活(運用)と、予防(セキュリティ対応)しか手はありませんが ―― それでもやられる時にはやられます。これは確率の問題です。

For both viruses in the human world and computer world, the only basic measures are regular life (operation) and prevention (security measures) - but even so, sometimes you will still get hit. This is a matter of probability.

正体の分からないものは怖いものです。

We are afraid of unidentifiable things.

ですので、私は、コンピュータウィルスも、ビットコインも、ニューラルネットワークも、簡易なものであれば自作して試し、

So, I have created and tried my computer viruses, Bitcoin, and neural networks; if they are simple enough,

生成AIも、インフルエンザも、新型コロナウィルスも、自分にできる上限まで勉強し、専門家に教えてもらい、自分なりに理解したと自負しております。

I am proud to say that I have studied both generated AI, influenza, and the new coronavirus to the maximum limit I can and asked experts to understand them in my own way.

こういうものは、「怖い」けど、自分で対応策がイメージできる分だけ、怖さは減ります。

These things are 'scary,' but the more you can imagine how to deal with them, the less scary they are.

そういう意味で、やはり『ランサムウェアも、自作して、理解したい』です。

In that sense, it is still 'ransomware, too, I want to create and understand on my own'.

-----

それ以外の方法として、すべてのPC(ノートPCを含み)が、常にクローンによるホットスタンバイの二重系システムとして販売するとか ―― あ、だめだ。

Otherwise, all PCs (including laptops) could be sold as a dual system with a hot standby system with clones at all times -- oh, no.

ランサムウェアを、遅発起動型(1週間とか1ヶ月後の潜伏期間)にすれば、両系とも感染することになるから、意味ない。

If the Ransomware is a delayed activation type (incubation period of a week or a month later), both systems will be infected, which makes no sense.

ランサムウェアの恐怖に怯えずに生きていく方法は、現時点では、『コンピュータシステムを一切使わない』しかないです。

The only way to live without fear of Ransomware is to 'not use any computer systems'.