「『誰でもいいから殺したい』という動機を語る犯人に対して憎悪を感じるより、最近は、『そう考える奴に自分が殺されるかもしれない』というリスクと恐怖のほうが勝るようになってきました。

Rather than feeling hatred toward those who say, “I want to kill anyone,” I’ve recently come to feel more fear and anxiety about the risk of being killed by such a person myself.

南海トラフ地震や北朝鮮の核ミサイル攻撃の方が、まだマシです。

The Nankai Trough earthquake or a North Korean nuclear missile attack seems preferable in comparison.

対策と予防があり、たとえ絶望的に低い確率でも、何らかの対応策を講じる余地があるからです。

At least those threats allow for preparation and prevention, however slim the odds of survival may be.

しかし、「誰でもいいから殺したい」という動機に対しては、対策も予防も、そして合理的な回避手段すらありません。

But against the motive of “I want to kill anyone,” there are no countermeasures, no prevention, not even a rational means of avoidance.

そんなとき、ふと疑問が湧きました――『「誰でもいいから殺したい」と言っている者は、本当に無作為にターゲットを選んでいるのか?』

Then a question suddenly came to mind—“Are these people choosing their targets randomly?”

-----

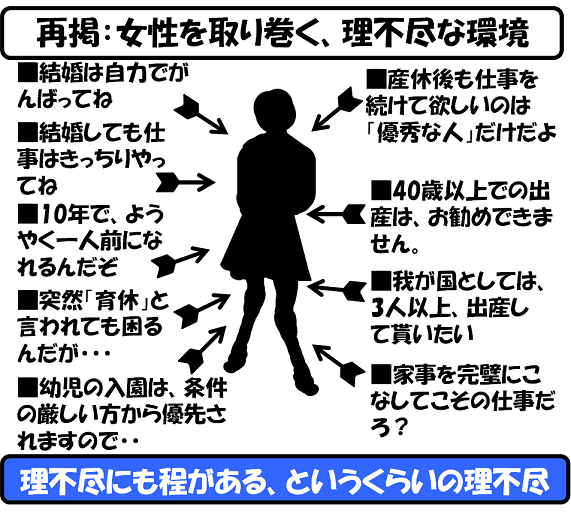

私がニュースなどで見聞きするかぎり、被害者には明らかな属性の偏りがあるように思えました。

From what I’ve seen and heard in the news, there seems to be a clear bias in the attributes of the victims.

特に、女性・高齢者・子どもといった、身体的に弱く反撃しづらい人々が多い印象です。

Especially women, the elderly, and children—those physically weaker and less able to fight back—seem to be common targets.

調べてみたところ、それは事実でした。以下の資料が根拠です。

Upon researching further, I found that this was indeed true. The sources are as follows:

(*1) 法務省『無差別殺傷事犯の実態』報告書(2013年)

(*1) Ministry of Justice, “Actual Conditions of Indiscriminate Killing Incidents” (2013)

(*2) 越智啓太・中村有紀子『大量殺傷犯人の属性と犯行パターン(2)』

(*2) Keita Ochi & Yukiko Nakamura, “Attributes and Behavioral Patterns of Mass Killers (2)”

ひとことで言えば、「誰でもいいから殺したい」という者は、その言葉どおりの行動をとっていない、ということです。

In short, those who say “I want to kill anyone” don’t act according to their own words.

無差別を装いながら、実際には「殺しやすい相手」を選んでいる。

While claiming indiscriminacy, they are selecting those who are easy to kill.

理不尽な動機そのものも許しがたいですが、それ以上に、“誰でも”という仮面をかぶって、

The irrational motive itself is unforgivable, but even worse is hiding behind the mask of “anyone.”

明らかに女性や子ども、高齢者といった、反撃できない存在に摩り替えている点に、最大級の卑劣さと卑怯さを感じます。

and replacing it with clearly defenseless targets like women, children, and the elderly—that’s where I feel the utmost cowardice and vileness.

---

最近の私は、宅配便や郵便を受け取る際、ドアを開けるときに自然と身構えてしまいます。

Lately, I find myself instinctively bracing whenever I open the door to receive packages or mail.

「もし相手が何か仕掛けてきたら、その瞬間に顔面に一撃を入れる」という意識を持って、

With the mindset, “If they try anything, I’ll strike their face immediately,”

もう一方の手は玄関の傘立てに置いてある金属バットに伸ばせるよう準備しています。

My other hand is always ready to reach for the metal bat in the umbrella stand by the door.

「どんな相手でも、ただでは殺されない」という意志をもってドアを開けているのです。

I open the door with the resolve that, no matter who it is, I won’t go down without a fight.

実際、玄関の鍵をかけ忘れたことで侵入され、殺害される事件は後を絶ちません。

There is no shortage of cases where people are killed after someone breaks in through an unlocked door.

鍵をかけ忘れるというのは、もはや“殺される準備”をしているようなものです。

Forgetting to lock the door is, at this point, practically the same as preparing to be murdered.

もちろん、こうした社会状況を嘆いても始まりません。

Of course, lamenting such a society doesn’t solve anything.

問題は、そういう社会になってしまったという事実と、

The real issue is that this is the kind of society we now live in,

そして、「誰でもいいから殺したい」と言いながら、その実“殺しやすい誰か”を選んでいる人間が、実際に存在しているという現実です。

And that people who say “I want to kill anyone” are choosing easy targets, and those people exist.

そのような人間の数は問題ではありません。

The number of such individuals is not the problem.

問題は、その存在が確実にあるということ、そしてこれからもなくならないということです。

The problem is that they undoubtedly exist—and will continue to exist.

---

結局のところ、社会の病理だの、加害者の孤立だの、制度的不備だのと語ったところで、私が死んでしまえば終わりです。

In the end, whether we talk about social pathology, the perpetrator’s isolation, or systemic failures, if I die, none of it matters to me.

立派な社会分析も、見事な制度批判も、棺桶の中からでは発信できません。

Brilliant social analysis and sharp institutional critique can’t be broadcast inside a coffin.

だから私は今日も、生協の配達員にも構え、郵便局員にも身構え、宅配業者の足音にも神経を尖らせて生きています。

That’s why even today, I remain alert with delivery people, brace for the postal worker, and stay sharp at the sound of courier footsteps.

傘立ての金属バットは、私なりの“社会参加”の形です。

The metal bat in my umbrella stand is my form of “social engagement.”

社会がどうなろうが知ったことではありません。

I couldn’t care less what happens to society.

この社会が腐っていようが、壊れていようが、治そうが、

Whether society is rotting, broken, or on the mend,

私は今日もちゃんと鍵をかけて、金属バットの位置を確認してから寝ます。

I’ll still lock the door and check the position of my bat before going to bed tonight.

まあ、それでも『誰でもいいから』の中に、私が入るようなことがあれば ――

Still, if I ever end up being included among the “anyone” someone wants to kill—

どんな低い可能性であっても、かならず反撃と報復は行う、ということだけは誓っています。

I swear that no matter the chance's slim, I will strike back and take revenge.