Pythonを使った因子分析のコード を そのまま使わせて頂いています。

【Pythonで行う】因子分析

# ebata@DESKTOP-P6KREM0:/mnt/c/Users/ebata/go-efa$ python3 main3.py

# ライブラリのインポート

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import japanize_matplotlib

from factor_analyzer import FactorAnalyzer

# データの読み込み

df_workers = pd.read_csv("sample_factor.csv")

print(df_workers)

# 変数の標準化

df_workers_std = df_workers.apply(lambda x: (x-x.mean())/x.std(), axis=0)

# 固有値を求める

ei = np.linalg.eigvals(df_workers.corr())

print("固有値", ei)

# 因子分析の実行

fa = FactorAnalyzer(n_factors=2, rotation="promax")

fa.fit(df_workers_std)

# 因子負荷量,共通性

loadings_df = pd.DataFrame(fa.loadings_, columns=["第1因子", "第2因子"])

loadings_df.index = df_workers.columns

loadings_df["共通性"] = fa.get_communalities()

print(loadings_df)

# 因子負荷量の二乗和,寄与率,累積寄与率

var = fa.get_factor_variance()

df_var = pd.DataFrame(list(zip(var[0], var[1], var[2])),

index=["第1因子", "第2因子"],

columns=["因子負荷量の二乗和", "寄与率", "累積寄与率"])

print(df_var.T)

# バイプロットの作図

score = fa.transform(df_workers_std)

coeff = fa.loadings_.T

fa1 = 0

fa2 = 1

labels = df_workers.columns

annotations = df_workers.index

xs = score[:, fa1]

ys = score[:, fa2]

n = score.shape[1]

scalex = 1.0 / (xs.max() - xs.min())

scaley = 1.0 / (ys.max() - ys.min())

X = xs * scalex

Y = ys * scaley

for i, label in enumerate(annotations):

plt.annotate(label, (X[i], Y[i]))

for j in range(coeff.shape[1]):

plt.arrow(0, 0, coeff[fa1, j], coeff[fa2, j], color='r', alpha=0.5,

head_width=0.03, head_length=0.015)

plt.text(coeff[fa1, j] * 1.15, coeff[fa2, j] * 1.15, labels[j], color='r',

ha='center', va='center')

plt.xlim(-1, 1)

plt.ylim(-1, 1)

plt.xlabel("第1因子")

plt.ylabel("第2因子")

plt.grid()

plt.show()

Pythonを使ったGAのコード を そのまま使わせて頂いています。

【python】遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm)を実装してみる

遺伝配列を0/1を、便宜的に0~4にして動くよう、一部改造させて頂いております。

# ebata@DESKTOP-P6KREM0:/mnt/c/Users/ebata/go-efa$ python3 ga.py

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

class Individual:

'''各個体のクラス

args: 個体の持つ遺伝子情報(np.array)'''

def __init__(self, genom):

self.genom = genom

self.fitness = 0 # 個体の適応度(set_fitness関数で設定)

self.set_fitness()

def set_fitness(self):

'''個体に対する目的関数(OneMax)の値をself.fitnessに代入'''

self.fitness = self.genom.sum()

def get_fitness(self):

'''self.fitnessを出力'''

return self.fitness

def mutate(self):

'''遺伝子の突然変異'''

tmp = self.genom.copy()

i = np.random.randint(0, len(self.genom) - 1)

# tmp[i] = float(not self.genom[i])

tmp[i] = np.random.randint(0, 5) # 江端修正

self.genom = tmp

self.set_fitness()

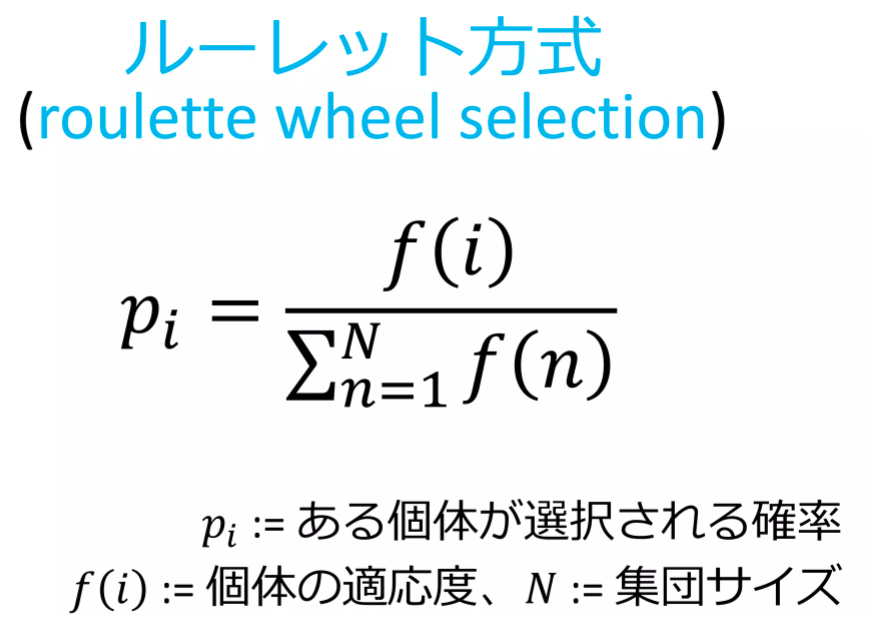

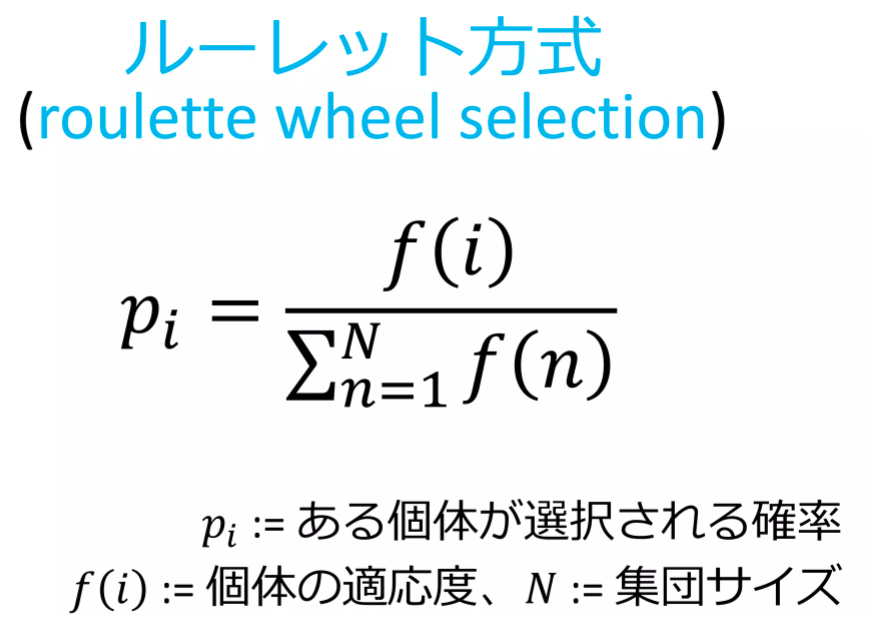

def select_roulette(generation):

'''選択の関数(ルーレット方式)'''

selected = []

weights = [ind.get_fitness() for ind in generation]

norm_weights = [ind.get_fitness() / sum(weights) for ind in generation]

selected = np.random.choice(generation, size=len(generation), p=norm_weights)

return selected

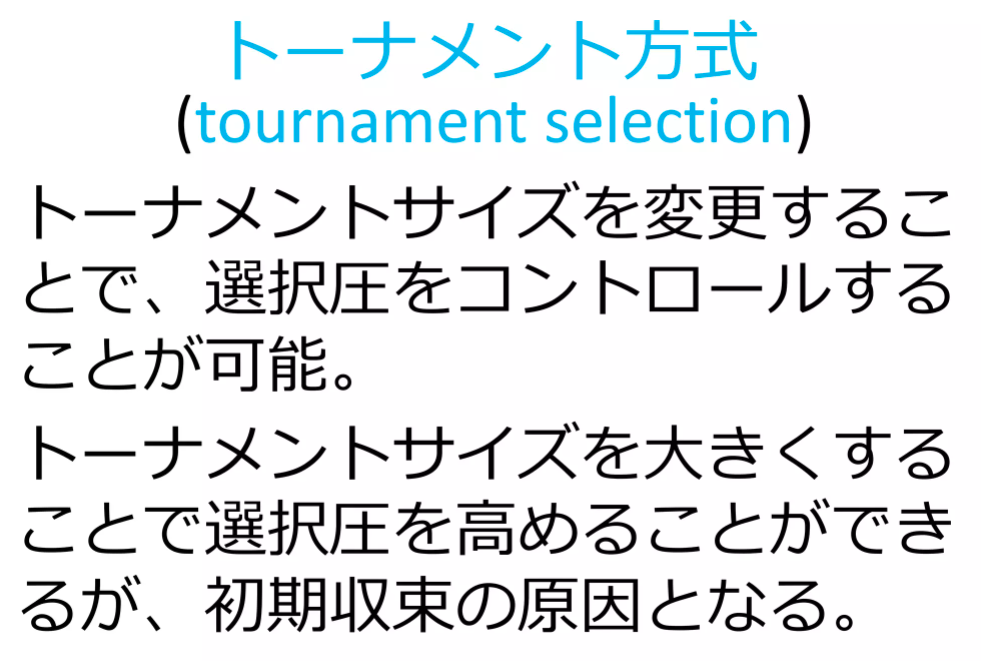

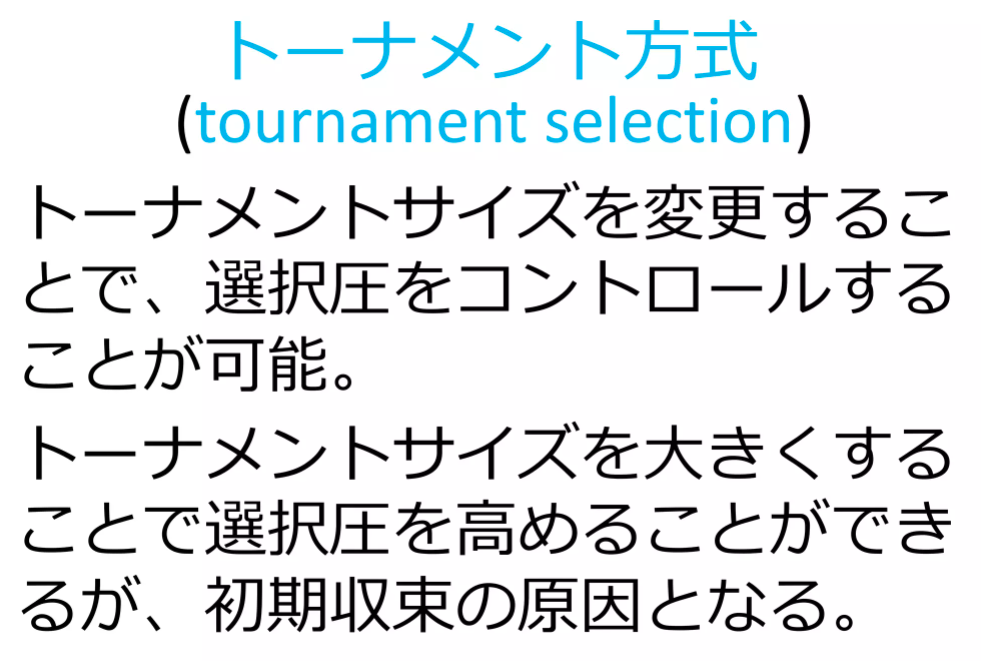

def select_tournament(generation):

'''選択の関数(トーナメント方式)'''

selected = []

for i in range(len(generation)):

tournament = np.random.choice(generation, 3, replace=False)

max_genom = max(tournament, key=Individual.get_fitness).genom.copy()

selected.append(Individual(max_genom))

return selected

def crossover(selected):

'''交叉の関数'''

children = []

if POPURATIONS % 2:

selected.append(selected[0])

for child1, child2 in zip(selected[::2], selected[1::2]):

if np.random.rand() < CROSSOVER_PB:

child1, child2 = cross_two_point_copy(child1, child2)

children.append(child1)

children.append(child2)

children = children[:POPURATIONS]

return children

def cross_two_point_copy(child1, child2):

'''二点交叉'''

size = len(child1.genom)

tmp1 = child1.genom.copy()

tmp2 = child2.genom.copy()

cxpoint1 = np.random.randint(1, size)

cxpoint2 = np.random.randint(1, size - 1)

if cxpoint2 >= cxpoint1:

cxpoint2 += 1

else:

cxpoint1, cxpoint2 = cxpoint2, cxpoint1

tmp1[cxpoint1:cxpoint2], tmp2[cxpoint1:cxpoint2] = tmp2[cxpoint1:cxpoint2].copy(), tmp1[cxpoint1:cxpoint2].copy()

new_child1 = Individual(tmp1)

new_child2 = Individual(tmp2)

return new_child1, new_child2

def mutate(children):

for child in children:

if np.random.rand() < MUTATION_PB:

child.mutate()

return children

def create_generation(POPURATIONS, GENOMS):

'''初期世代の作成

return: 個体クラスのリスト'''

generation = []

for i in range(POPURATIONS):

# individual = Individual(np.random.randint(0, 2, GENOMS))

individual = Individual(np.random.randint(0, 5, GENOMS))

generation.append(individual)

return generation

def ga_solve(generation):

'''遺伝的アルゴリズムのソルバー

return: 最終世代の最高適応値の個体、最低適応値の個体'''

best = []

worst = []

# --- Generation loop

print('Generation loop start.')

for i in range(GENERATIONS):

# --- Step1. Print fitness in the generation

best_ind = max(generation, key=Individual.get_fitness)

best.append(best_ind.fitness)

worst_ind = min(generation, key=Individual.get_fitness)

worst.append(worst_ind.fitness)

print("Generation: " + str(i) \

+ ": Best fitness: " + str(best_ind.fitness) \

+ ". Worst fitness: " + str(worst_ind.fitness))

# --- Step2. Selection (Roulette)

# selected = select_roulette(generation)

selected = select_tournament(generation)

# --- Step3. Crossover (two_point_copy)

children = crossover(selected)

# --- Step4. Mutation

generation = mutate(children)

print("Generation loop ended. The best individual: ")

print(best_ind.genom)

return best, worst

np.random.seed(seed=65)

# param

POPURATIONS = 100

# GENOMS = 50 # 江端修正

GENOMS = 160

GENERATIONS = 1000

CROSSOVER_PB = 0.8

MUTATION_PB = 0.1

# create first genetarion

generation = create_generation(POPURATIONS, GENOMS)

# solve

best, worst = ga_solve(generation)

# plot

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(best, label='max')

ax.plot(worst, label='min')

ax.axhline(y=GENOMS, color='black', linestyle=':', label='true')

ax.set_xlim([0, GENERATIONS - 1])

#ax.set_ylim([0, GENOMS * 1.1])

ax.set_ylim([0, GENOMS * 2.2])

ax.legend(loc='best')

ax.set_xlabel('Generations')

ax.set_ylabel('Fitness')

ax.set_title('Tournament Select')

plt.show()

明日は、この2つをマージして、目的のプログラムを完成させます。

以下のプログラムは、20個のデータを使って因子分析を行い、その分析因子分析を同じ結果を生み出す200個のダミーデータを作成します。

アルゴリズムの説明は省略します(が、私は分かっています)。

まず、データ(sample_factory.csv)

x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8

2,4,4,1,3,2,2,1

5,2,1,3,1,4,2,1

2,3,4,3,4,2,4,5

2,2,2,2,3,2,2,2

5,4,3,4,4,5,4,3

1,4,4,2,4,3,2,3

3,1,1,1,1,2,1,1

5,5,3,5,4,5,3,5

1,3,4,1,3,1,3,1

4,4,3,1,4,4,2,1

3,3,3,2,4,4,4,2

1,2,1,3,1,1,1,1

5,2,3,5,2,5,1,3

4,1,1,3,1,2,2,1

1,1,1,1,2,1,2,1

3,1,2,1,1,3,2,1

1,2,3,5,2,2,2,2

3,1,1,3,2,4,2,1

3,2,3,2,2,2,2,5

1,4,3,1,4,3,5,3

以下、GAのコード

# ebata@DESKTOP-P6KREM0:/mnt/c/Users/ebata/go-efa$ python3 ga-factory2.py

# ライブラリのインポート

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

# import japanize_matplotlibe

from factor_analyzer import FactorAnalyzer

import matplotlib.pyplot as plt

class Individual:

'''各個体のクラス

args: 個体の持つ遺伝子情報(np.array)'''

def __init__(self, genom):

self.genom = genom

self.fitness = 0 # 個体の適応度(set_fitness関数で設定)

self.set_fitness()

def set_fitness(self):

'''個体に対する目的関数(OneMax)の値をself.fitnessに代入'''

# まずgenomを行列にデータに変換する

# self.fitness = self.genom.sum()

# 遺伝子列を行列に変換

arr2d = self.genom.reshape((-1, 8)) # 列が分からない場合は、-1にするとよい

# 各列の平均と標準偏差を計算

mean = np.mean(arr2d, axis=0)

std = np.std(arr2d, axis=0)

# 標準偏差値に変換

standardized_arr2d = (arr2d - mean) / std

# 因子分析の実行

fa_arr2d = FactorAnalyzer(n_factors=2, rotation="promax")

fa_arr2d.fit(standardized_arr2d)

# 因子分析行列の算出

loadings_arr2d = fa_arr2d.loadings_

# 因子分析行列の差分算出

distance2 = euclidean_distance(fa.loadings_, loadings_arr2d)

# print(distance2)

# とりあえず評価関数をこの辺から始めてみる

self.fitness = 1 / distance2

def get_fitness(self):

'''self.fitnessを出力'''

return self.fitness

def mutate(self):

'''遺伝子の突然変異'''

tmp = self.genom.copy()

i = np.random.randint(0, len(self.genom) - 1)

# tmp[i] = float(not self.genom[i])

tmp[i] = np.random.randint(1, 6) # 江端修正

self.genom = tmp

self.set_fitness()

def euclidean_distance(matrix_a, matrix_b):

# 行列Aと行列Bの要素ごとの差を計算します

diff = matrix_a - matrix_b

# 差の二乗を計算します

squared_diff = np.square(diff)

# 差の二乗の和を計算します

sum_squared_diff = np.sum(squared_diff)

# 和の平方根を計算します

distance = np.sqrt(sum_squared_diff)

return distance

def select_roulette(generation):

'''選択の関数(ルーレット方式)'''

selected = []

weights = [ind.get_fitness() for ind in generation]

norm_weights = [ind.get_fitness() / sum(weights) for ind in generation]

selected = np.random.choice(generation, size=len(generation), p=norm_weights)

return selected

def select_tournament(generation):

'''選択の関数(トーナメント方式)'''

selected = []

for i in range(len(generation)):

tournament = np.random.choice(generation, 3, replace=False)

max_genom = max(tournament, key=Individual.get_fitness).genom.copy()

selected.append(Individual(max_genom))

return selected

def crossover(selected):

'''交叉の関数'''

children = []

if POPURATIONS % 2:

selected.append(selected[0])

for child1, child2 in zip(selected[::2], selected[1::2]):

if np.random.rand() < CROSSOVER_PB:

child1, child2 = cross_two_point_copy(child1, child2)

children.append(child1)

children.append(child2)

children = children[:POPURATIONS]

return children

def cross_two_point_copy(child1, child2):

'''二点交叉'''

size = len(child1.genom)

tmp1 = child1.genom.copy()

tmp2 = child2.genom.copy()

cxpoint1 = np.random.randint(1, size)

cxpoint2 = np.random.randint(1, size - 1)

if cxpoint2 >= cxpoint1:

cxpoint2 += 1

else:

cxpoint1, cxpoint2 = cxpoint2, cxpoint1

tmp1[cxpoint1:cxpoint2], tmp2[cxpoint1:cxpoint2] = tmp2[cxpoint1:cxpoint2].copy(), tmp1[cxpoint1:cxpoint2].copy()

new_child1 = Individual(tmp1)

new_child2 = Individual(tmp2)

return new_child1, new_child2

def mutate(children):

for child in children:

if np.random.rand() < MUTATION_PB:

child.mutate()

return children

def create_generation(POPURATIONS, GENOMS):

'''初期世代の作成

return: 個体クラスのリスト'''

generation = []

for i in range(POPURATIONS): # POPURATIONS = 100

# individual = Individual(np.random.randint(0, 2, GENOMS))

individual = Individual(np.random.randint(1, 6, GENOMS))

generation.append(individual)

return generation

def ga_solve(generation):

'''遺伝的アルゴリズムのソルバー

return: 最終世代の最高適応値の個体、最低適応値の個体'''

best = []

worst = []

# --- Generation loop

print('Generation loop start.')

for i in range(GENERATIONS):

# --- Step1. Print fitness in the generation

best_ind = max(generation, key=Individual.get_fitness)

best.append(best_ind.fitness)

worst_ind = min(generation, key=Individual.get_fitness)

worst.append(worst_ind.fitness)

print("Generation: " + str(i) \

+ ": Best fitness: " + str(best_ind.fitness) \

+ ". Worst fitness: " + str(worst_ind.fitness))

# --- Step2. Selection (Roulette)

# selected = select_roulette(generation)

selected = select_tournament(generation)

# --- Step3. Crossover (two_point_copy)

children = crossover(selected)

# --- Step4. Mutation

generation = mutate(children)

print("Generation loop ended. The best individual: ")

print(best_ind.genom)

return best, worst

np.random.seed(seed=65)

# param

POPURATIONS = 100 # 個体数

# GENOMS = 50 # 江端修正

# GENOMS = 160 # GENの長さ

GENOMS = 1600 # GENの長さ 1つのデータが8個の整数からなるので、合計200個のデ0タとなる

GENERATIONS = 1000

CROSSOVER_PB = 0.8

# MUTATION_PB = 0.1

MUTATION_PB = 0.3 # ミューテーションは大きい方が良いように思える

# ファイルからデータの読み込み

df_workers = pd.read_csv("sample_factor.csv")

print(df_workers)

# 変数の標準化

df_workers_std = df_workers.apply(lambda x: (x-x.mean())/x.std(), axis=0)

print(df_workers_std)

# 固有値を求める(不要と思うけど、残しておく)

ei = np.linalg.eigvals(df_workers.corr())

print(ei)

print("因子分析の実行") # 絶対必要

fa = FactorAnalyzer(n_factors=2, rotation="promax")

fa.fit(df_workers_std)

# print(fa.loadings_) # これが因子分析の行列

# 因子負荷量,共通性(不要と思うけど、残しておく)

loadings_df = pd.DataFrame(fa.loadings_, columns=["第1因子", "第2因子"])

loadings_df.index = df_workers.columns

loadings_df["共通性"] = fa.get_communalities()

# 因子負荷量の二乗和,寄与率,累積寄与率(不要と思うけど、残しておく)

var = fa.get_factor_variance()

df_var = pd.DataFrame(list(zip(var[0], var[1], var[2])),

index=["第1因子", "第2因子"],

columns=["因子負荷量の二乗和", "寄与率", "累積寄与率"])

print(df_var.T)

# create first genetarion

generation = create_generation(POPURATIONS, GENOMS)

# solve

best, worst = ga_solve(generation)

# plot

#fig, ax = plt.subplots()

#ax.plot(best, label='max')

#ax.plot(worst, label='min')

#ax.axhline(y=GENOMS, color='black', linestyle=':', label='true')

#ax.set_xlim([0, GENERATIONS - 1])

#ax.set_ylim([0, GENOMS * 1.1])

#ax.legend(loc='best')

#ax.set_xlabel('Generations')

#ax.set_ylabel('Fitness')

#ax.set_title('Tournament Select')

#plt.show()

ga-factory2.py :200固体 主成分行列からの距離は、distance2(これが一致度) 評価関数は、この逆数を使っているだけ

ga-factory3.py :2000固体

以上