おそらくAmazonで購入できる、日本で(世界でも?)もっとも安価な3Dプリンタの一つを購入しました。

お世話になっている同僚から「迷っているようなら、一番安いものを、とっと買って試した方がいい」と言われたことに因ります。1日の勉強代としてペイするくらいの値段です。

で、まあ、このメモを読んで、購入する人もいると思いますので、最初に申し上げると、「添付マニュアルの記載はゴミです(日本語ページも5Pしかない)ので、これを日本語字幕ONにして、このビデオクリップのまま実施することをお勧めします。

こっち↓が公式ですが、上の方が分かりやすいと思う(日本語字幕をONにすれば)

台座の位置調整が大切で、「A4の紙が入る程度」と説明されていますが、「A4の紙を入れるとちょっと抵抗がある程度の調整する」ほうが良いです。

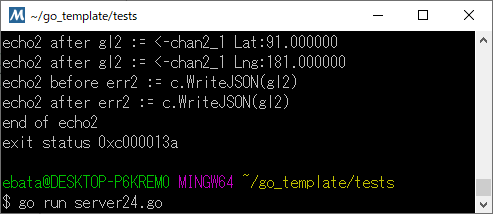

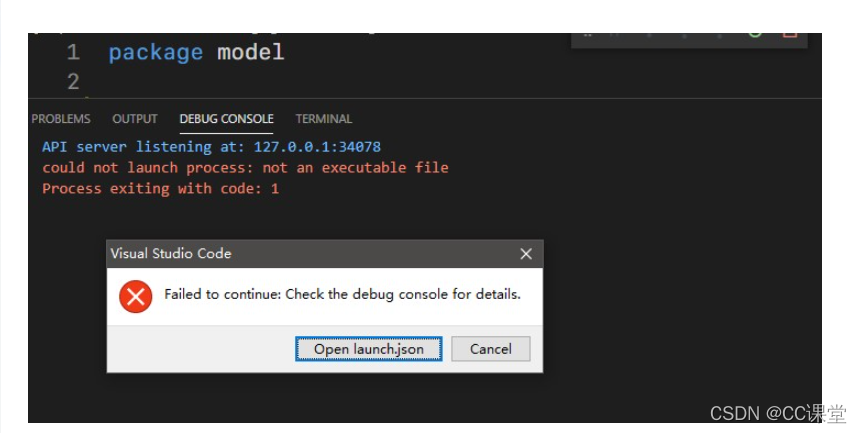

これをいい加減にやると、

になります。

で、この調整の際に、電源外して、台座を動かすのですが、これが「固く」て結構怖いですが、力づくで動かして下さい(電源外していることが重要です)。

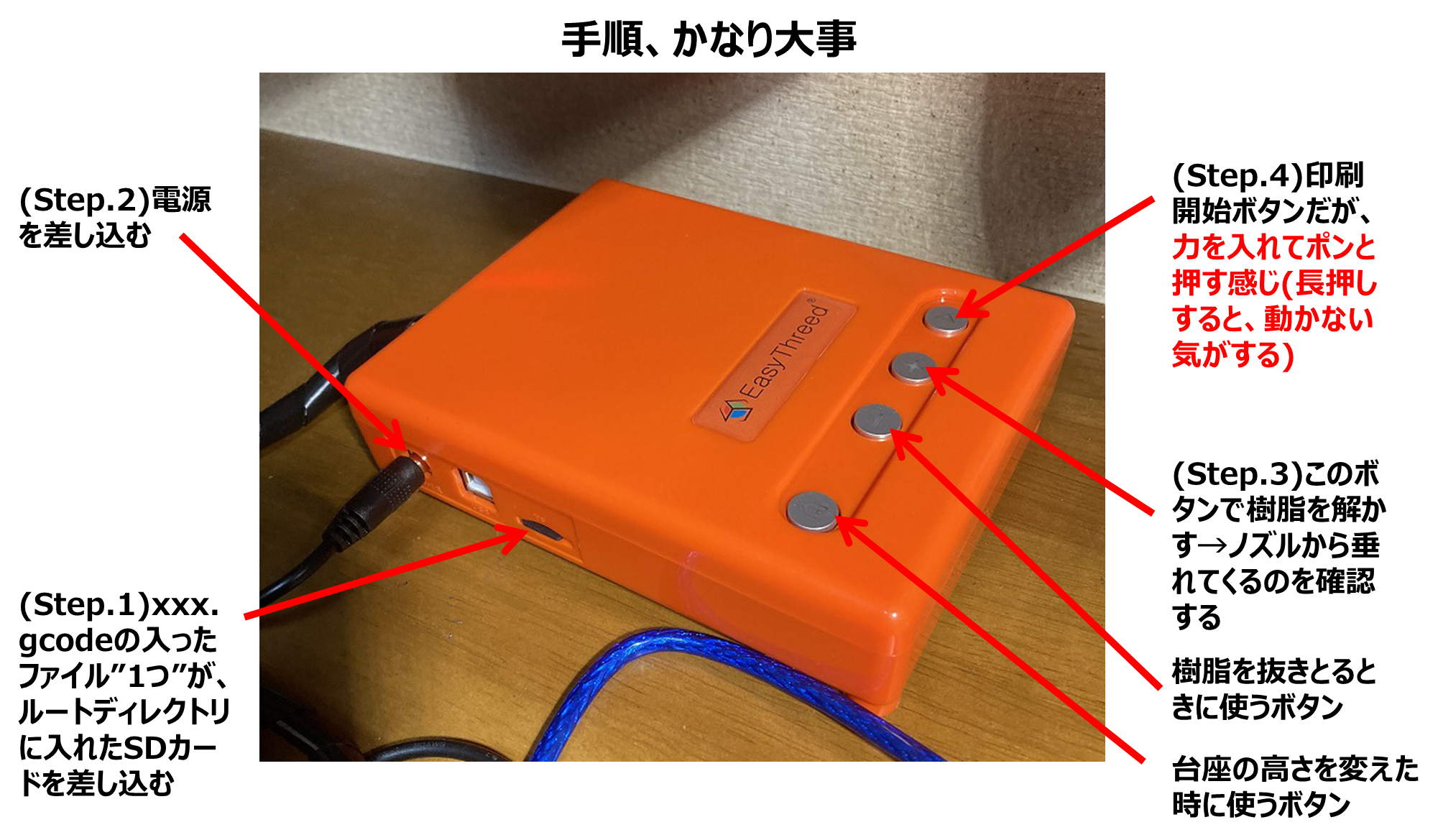

現時点では、パソコンから直接印刷することができなくて(できるのかしれないけど、まだ分からん)、SDカードから読みとらなければなりません。

今日一日で分かったこと

■3Dプリンタの印刷時間が半端なく長い。キーホルダー程度のブツに、約1時間

■この格安プリンタのできあがりは、シャレにならないくらいキレイ

■アームやら台座やらは、ある程度力づくで動かしてもOK(キャリブレーションがずれるということもなさそう)

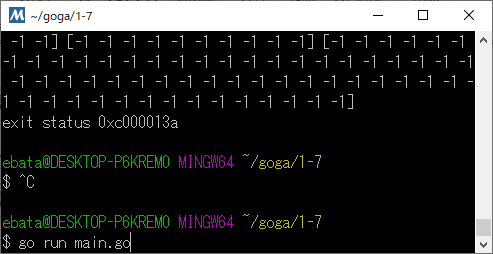

で、今日一日の結果として、経験的に分かったことを、記載しておきます(多分、私だけしか分からん内容)。

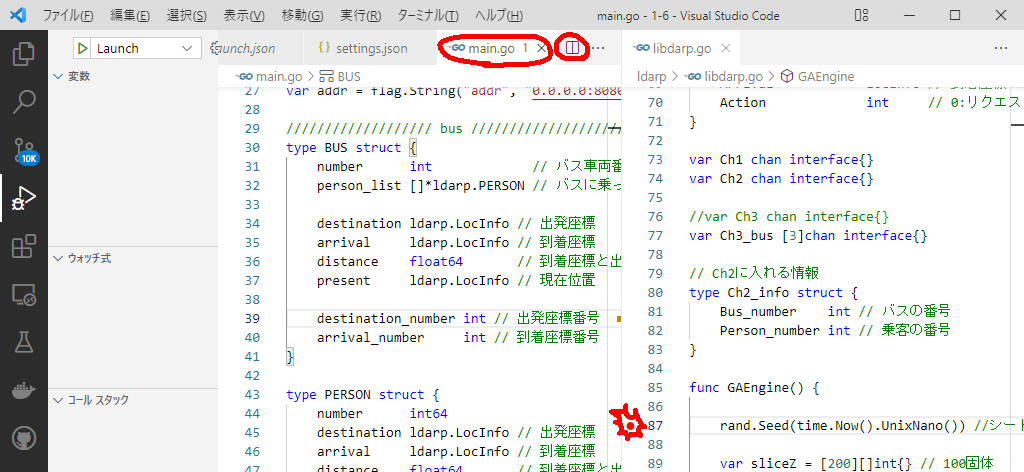

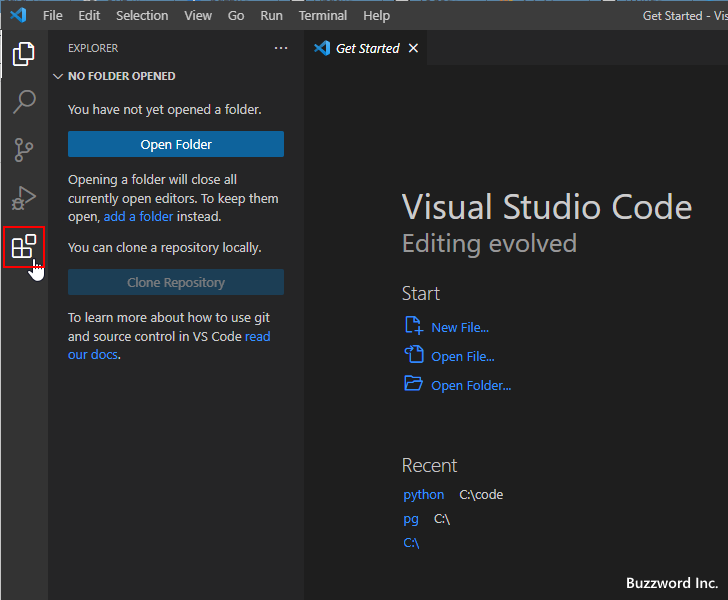

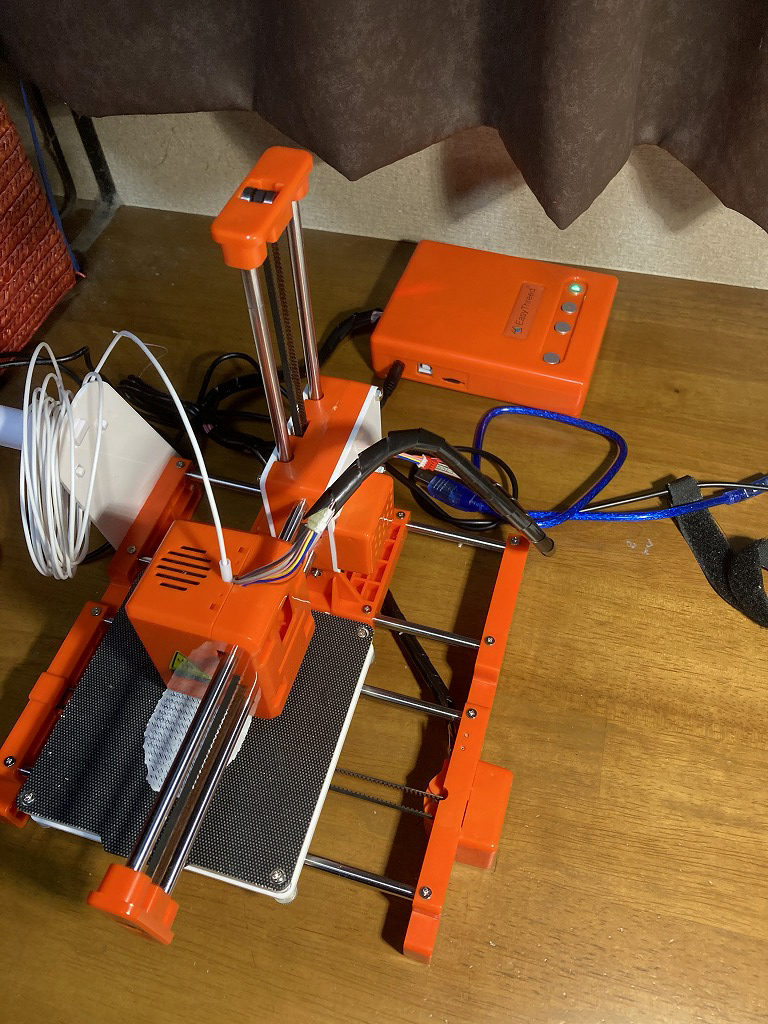

これが、印刷中の外観。

で、大切なのが「操作の順番(手順)」

SDカードしか使えないのであれば、『このUSBケーブルは一体何の為にあるんだろう? 』と思っていますが、今日は、この辺で切り上げたいと思います。

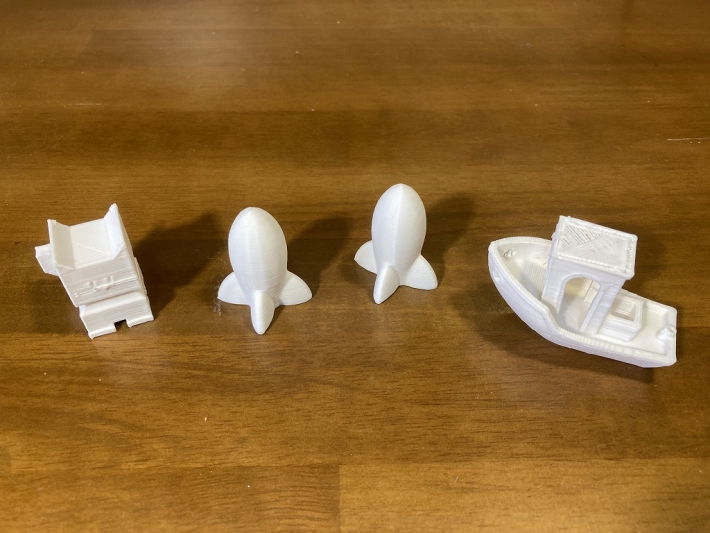

で、今日の成果(失敗も多かったですが)です。右の舟を作っている途中で、添付した溶剤(フェラメント)が無くなりました。