0.追記(江端が、今、必要な情報をトップに)

### STLって面倒(strcpyでええやん)

// added by Ebata 2021/01/04

#include "simple_udp.h"

// Ebata added simple_udp 2021/01/05

simple_udp udp0("192.168.0.8",12345);

// added by Ebata 2021/01/04

std::cout << "Ebata:User: " << user.id() << "," << user.current_xy().x() << "," << user.current_xy().y() << std::endl;

std::stringstream ss;

ss << "Ebata:User: " << user.id() << "," << user.current_xy().x() << "," << user.current_xy().y() << std::endl;

// simple_udp udp0("192.168.0.8",12345);

udp0.udp_send("hello!\n");

//udp0.udp_send(ss); エラー

//udp0.udp_send(ss.c_str()); エラー

udp0.udp_send(ss.str());

1.背景

LinuxのDockerコンテナの中から、一方的に、ホストOSにデータを放り投げる為のUDPプログラムです。

1行程度のデータをコンテナの外に出したいだけなのに、なかなか、良い方法が見つからず、結局UDP socketを使ってしまいました(websocket用にサーバを作るのも大袈裟で面倒でした(3~4行程度で記述したかった))。

ちなみに、UDPは、相手がいようがいまいが、一方的に送信し、一方的に受信待ちができる、とても便利な通信方式です。当然、送達保証はありません。

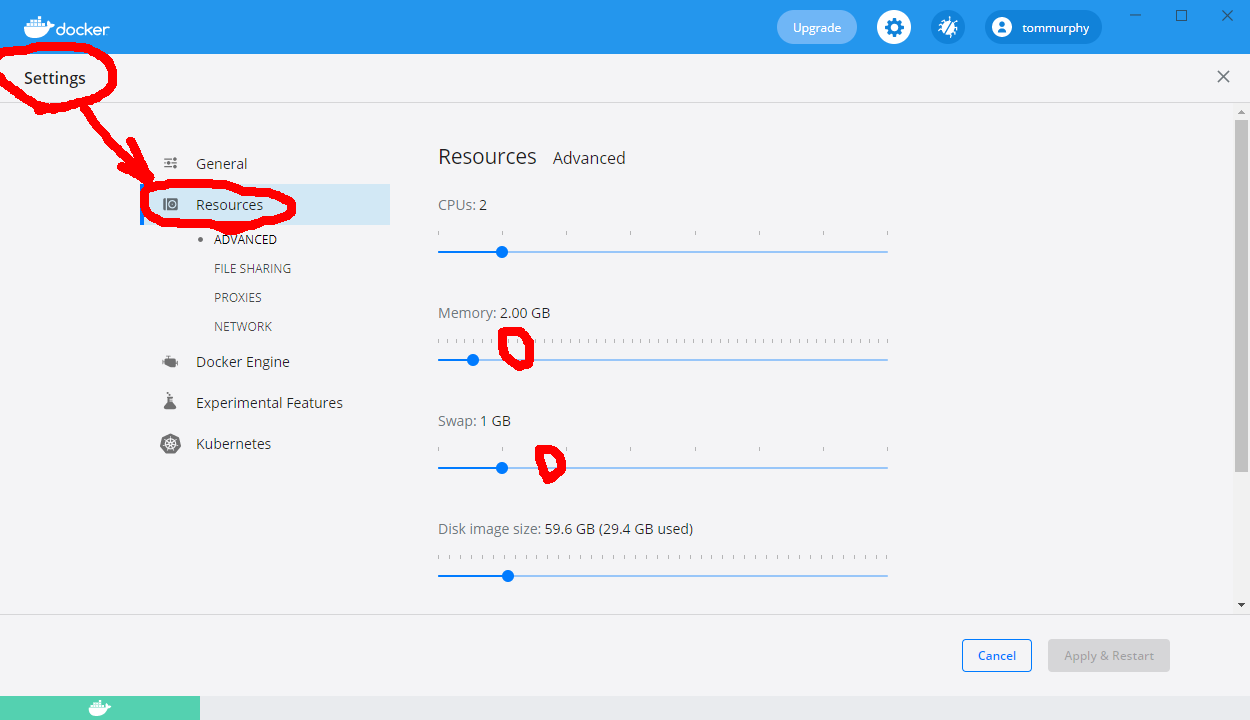

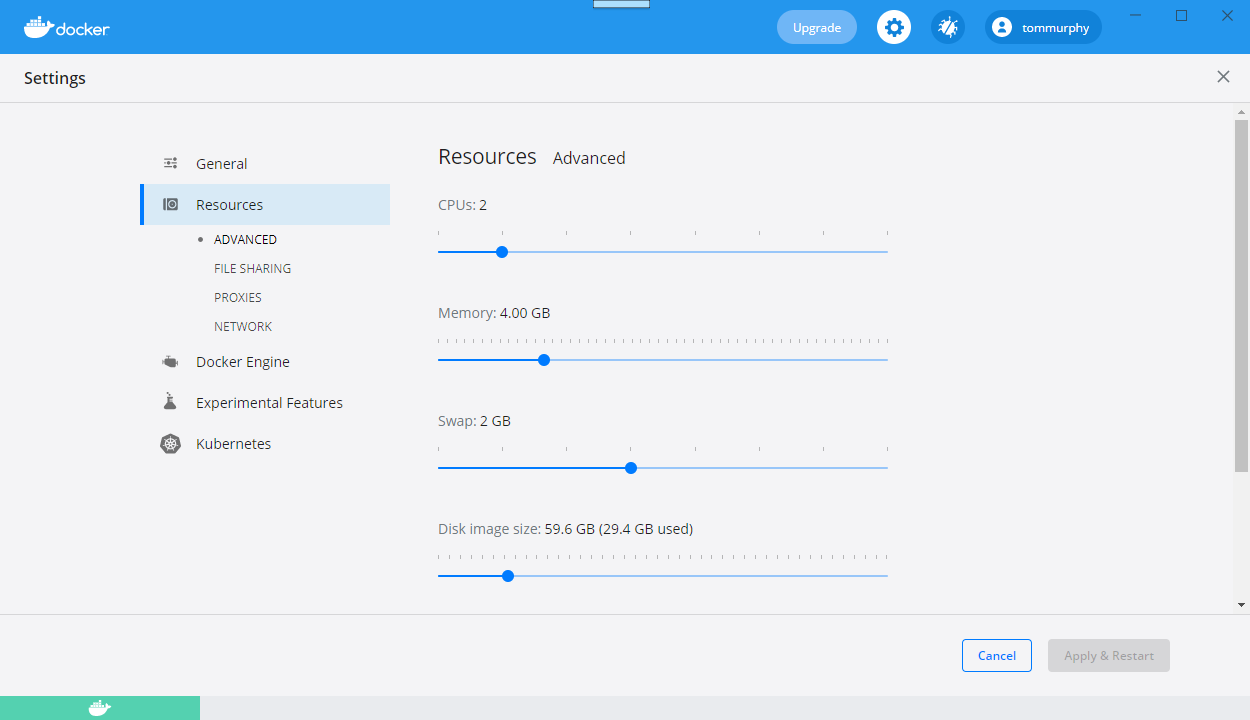

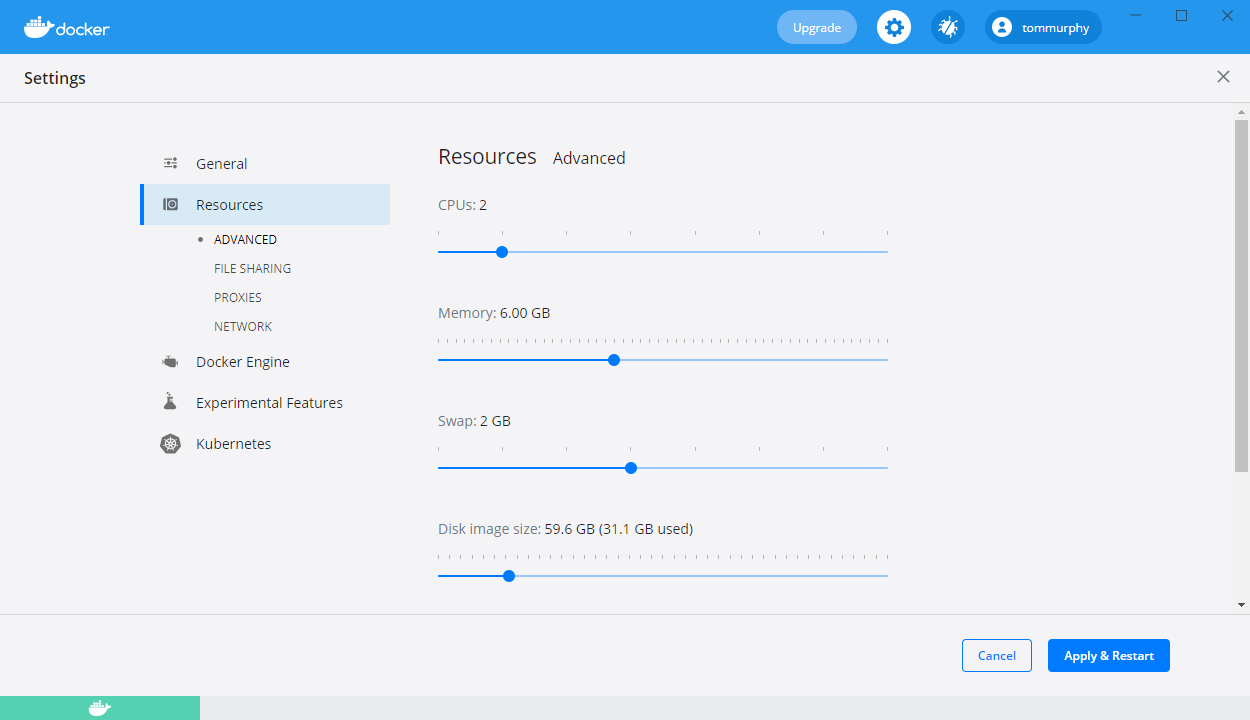

2. 環境

私のホストOSのIPアドレスは、192.168.0.8、ポートは、12345 と適当に選びました。

普通DockerにはUDPのポートオープンの設定が必要だと思いますが、今回は、テストプログラムでたまたまpingとUDPが通ってしまったので、何もやっていません(運が良かっただけかもしれません)。

テスト用のUDPプログラムは、こちら「UDP送受信プログラム」を使いました(何でも残しておくものです)

3.ソースコード

まるまる、こちらをコピペさせて頂きました → 「メカトロ講座03 c++でudp通信をする方法」

一行でUDP送信ができるようにしたかったもので。

3.1 共通のヘッダファイル(simple_udp.h)

// g++ -std=c++11 としないと動かない(ことがある)

// simple_udp.h

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <unistd.h>

#include <string> // "string.h"だと通らないことがあるので、注意のこと(私は、ここで2時間ほど嵌った)

class simple_udp{

int sock;

struct sockaddr_in addr;

public:

simple_udp(std::string address, int port){

sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(address.c_str());

addr.sin_port = htons(port);

}

void udp_send(std::string word){

sendto(sock, word.c_str(), word.length(), 0, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

}

void udp_bind(){

bind(sock, (const struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

}

std::string udp_recv(){

#define BUFFER_MAX 400

char buf[BUFFER_MAX];

memset(buf, 0, sizeof(buf));

recv(sock, buf, sizeof(buf), 0);

return std::string(buf);

}

void udp_recv(char *buf, int size){

memset(buf, 0, size);

recv(sock, buf, size, 0);

}

~simple_udp(){

close(sock);

}

};

3.2 送信プログラム(udp_sendto.cpp)

// g++ udp_sendto.cpp -o udp_sendto で大丈夫だが、g++ -std=c++11としないと動かない(ことがある)

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "simple_udp.h"

simple_udp udp0("192.168.0.8",12345); // ホストOSのUDPの受信側

int main(int argc, char **argv){

udp0.udp_send("hello!");

return 0;

}

3.3 受信プログラム(udp_recvfrom.cpp)

// g++ udp_recvfrom.cpp -o udp_recvfrom で大丈夫だが、g++ -std=c++11としないと動かない(ことがある)

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "simple_udp.h"

simple_udp udp0("0.0.0.0",12345);

int main(int argc, char **argv){

udp0.udp_bind();

while (1){

std::string rdata=udp0.udp_recv();

printf("recv:%s\n", rdata.c_str());

}

return 0;

}

4.Windows10でMinGWのgccを使ってる私の場合のケース

以下のように変更した

4.1 共通のヘッダファイル(simple_udp_win.h)

// simple_udp_win.h

/* Windows版 */

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <winsock2.h>

#include <ws2tcpip.h>

//#include <sys/socket.h>

//#include <netinet/in.h>

//#include <arpa/inet.h>

//#include <netdb.h>

#include <string> // "string.h"だと通らないことがあるので、注意のこと(私は、ここで2時間ほど嵌った)

#include <unistd.h> // error: 'close' was not declared in this scope; did you mean 'fclose'?

class simple_udp{

int sock;

struct sockaddr_in addr;

// Windows専用おまじない(ここから)

WSADATA wsaData;

// Windows専用おまじない(ここまで)

public:

simple_udp(std::string address, int port){

// Windows専用おまじない(ここから)

WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &wsaData);

// Windows専用おまじない(ここまで)

sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

addr.sin_family = AF_INET;

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(address.c_str());

addr.sin_port = htons(port);

}

void udp_send(std::string word){

sendto(sock, word.c_str(), word.length(), 0, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

}

void udp_bind(){

bind(sock, (const struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

}

std::string udp_recv(){

#define BUFFER_MAX 400

char buf[BUFFER_MAX];

memset(buf, 0, sizeof(buf));

recv(sock, buf, sizeof(buf), 0);

return std::string(buf);

}

void udp_recv(char *buf, int size){

memset(buf, 0, size);

recv(sock, buf, size, 0);

}

~simple_udp(){

close(sock);

}

};

4.2 送信プログラム(udp_sendto_win.cpp)

// g++ udp_sendto_win.cpp -o udp_sendto_win で大丈夫だが、g++ -std=c++11としないと動かない(ことがある)

// g++ -g udp_sendto_win.cpp -o udp_sendto_win -lwsock32 -lws2_32

#include <stdio.h>

#include <string.h>

//#include "simple_udp.h"

#include "simple_udp_win.h"

//simple_udp udp0("192.168.0.8",12345); // ホストOSのUDPの受信側

//simple_udp udp0("0.0.0.0",12345); // ホストOSのUDPの受信側

simple_udp udp0("127.0.0.1",12345); // ホストOSのUDPの受信側

int main(int argc, char **argv){

udp0.udp_send("hello!");

return 0;

}

4.3 受信プログラム(udp_recvfrom_win.cpp)

// g++ udp_recvfrom_win.cpp -o udp_recvfrom_win で大丈夫だが、g++ -std=c++11としないと動かない(ことがある)

// Windows の場合は、g++ -g udp_recvfrom_win.cpp -o udp_recvfrom_win -lwsock32 -lws2_32

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include "simple_udp.h"

//simple_udp udp0("0.0.0.0",12345); // ホストOSのUDPの受信側 simple_udp udp0("127.0.0.1",12345); int main(int argc, char **argv){ udp0.udp_bind(); while (1){ std::string rdata=udp0.udp_recv(); printf("recv:%s\n", rdata.c_str()); } return 0; }