上記のDBはpostGISで構成されており、ways, ways_vertices_pgr があり、SQLでダイクストラ計算が行えます。

ここで以下のようなステップを行うランダムウォークをpostGISを使ったpostgreSQLを使ってGo言語で作成してみました。

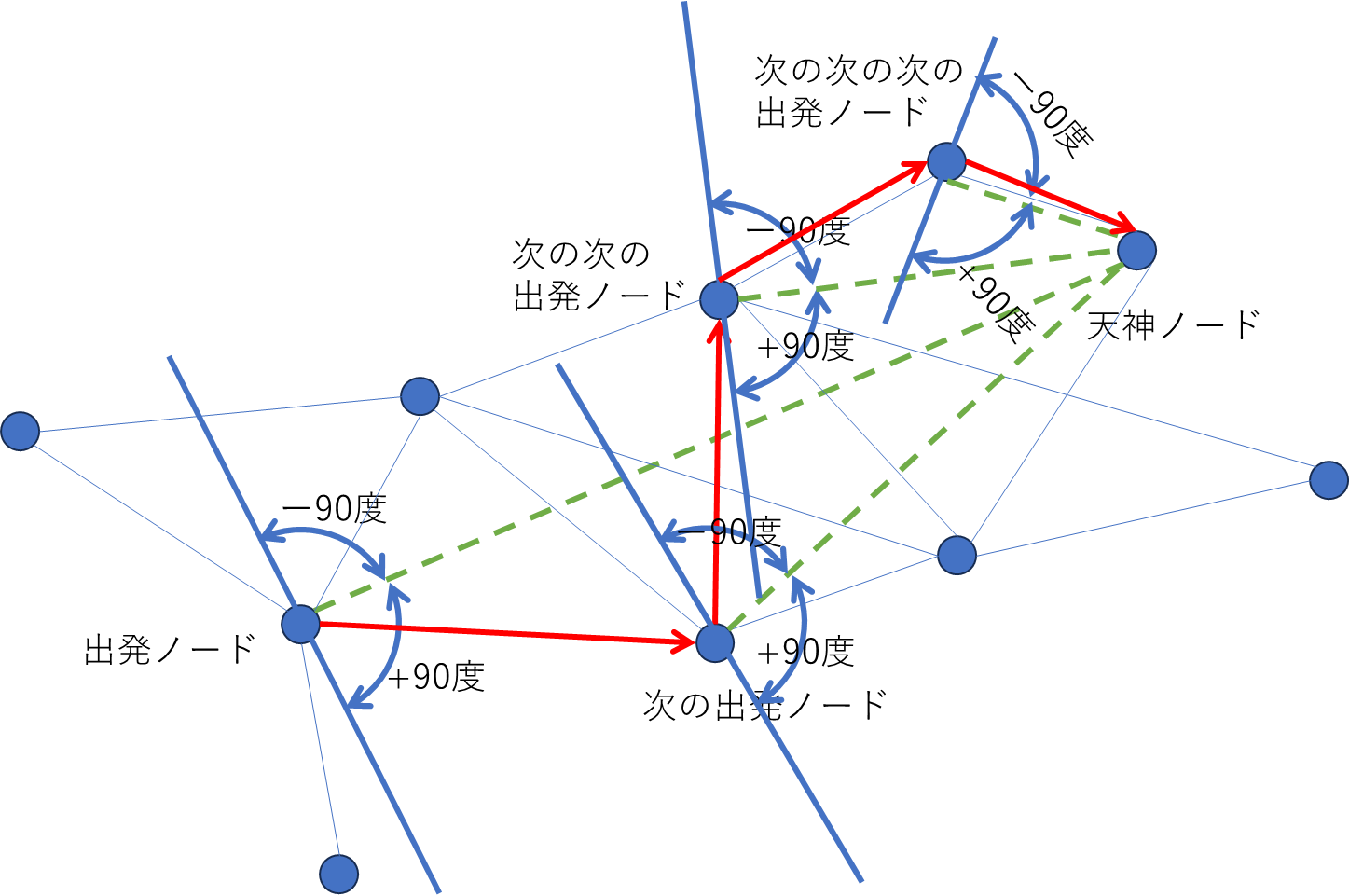

(Step.1) ランダムォークの終了地点は、天神駅とする

(Step.2) 出発地点を乱数デ適当に選んで下さい。出発地点は、天神駅から1km程度の地点を適当に抽出する

(Step.3)天神駅の座標から最も近いNode(以下、これを天神ノードといいます)と、出発地点から最も近いNode(以下、これを出発ノードと言います)を抽出する

(Step.4) 出発ノードと天神ノードを直線で繋いで、出発ノードから-90度から+90度の範囲のノードを一つ選ぶ

(Step.5)上記で見つかったノードを次の出発ノードとする。正し、すでに出発ノードとしたノードを、新しい出発ノードにはできないようにする

(Step.6)上記(Step.4)に戻って、天神ノードに到着するまで、出発ノードを更新し続ける。なお更新される出発ノードは全てノド番号と緯度と座標を表示させる

というようなアルゴリズムで、ランダムウォークを作ろうとしたのですが、ダメでした。

一言でいうと「どんつき」の路地に入る→袋小路に入ってしまって、そこで動けなくなるからです。

これを回避するアルゴリズムを考えるの面倒になって、pgr_ksp()を使うことにしました。

pgr_ksp()は、最短経路問題の1、2、3、4番目を出してくれるので、これで1000番目とかを仕えば、そこそこランダムウォークになるかな、と思いまして。

// G:\home\ebata\hakata\src\others\main25\main.go

package main

import (

"database/sql"

"encoding/csv"

"fmt"

"log"

"os"

_ "github.com/lib/pq"

)

const (

connStr = "user=postgres password=password host=127.0.0.1 port=15432 dbname=hakata_db sslmode=disable"

)

type PathResult struct {

PathID int

Node int

Lat float64

Lon float64

}

func main() {

// PostgreSQLデータベースへの接続

db, err := sql.Open("postgres", connStr)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer db.Close()

// すべてのパス結果を一度に取得

results, err := getPathResults(db)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

// 各パスIDの結果をCSVに保存

pathIDs := []int{1, 5, 10, 100, 1000, 10000}

for _, pathID := range pathIDs {

filename := fmt.Sprintf("path_id_%d.csv", pathID)

err := saveResultsToCSV(results, pathID, filename)

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

}

fmt.Println("CSV files created successfully.")

}

// getPathResults すべてのパス結果を取得

func getPathResults(db *sql.DB) ([]PathResult, error) {

// クエリで指定のpath_idの結果をすべて取得

query := `

WITH ksp_result AS (

SELECT * FROM pgr_ksp(

'SELECT gid AS id, source, target, cost FROM ways',

35382, -- 出発ノードID

40922, -- 目的ノードID

10000, -- 上位10000本の経路を取得

false -- エッジの向きを考慮しない

)

)

SELECT ksp.path_id, ksp.node, ST_Y(wv.the_geom) AS lat, ST_X(wv.the_geom) AS lon

FROM ksp_result AS ksp

JOIN ways_vertices_pgr AS wv ON ksp.node = wv.id

WHERE ksp.path_seq > 0

ORDER BY ksp.path_id, ksp.path_seq;

`

// クエリの実行

rows, err := db.Query(query)

if err != nil {

return nil, err

}

defer rows.Close()

// 結果をメモリに保存

var results []PathResult

for rows.Next() {

var result PathResult

err := rows.Scan(&result.PathID, &result.Node, &result.Lat, &result.Lon)

if err != nil {

return nil, err

}

results = append(results, result)

}

return results, nil

}

// saveResultsToCSV 指定されたpath_idの結果をCSVに保存

func saveResultsToCSV(results []PathResult, pathID int, filename string) error {

// CSVファイルの作成

file, err := os.Create(filename)

if err != nil {

return err

}

defer file.Close()

writer := csv.NewWriter(file)

defer writer.Flush()

// CSVのヘッダーを作成

err = writer.Write([]string{"Node", "Latitude", "Longitude"})

if err != nil {

return err

}

// 結果をCSVに書き込む

for _, result := range results {

if result.PathID == pathID {

err := writer.Write([]string{

fmt.Sprintf("%d", result.Node),

fmt.Sprintf("%f", result.Lat),

fmt.Sprintf("%f", result.Lon),

})

if err != nil {

return err

}

}

}

return nil

}

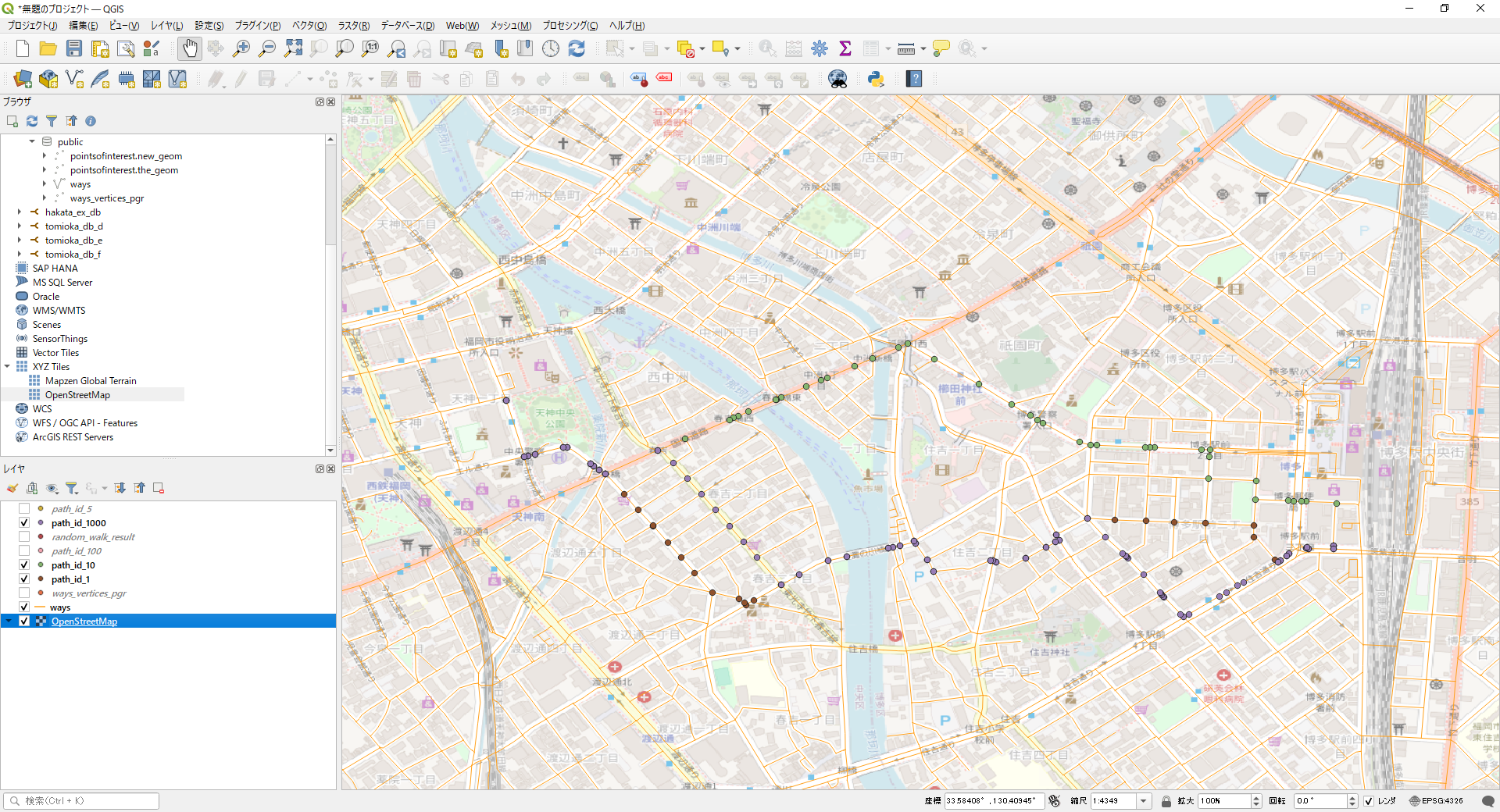

1番目、10番目、1000番目を表示してみました。

まあ、ランダムウォークという感じではないですが、私たちが移動するときも、まあ、こんな感じだと思うので、とりあえずこれで進めようかなと思います。

まあ、ランダムウォークという感じではないですが、私たちが移動するときも、まあ、こんな感じだと思うので、とりあえずこれで進めようかなと思います。