本日、出社のために妻に駅まで車で送ってもらっているとき、

Today, on my way to work, my wife was driving me to the station,

「うち(江端家)の娘たちは、どちらも『大変な読書家』と見られているらしい」

"I heard that both of our daughters (in the Ebata family) are seen as avid readers."

という話を聞きました。

She told me.

娘からその話を聞いた妻は、「嘘だろう」と思ったそうです。

When she first heard it from our daughter, my wife thought, “No way.”

私も同意見です。

I feel the same.

「紙の本からスマホでの読書に変わっただけだろう」とも感じています。

I think they’ve switched from paper books to reading on their phones.

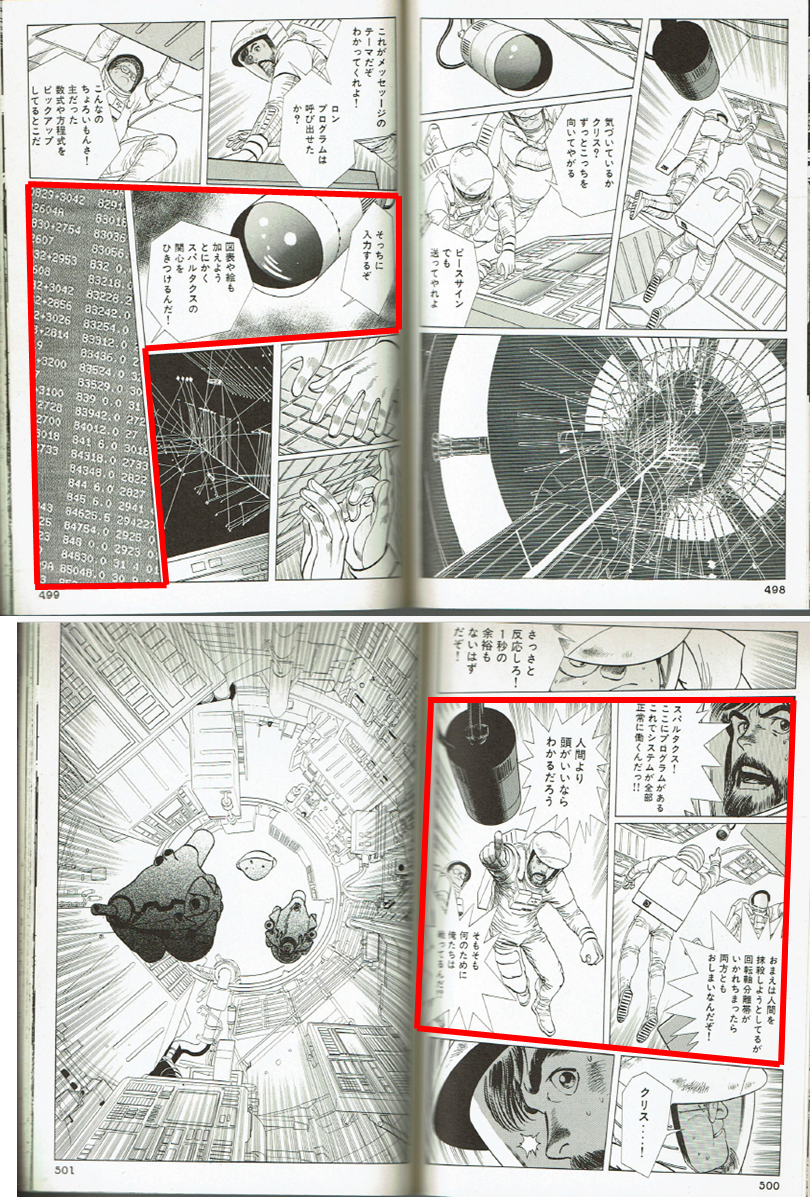

そもそも私は、娘たちに読書の習慣をつけさせるような教育をしてきた覚えは一切ありません(マンガやアニメを勧めていた記憶ならあります)。

To begin with, I have no memory of encouraging them to develop reading habits, though I do recall recommending manga and anime. ー

ーーー

嫁さんは、時々ブックオフで10冊以上の文庫本を大量購入していますし、

My wife occasionally buys more than ten paperback books at Book Off,

私は技術書や学術書の購入にためらいはありません,

and I never hesitate to purchase technical or academic books

(最近は生成AIに教えてもらうほうがラクなので、その手の購入はめっきり減りましたが)。

(though lately, I rely on generative AI, so those purchases have dropped sharply).

一方で、私は娘たちが読書をしている姿を思い出すことができません。

On the other hand, I can’t recall ever seeing my daughters reading.

彼女たちは自室や通勤・通学の途中で読書しているだけかもしれません

Perhaps they read in their rooms or during their commute,

(加えて、私は一日の大半を自室でPCと格闘していますので)。

(and besides, I spend most of the day fighting with my PC in my room).

読書の話題といえばラノベですし(私も適度にラノベは乱読しています)、

When it comes to reading topics, it’s usually about light novels (I read quite a few myself),

少なくとも「文豪」と呼ばれる人の作品についての話題はまったく出てきません,

but we never talk about works by so-called literary giants.

(ちなみに私は、文豪の本は「読みにくい」と感じるため、あまり読んでいません)。

(For the record, I find those books hard to read, so I rarely touch them.)

正直なところ、「こんなに読書をしていなくて、この子たちは大丈夫なのか」と心配していたくらいです。

Honestly, I was starting to worry—"Are they going to be okay reading this little?"

「うち(江端家)の娘たちは、どちらも『大変な読書家』と見られているらしい」

So hearing “Our daughters are considered avid readers”

―― これを、親子の断絶の一態様かもしれない、と思ったほどです。

—I thought it might be just another example of a parent-child disconnect.

ーーー

以前、「子どもが本を読んでいるだけで親は安心する。

I once wrote that "just seeing their children reading puts parents at ease."

だから、子どもたちは親の前では“本を読んでいるフリ”でもしておけ」

"So kids should at least pretend to read when in front of their parents."

と書いたことがあります。

I remember writing that.

加えて、この「子どもの読書=親の安心」には、何の根拠も証拠もないことも併せて説明しました。

I also explained that there is no actual evidence to support the belief that “reading = parental peace of mind.”

まあ、これは一種の“信仰”(読書教?)と言ってもよいでしょう。

You could call it a kind of “faith” — perhaps the Church of Reading?

とはいえ、統一教会などのカルトに比べれば、被害の少ない宗教です(子どもには迷惑かもしれませんが)。

Still, compared to cults like the Unification Church, it’s a harmless religion (though it might be a nuisance to the kids).

ーーー

私は最近、「読書」に関してかなり無茶なベクトルでパラダイムシフトしています。

Lately, I’ve made a pretty wild paradigm shift when it comes to reading.

―― 本は「読む」のではなく、「自分で書け」

— Don’t just read books. Write your own.

どうです。この無茶ぶりなパラダイム。

How’s that for an outrageous paradigm?

ただ、根拠はあるんです。

But I do have a basis for this.

先日、NHKの番組で、自分で物語を書いている人が“27人に1人”もいると紹介されていて、相当に驚きました。

Recently, an NHK program reported that one in every 27 people writes their own stories — I was pretty shocked.

もちろん、大半は同人誌や無料の投稿サイトでの発表、いわゆる「アマチュア」の人たちだと思いますが、

Of course, most of them are amateurs publishing on doujin platforms or free sites,

それにしても驚くべき人数です。

But it’s still a staggering number.

仮にこの数字が正しいとすれば、日本にはざっくり460万人の作家が存在している可能性がある、ということになります(NHKの調査を信じれば)。

If the figure is accurate, that means Japan has roughly 4.6 million writers (assuming the NHK survey is reliable).

この“460万人”が、ネットで自作を公開している数値から逆算されたものだとすれば、

If that 4.6 million is based on those who publish online,

潜在的な作家人口はさらに多いかもしれません。

The number of potential writers may be even higher.

自作を(たとえ匿名でも)公開するのが怖いという人もいます。

Some people are scared to share their work, even anonymously.

なにしろ世の中には、他人の作品にケチをつけることで自分が何かを成し遂げたような気分になるバカが、うんざりするほどいますので。

Because there are way too many idiots out there who feel accomplished by tearing down other people’s work.

それはさておき。

Anyway, putting that aside.

ーーー

私が“読書”から“創作”へのシフトをお勧めしている理由は、

The reason I recommend shifting from “reading” to “creating”

創作そのものに価値があるというだけでなく、「読書がラクになる」という点もあるのです。

It is not just because creation has its value, but because it makes reading easier.

“書く”に比べれば、“読む”なんて、呼吸するくらい簡単です。

Compared to writing, reading is as easy as breathing.

さらに、作者の表現上の工夫に感心し、感動することで、

Also, when you notice and appreciate the author’s creative choices,

読書に楽しみの要素が一つ加わります。

You add a whole new layer of enjoyment to the reading experience.

ついでにいえば、それを自作にパクる(剽窃する)というモチベーションも生まれます。

And you might even feel inspired to “borrow” a bit of that in your work.

ただなぁ……アマチュア作家は、連載の途中で、かなりの頻度(江端の所感では9割)で投げ出すんです。

However, the fact is that amateur writers often abandon their stories midway (in my experience, about 90% of them).

そもそも、話を完結させられない(完結させる力量がない)。

They can’t finish their stories (they lack the ability to).

伏線回収率ゼロパーセント、なんて作品もあります。

Some stories have a plot thread recovery rate of zero.

真面目に読み進めていると、突然休載されてしまい、けっこうなストレスになります。

You read diligently, and then the series stops — it’s pretty frustrating.

しかし、460万人作家時代の現在においては、

But in this era of 4.6 million writers,

そのようなストレスを含めて「楽しむ」度量が読者には求められます

Readers need the tolerance to enjoy the experience, stress and all

(あるいは、アマチュア作品は最初から読まない、批判せず静かに離れる、という姿勢も大切かもしれません)。

(or perhaps avoid amateur works altogether and quietly walk away without criticizing).

そういう意味では、「他人の評価は一切聞かない」という私のブログ運用スタンスは、

In that sense, my blogging policy of “never listening to outside feedback”

創作モチベーションを維持するうえで役立っています。

helps me stay motivated to keep creating.

これからの時代、マスターベーション……もとい、セルフプレジャー的創作活動は、

From now on, self-pleasure… I mean, self-satisfying creative work

かなり「アリ」だと思いますよ、ダンナ。

It's the way to go, sir.

ーーー

「うち(江端家)の娘たちは、どちらも『大変な読書家』と見られているらしい」

“Our daughters are considered avid readers.”

では足りません。

That’s not enough.

「うち(江端家)の娘たちは、どちらも『大変な(アマチュア)作家』と見られているらしい」

“I want people to say our daughters are serious (amateur) writers.”

―― そんなふうに言われるようになってほしいものです。

That’s what I hope they’ll eventually be known for.

―― 太宰や芥川の文庫本を、読みかけのようにして、リビングの床に落しておくだけ