宿題が出ました。

A Homework is coming .

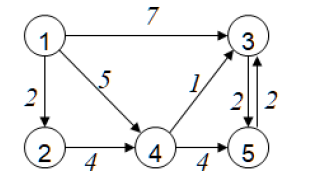

交通量の少ない通り(200台/時程度)を信号のない場所から選ぶ。

1時間の間に車がある地点を通過する時刻を記録する。時刻は1秒か2秒の単位で 秒単位で記録する。

1. 時刻tまでに観測点を通過した車両の累積台数A(t)を描画する。図の横軸は時間 図の横軸は時間、縦軸はA(t)とする。

2. A(t)のうち、ほぼ線形(平均到着率が一定)の部分を選択する。この時間帯のカウント数から この時間帯のカウントから、1分間と5分間の連続したカウントのヒストグラムを作成する。そして、そのヒストグラムをポアソン分布と比較する。Select a street with low traffic volume (about 200 cars/hour) from a location without a traffic light.

Record the time at which a car passes a certain point during a one-hour period. Record the time in seconds, in increments of 1 or 2 seconds.

Draw the cumulative number of vehicles A(t) that passed the observation point by time t. The horizontal axis of the figure is time, and the vertical axis is A(t). 2.

Select a portion of A(t) that is nearly linear (constant average arrival rate). From the counts during this time period. From the counts during this time period, create a histogram of consecutive counts for 1 minute and 5 minutes. The histogram is then compared to the Poisson distributionTranslated with www.DeepL.com/Translator (free version)

近日中に防寒着を着込んで、道路の近くで自動車の通過時刻をノートにメモすることになりそう

I will be putting on my winter clothes in the coming days and noting down in my notebook the time of passing cars near the road.

―― これをノートに記載するのは面倒くさいな

-- I can't be bothered to note this.

―― この手のアプリは絶対にあるはずだ

-- there should definitely be an app for this kind of thing.

と思ったのですが、iPad用のアプリが見つからず、しぶしぶ自分でJavaScriptを組み出しました。

But I could not find an app for the iPad, so I reluctantly put together my own JavaScript.

しかし、表示が上手くいかず、今度はiPadに限定せずに探し捲りました。

However, the display did not work, and this time I searched around without limiting myself to the iPad.

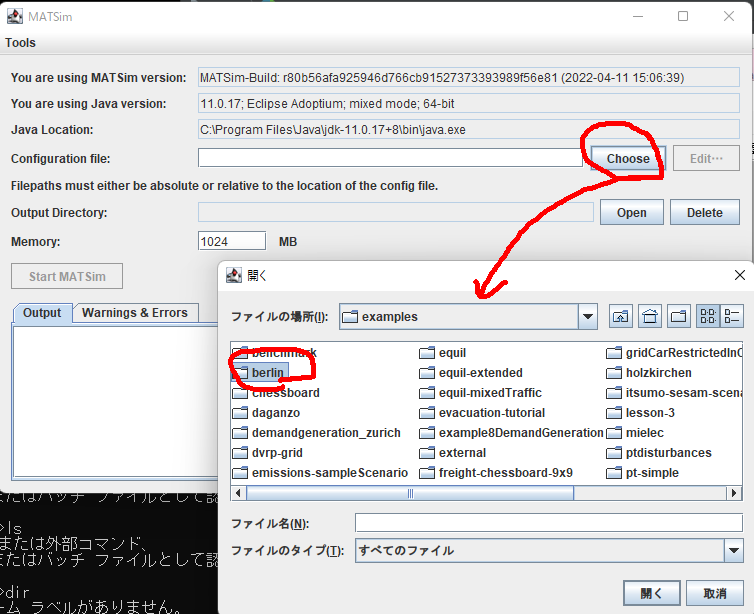

で、見つけたのがこれです。

This is what I found

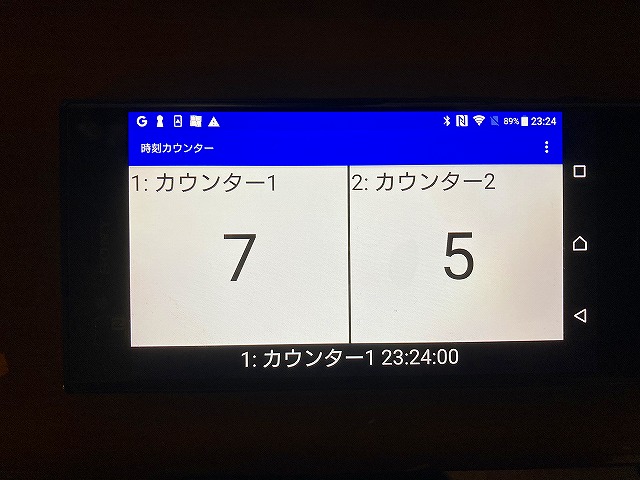

時刻カウンター (タイムスタンプの記録ができるカウンター)

Time counters (counters that can record time stamps)

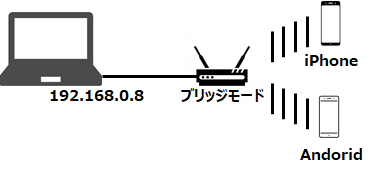

Android端末専用でしたが、私の部屋にはSIMカードの入っていないスマホがゴロゴロしていますので、そのうちの一台にインストールしました。

It was for Android devices only, but I have a bunch of phones without SIM cards in my room, so I installed it on one of them.

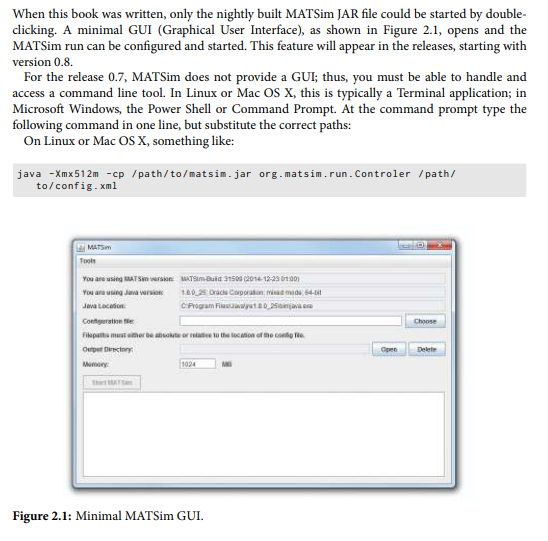

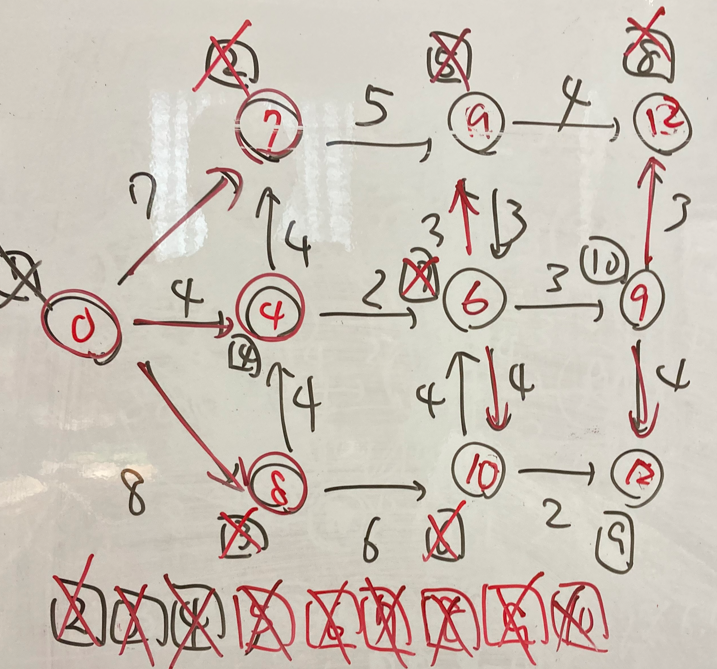

2画面のイメージはこちらです(6画面までできるようです)

Here is an image of two screens (it seems to be possible to have up to 6 screens)

これで、左方向、右方向バラバラで台数計測できそうです。

This will allow me to measure the number of units in the left and right directions separately.

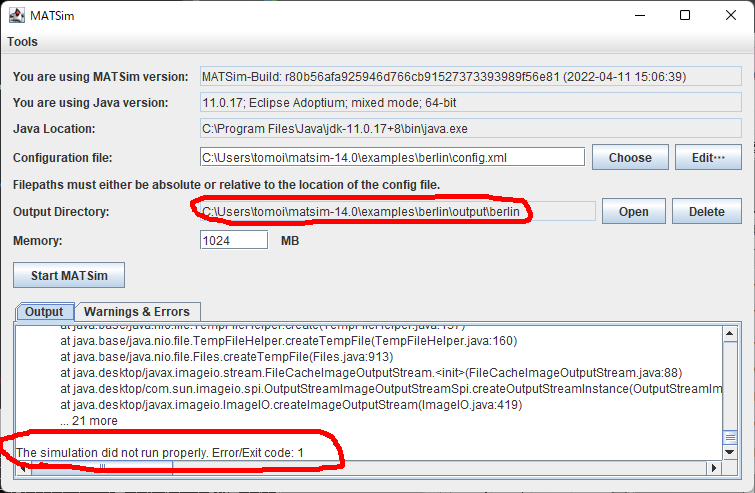

交通量を計測するので、計測時間は十分に短くないと困ります。

Since I am measuring traffic, the measurement time must be short enough.

ですので、[設定]→[再カウントまでの時間]を1000ms→10msに変更しました。

Therefore, I changed [Settings] -> [Time until recount] from 1000 ms to 10 ms.

[音をならす]、[振動させる]も解除しておきました。

I also deactivated [Make Sound] and [Vibrate].

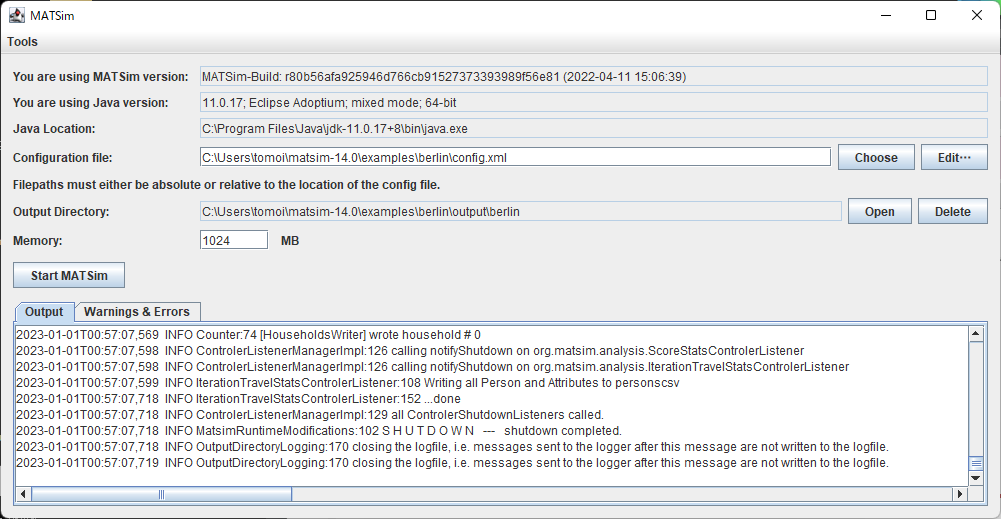

で、計測結果をメールで自分のアドレスに送ってみました

And I emailed the measurement results to my address.

1,1,"カウンター1",2023-01-24 23:19:03,2023,1,24,23,19,3,02,2,"カウンター2",2023-01-24 23:19:06,2023,1,24,23,19,6,0

3,1,"カウンター1",2023-01-24 23:19:09,2023,1,24,23,19,9,0

4,1,"カウンター1",2023-01-24 23:19:12,2023,1,24,23,19,12,0

5,2,"カウンター2",2023-01-24 23:19:14,2023,1,24,23,19,14,0

6,1,"カウンター1",2023-01-24 23:19:19,2023,1,24,23,19,19,0

7,2,"カウンター2",2023-01-24 23:19:26,2023,1,24,23,19,26,0

8,2,"カウンター2",2023-01-24 23:19:28,2023,1,24,23,19,28,0

9,2,"カウンター2",2023-01-24 23:19:29,2023,1,24,23,19,29,0

10,1,"カウンター1",2023-01-24 23:19:31,2023,1,24,23,19,31,0

csv形式というのもいいです。加工しやすそうです。

I also like that it is in csv format. It seems to be easy to process.

これでフィールドワークはなんとかなりそうです。

So, I will able to do my homework.