JSONで、芳賀・宇都宮LRTの路線と一般道を、停車駅の単位で接続して、LRTを道路扱いする方法にしてみました。

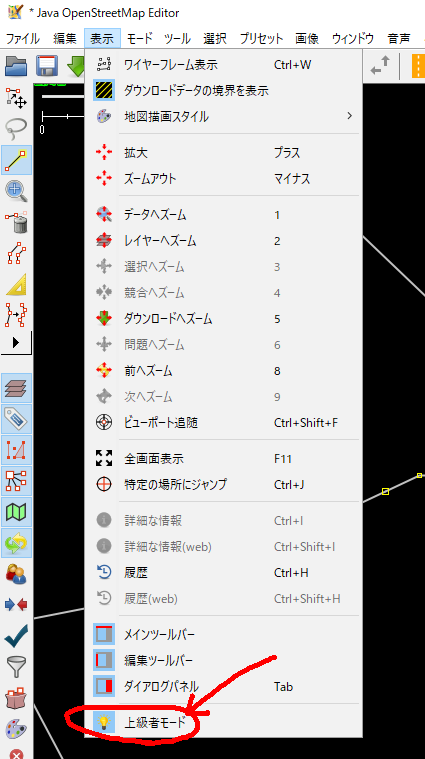

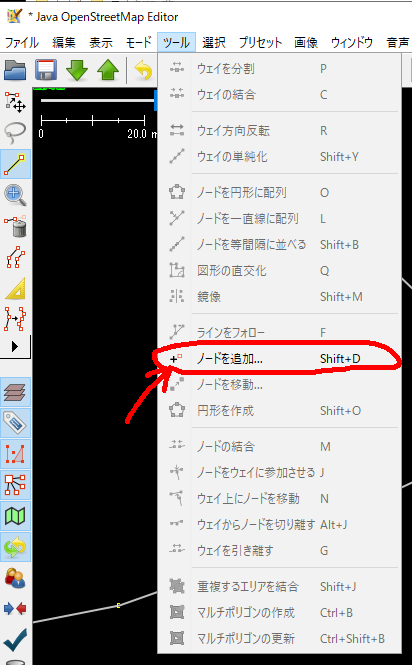

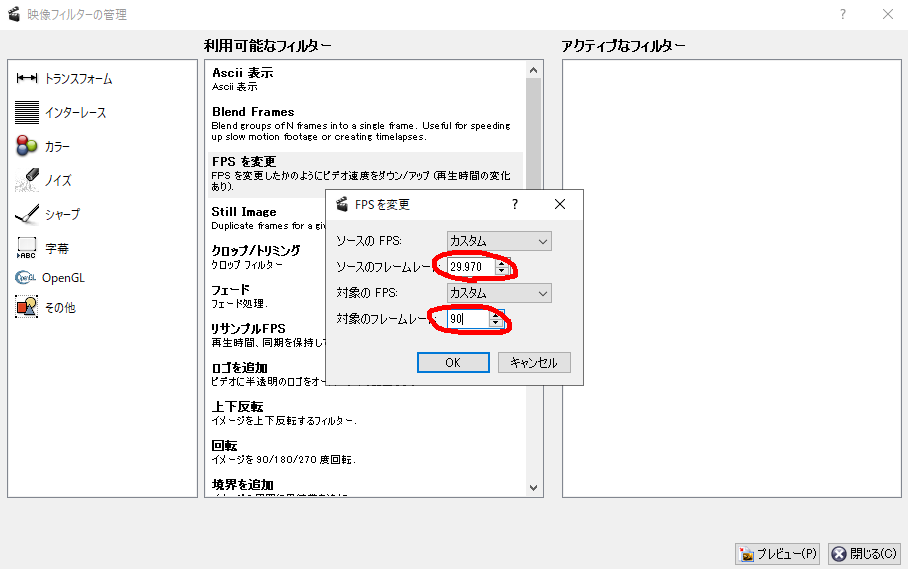

で、昨日の実験結果の方法

を使って、utsunomiya-lrt-latest-1-no_modify.osmを手動で作成しました。

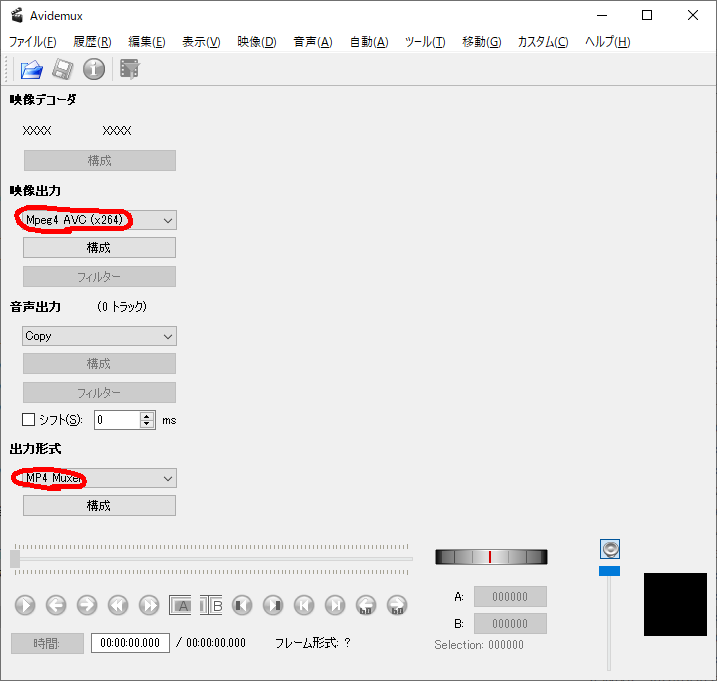

そんで、もって、

を使って、道路とLRTのみのDBを作りました。

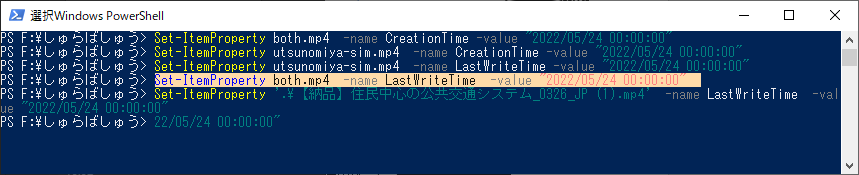

root@a2b2f7061d88:~# osm2pgrouting -f /utsu_db/utsunomiya-lrt-latest-1-no_modify.osm -c /utsu_db/mapconfig_for_cars_tram.xml -d utsu_tram_db -U postgres

これで、私は、LRTの架橋を使って、「さあ、道から乗って、LRTに乗って、橋を渡って、道に下りられるか?」を試してみます。

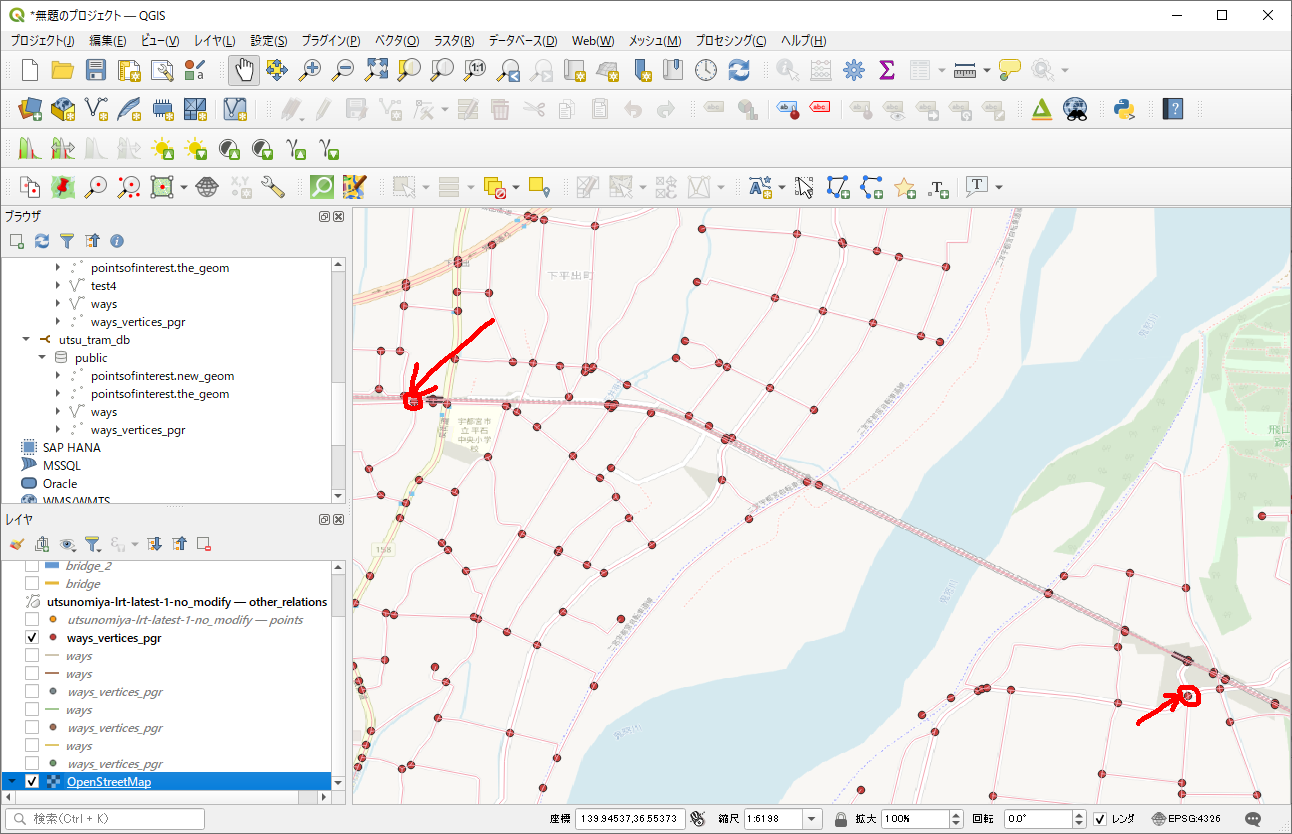

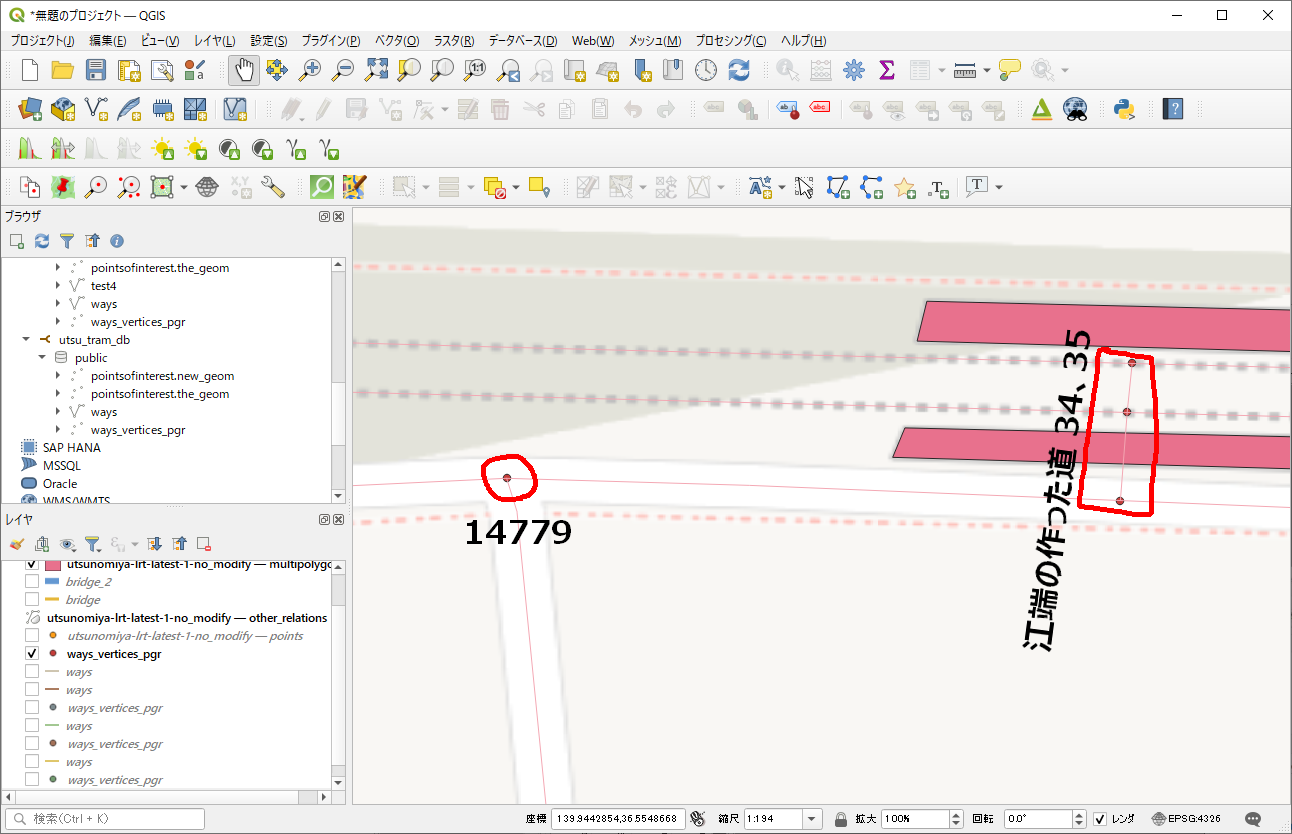

ターゲットとしたノードは、駅近くを選びました。

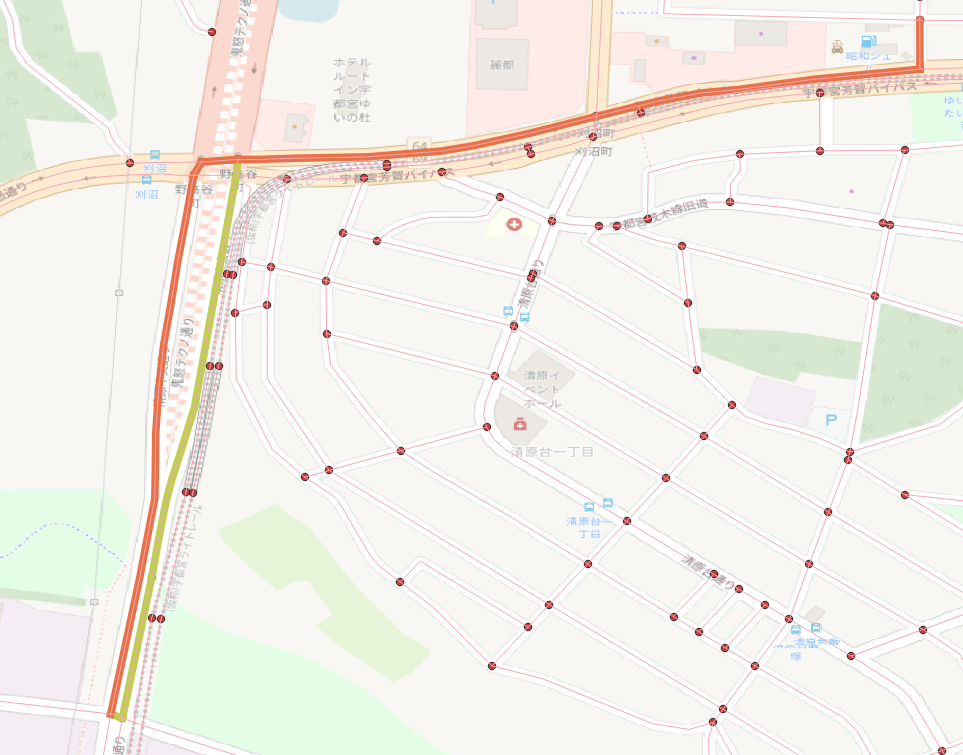

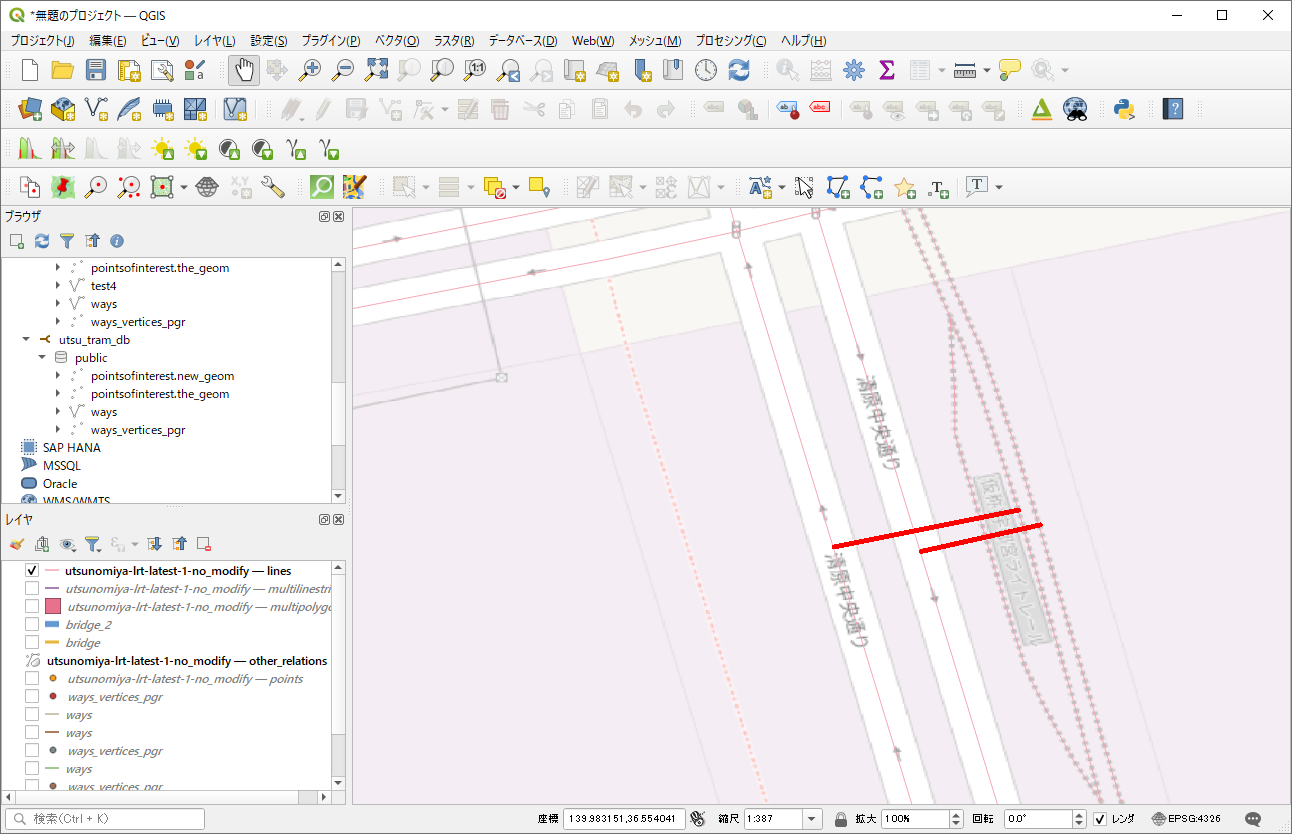

では始点の方を拡大します。

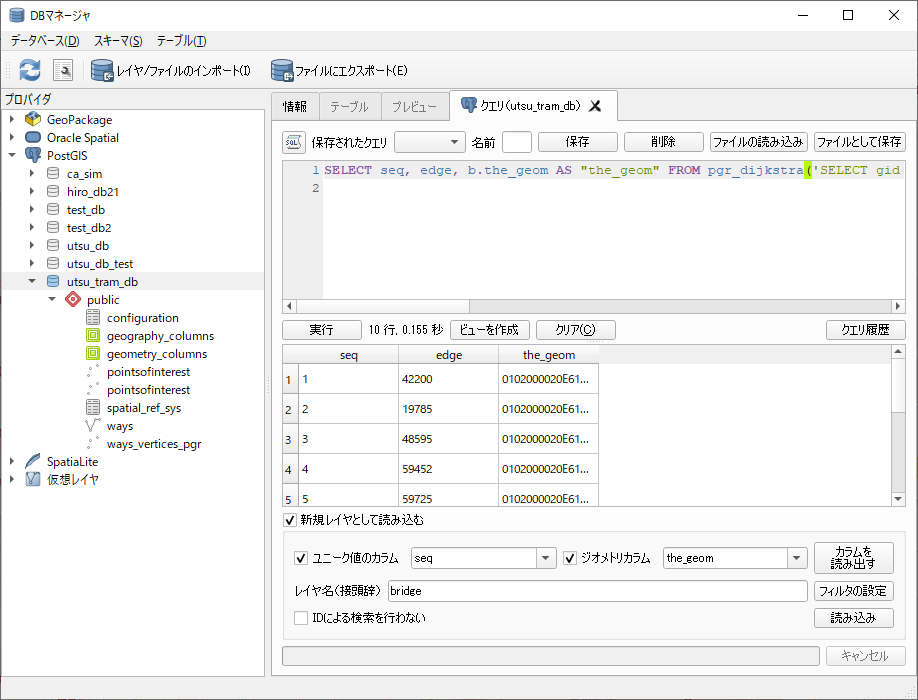

ダイクストラ計算の結果

postgres=# \c utsu_tram_db

You are now connected to database "utsu_tram_db" as user "postgres".

utsu_tram_db=# SELECT seq, node, edge, cost, agg_cost FROM pgr_dijkstra('SELECT gid as id, source, target,length_m as cost FROM ways',14779, 14266, false);

seq | node | edge | cost | agg_cost

-----+-------+-------+--------------------+--------------------

1 | 14779 | 42200 | 42.785394484227744 | 0

2 | 34 | 19785 | 7.618791492678159 | 42.785394484227744

3 | 35 | 48595 | 389.45546677917343 | 50.4041859769059

4 | 42701 | 59452 | 12.262652109536079 | 439.85965275607936

5 | 42982 | 59725 | 270.535671188774 | 452.12230486561543

6 | 42176 | 58890 | 215.43378099396782 | 722.6579760543895

7 | 42004 | 58695 | 620.3511502405348 | 938.0917570483573

8 | 42005 | 58696 | 199.48206530565716 | 1558.442907288892

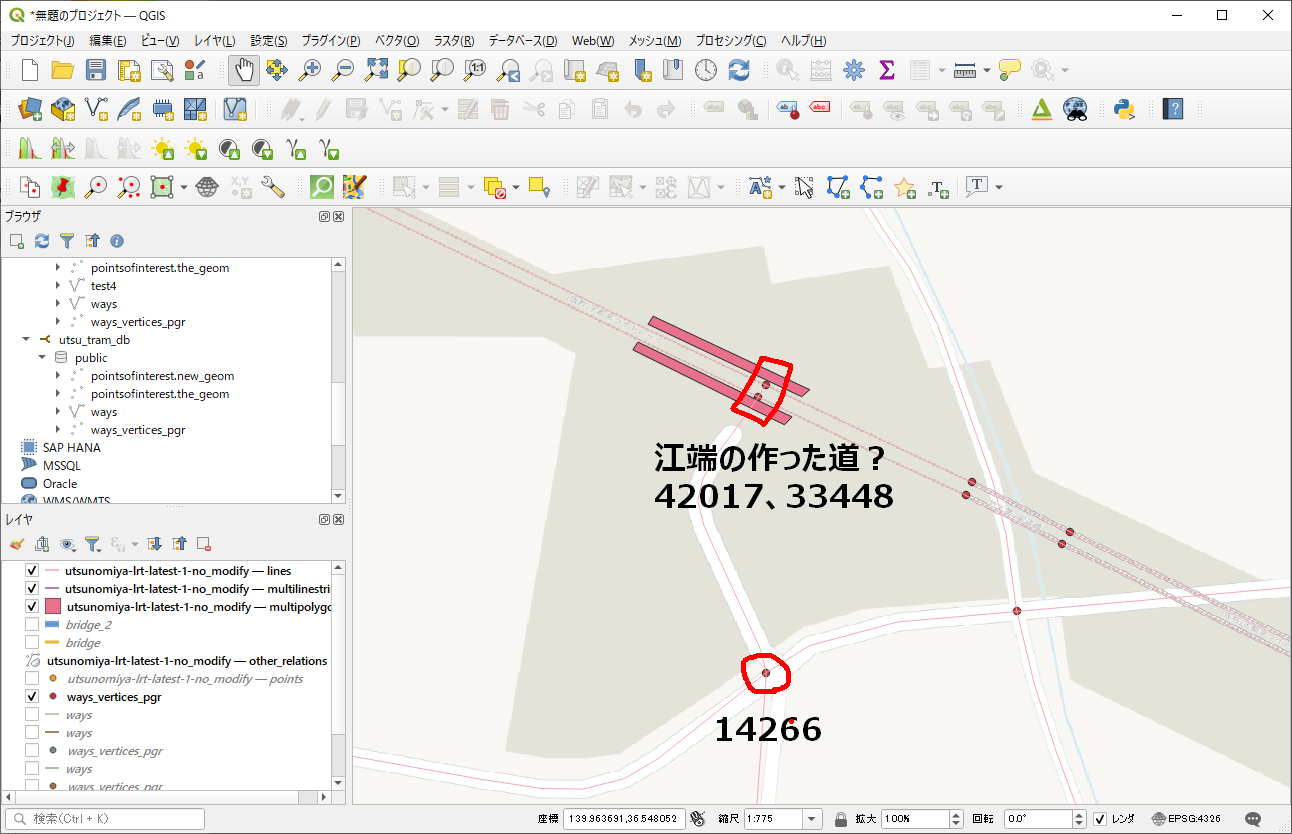

9 | 42017 | 58710 | 162.9099908343982 | 1757.9249725945492

10 | 33448 | 48969 | 102.43865451629547 | 1920.8349634289475

11 | 14266 | -1 | 0 | 2023.273617945243

(11 rows)

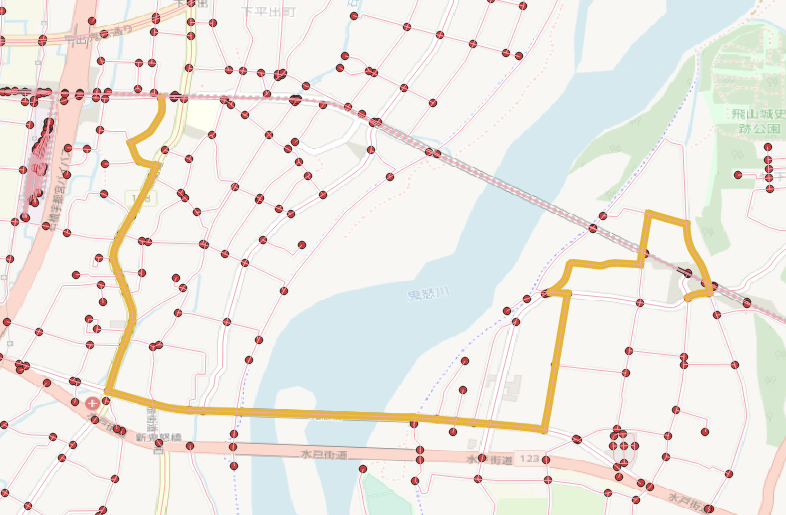

QGISで書いてみたら、こうなった

あれ、LRTの架橋を通っていないぞ。これ前にも見たことがあるな。これかな

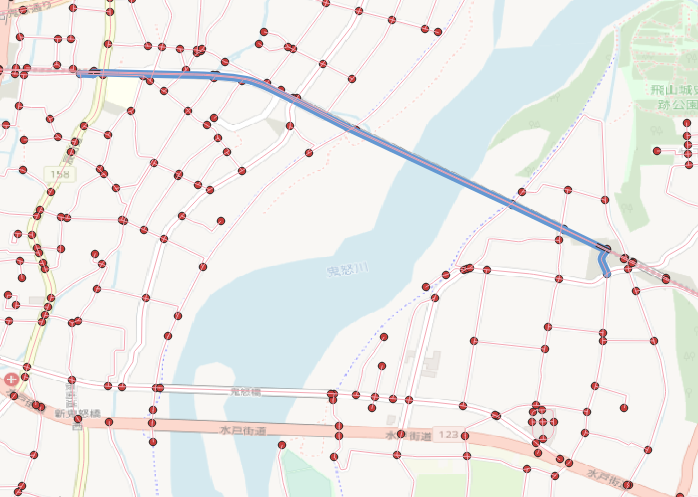

revese_costを入れたら、ちゃんとLRT架橋を通過しました

よし、これで、道路と鉄道の強制マージに目処が付きました。

ちなみに、OpenStreetMapに実装されていなかった部分を、JSONで道路工事をした結果、ちゃんと開通していることを確認しました。