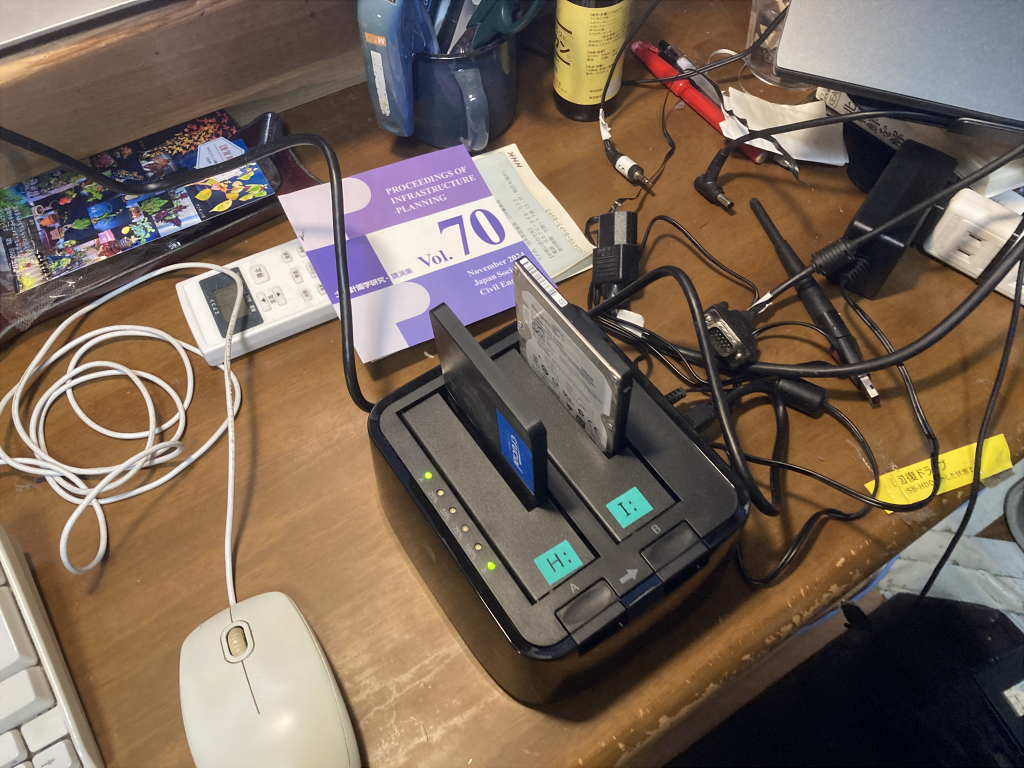

PCのディスクのバックアップをどんなに周到に行っておいたとしても、いきなり、新しいPCでアプリケーションが動き出す訳ではない ーー ということは、あまり知られていないのかもしれません。

No matter how carefully you back up a PC’s disk, applications do not suddenly start working on a new PC as they did before—this fact may not be widely recognized.

多くの人は、「バックアップさえ取っておけば安心」と思っています。

Many people believe that as long as they have a backup, they are safe.

写真や文書、仕事のファイルを丸ごと保存しておけば、万一パソコンが壊れても、新しいパソコンに移せば、前と同じように使えるはずだ、と。

They assume that if they save all their photos, documents, and work files, they can transfer them to a new PC and continue using them as before, even if the original PC fails.

これはごく自然な感覚です。

This is a perfectly natural way of thinking.

しかし実際には、バックアップは「データ」を守ってくれるだけで、「使える状態」まで自動的に連れてきてくれるわけではありません。

In reality, backups only protect “data”; they do not automatically bring back a usable working environment.

たとえるなら、引っ越しの際に家具や荷物はすべて運び込まれたものの、電気・ガス・水道がまだ開通しておらず、家電の置き場所も決まっていない状態に近いでしょう。

It is similar to moving house: all the furniture and belongings have been delivered, but electricity, gas, and water are not yet connected, and even the placement of appliances has not been decided.

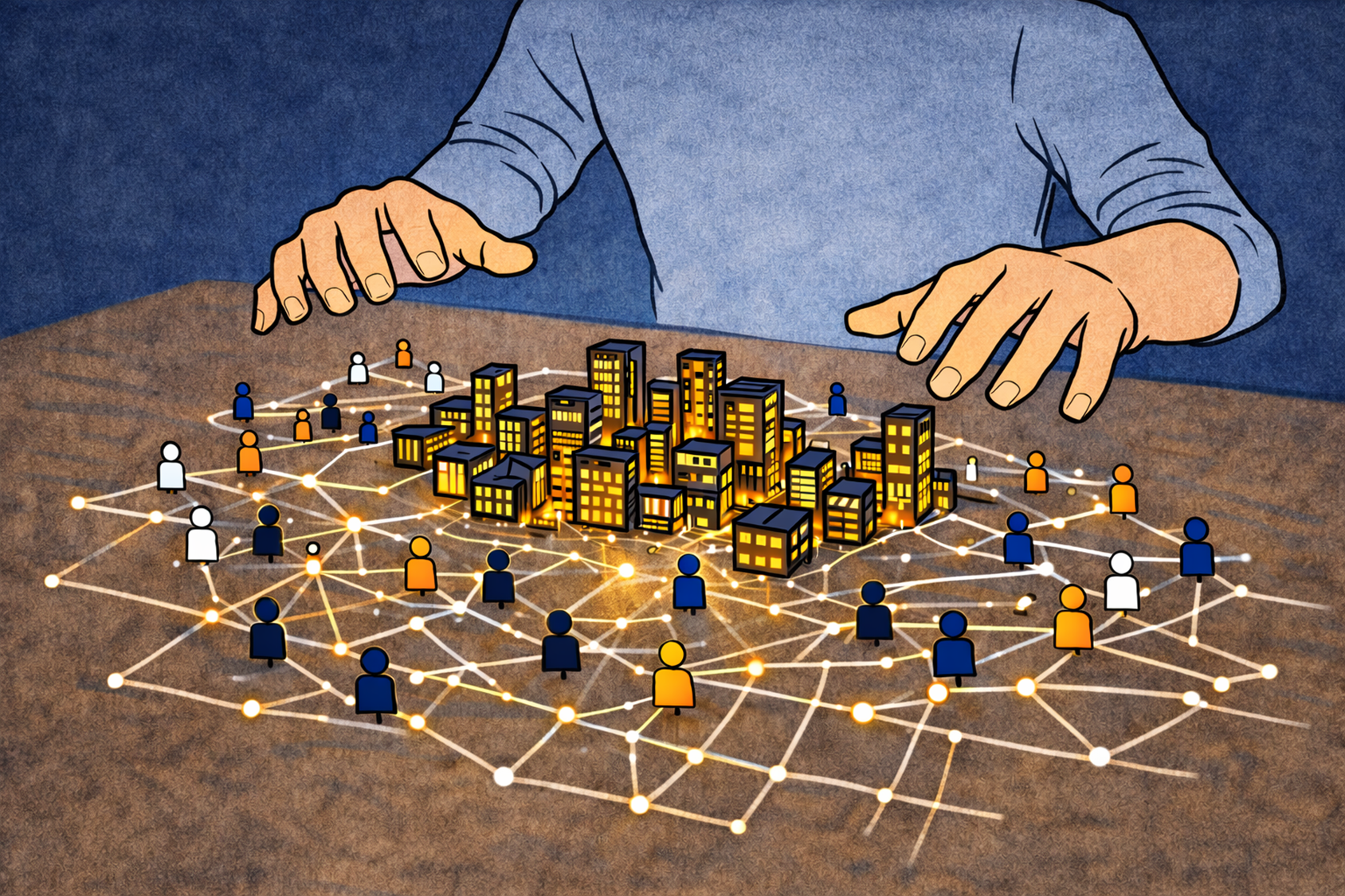

アプリケーションは、単体で存在しているように見えて、実はその背後で多くの前提条件に支えられています。

Applications may appear to exist independently, but in reality, they rely on many underlying prerequisites.

パソコンの機種、OSの状態、内部設定、周辺機器との相性などが、長い時間をかけて「そのPC専用の環境」として形成されています。

The PC model, the state of the operating system, internal settings, and compatibility with peripheral devices gradually form an environment unique to that particular PC over time.

これを別のPCにそっくり移そうとしても、目に見えない部分が噛み合わず、うまく動かないことは珍しくありません。

When trying to transfer this environment wholesale to another PC, mismatches in invisible areas often prevent things from working correctly.

---

PCというのは、例えるなら「地層」のようなものです。

A PC can be compared to a geological layer.

その地層は、利用者が無意識のうちに積み重ねてきたものであり、その地層の上でしか成立しない建築物が、いわゆるアプリケーションです。

That layer is built up unconsciously by the user over time, and applications are structures that can only stand on top of that specific layer.

つまり、まっさらなPCで、これまで使ってきたアプリケーションをそのまま使うことは ーー 実務的には、ほぼ絶望的と言って差し支えないでしょう。

In other words, using the same applications exactly as they were on a brand-new PC is, in practical terms, almost hopeless.

だからといって、「諦めました」と言えないのが、私たちエンジニアです。

That said, engineers are not in a position to say, “I give up.”

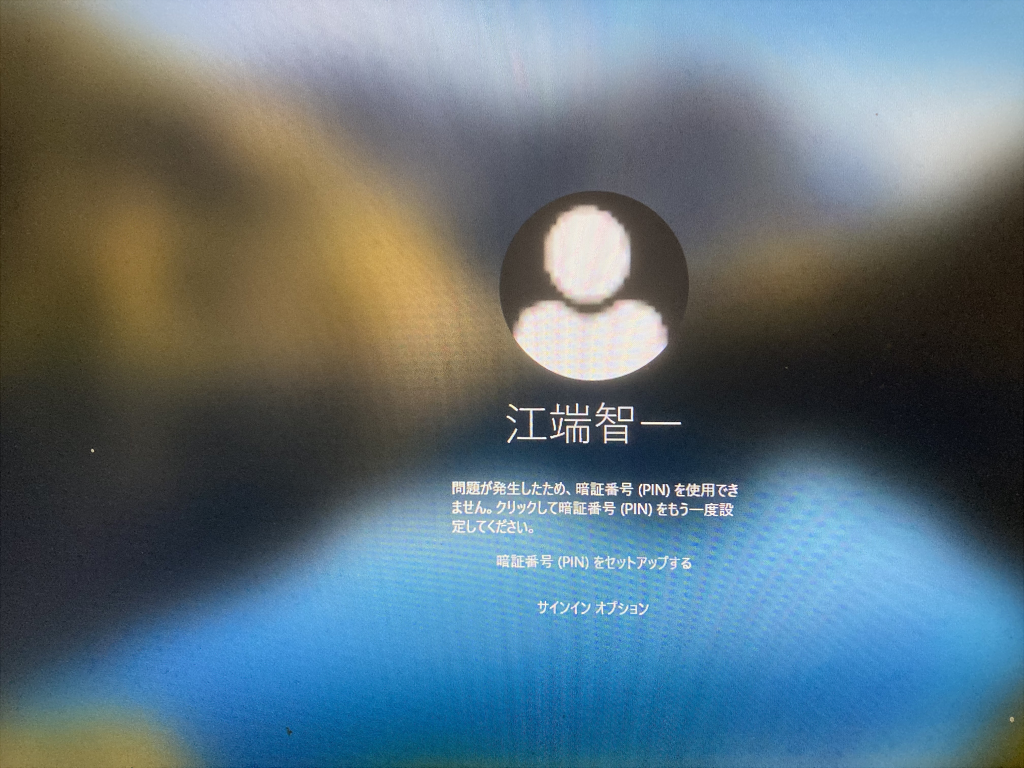

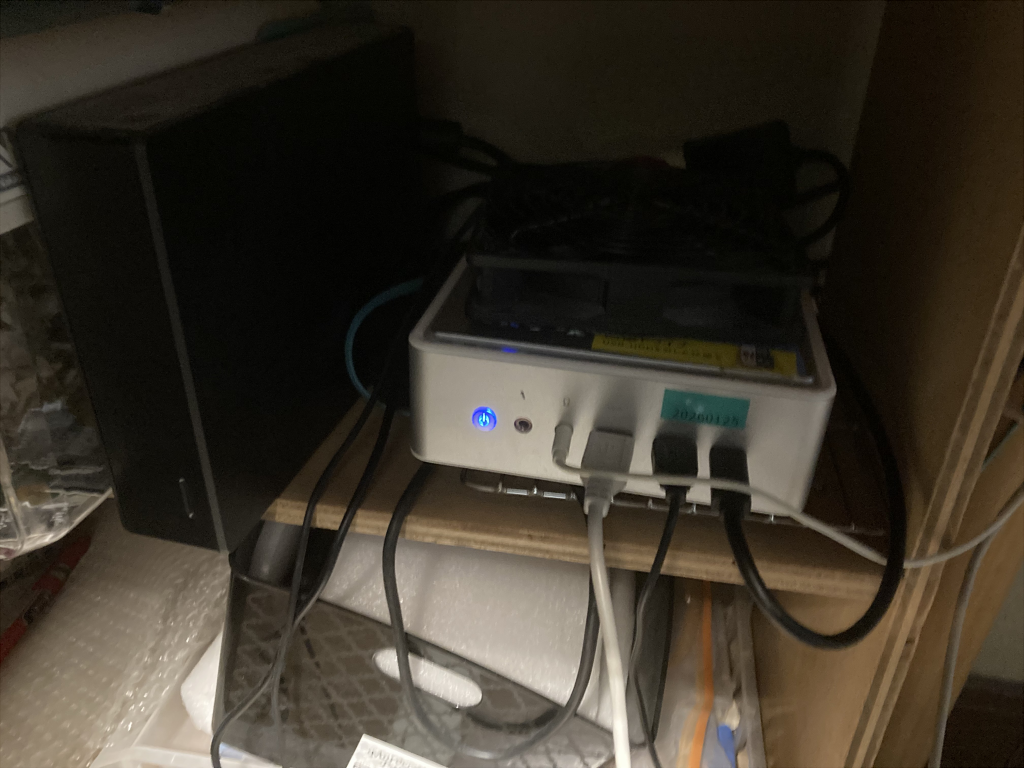

この週末も、ある行政系アプリの導入をきっかけに、事実上使用不能となったPCから、別のPCへ環境を移行するために四苦八苦しています。この恨み、忘れるつもりはありません。

This weekend as well, I am struggling to migrate an environment from a PC rendered practically unusable by the introduction of a specific government-related application to another PC, and I have no intention of forgetting this resentment.

法務局のアプリを作った方。名誉毀損で訴えてくれて構いません。法廷で徹底的にやり合いましょう。

To the person who made the Legal Affairs Bureau’s application: feel free to sue me for defamation. Let’s fight it out thoroughly in court.

あなた方のアプリが、管理者権限でOSやネットワーク設定に手を入れ、PCのリソースを消費し尽くし、結果として利用者の作業環境を破壊したことについて、私は、うんざりするほどの証拠を揃えて白日の下に晒す覚悟があります(本気です)。

I am fully prepared—seriously—to present overwhelming evidence in public showing that your application, by modifying OS and network settings with administrative privileges and consuming PC resources, ultimately destroyed users’ work environments.

正確に言い直すなら、これっきりの話ではありません。

To be precise, this is not a one-time incident.

■Windowsの自動バージョンアップで壊され、

■ドライバの自動更新で壊され、

■Pythonの更新で環境を壊され、

■Docker Desktopの仕様変更で壊され、

そして今度は、

■自国の行政機関のアプリによって壊されました。

- Broken by Windows automatic updates,

- broken by automatic driver updates,

- broken by Python updates that destroyed the environment,

- broken by specification changes in Docker Desktop,

and now,

- broken by an application from my own country’s government agency.

私は一体、どれだけの時間を「PCを使うため」に費やしてきたのでしょうか。

How much time have I spent just trying to be able to “use a PC”?

壊されて、直して、また壊されて、また直す。

Broken, fixed, broken again, fixed again.

この繰り返しに、一体どれほどの生産的価値があったのか、今となっては疑問しか残りません。

At this point, I can only question how much productive value this endless cycle has actually had.

ITエンジニアでなければ、「パソコンが壊れました。ですから今日は何もできません」と言うことが許されるのでしょうか。

If you are not an IT engineer, are you allowed to say, “My computer is broken, so I can’t do anything today”?

ITエンジニアではない人々は、このPCという道具による破壊行為と、どのように折り合いをつけて生きてきたのか。正直、一度聞いてみたいものです。

I want to ask how people who are not IT engineers have come to terms with the destruction caused by the tool known as the PC.

今朝も、私の許可を得ることなく、iPhoneは勝手にバージョンアップしていました。

This morning, my iPhone updated itself without my permission.

そして、iPhoneのバージョンアップもまた、一定の確率で不具合や作業妨害を引き起こしています。

iPhone updates also cause malfunctions and work disruptions with a certain probability.

私たちには、「望んでいないバージョンアップを拒否する権利」すら与えられていないのでしょうか。

Do we not even have the right to refuse updates we do not want?

なぜ、このような技術的暴力が、当然のものとして社会に受け入れられているのか、私には理解できません。

I cannot understand why this kind of technological violence is accepted as something normal in society.

----

どの政党も、消費税、物価高、所得倍増、企業の内部留保、富裕層への重課税 ーー 同じ言葉を繰り返すばかりです。

Every political party merely repeats the exact phrases: consumption tax, rising prices, income doubling, corporate retained earnings, and heavier taxation of the wealthy.

どの政党も同じことを言うのであれば、どこに投票しても同じだ、という結論にしかなりません。

If all parties say the same things, the only conclusion is that it makes no difference where you cast your vote.

■ 所得倍増を言うなら、数値目標を示せ。

- If you talk about doubling income, show numerical targets.

■企業の内部留保を問題にするなら、その企業を名指ししろ。

- If you claim corporate retained earnings are a problem, name the companies.

■富裕層への重課税を言うなら、その「富裕層」が誰を指すのかを定義しろ。

- If you argue for heavier taxation of the wealthy, define exactly who you mean by “the wealthy.”

そして、

And then,

■我が国の移民政策とは、一体何なのかを、いい加減はっきりさせろ。

- Make it clear, once and for all, what our country’s immigration policy actually is.

私は以前、外国人労働者の実態を調べたことがありますが、当時見えてきたのは、移民政策などという立派なものではなく、外国人労働力の使い捨てと、役目が終わった後の帰国を前提とした制度設計でした。

I once investigated the realities faced by foreign workers, and what I saw was not anything as grand as an immigration policy. Still, it is a system designed around the use of disposable foreign labor and repatriation once their role is complete.

その後、理念としての移民政策が明確に示されたとは、少なくとも私は聞いていません。

At least as far as I know, no clear immigration policy based on a coherent理念 has been presented since then.

(↑クリックすると、コラム「外国人就労拡大で際立つ日本の「ブラック国家ぶり」」に飛びます)

(↑ Click on the column)

抽象論の演説には、もう聞き飽きました。

I am already tired of abstract speeches.

正直に言えば、不快です。

To be honest, they are unpleasant.

具体的かつ定量的に語れないのであれば『黙っていろ』。

If you cannot speak concretely and quantitatively, then shut up.

---

ともあれ ――

Anyway,

「望んでいないバージョンアップを拒否する権利」の法制化を明確に掲げる政党があれば、私は、迷わず票を投じることは約束します。

If there is a political party that clearly advocates the legal right to refuse unwanted updates, I will vote for it without hesitation.

『行政府が提供するアプリを使うと、下手なウィルスより、酷い結果が待っている』 『メインのPCには絶対にインストールしないこと』