以下は,前述の内容を統合した matsim_crs_verified_exporter.html 解説書(統合版) である.そのまま README,論文補助資料,あるいはツール内 Help セクションとして利用可能である.

matsim_crs_verified_exporter.html 解説書(統合版)

1. はじめに

matsim_crs_verified_exporter.html( \\wsl$\Ubuntu\home\tomoi\matsim-example-project\scenarios\equil3\output)は,MATSim の出力ファイルからエージェント(person)の移動履歴を抽出し,

- 平面直角座標(x,y)を保持した TSV

- 緯度・経度に変換した GeoCSV

を生成するブラウザ完結型ツールである.

<!doctype html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>MATSim Drag&Drop → TSV + GeoCSV (auto zone w/ hint)</title>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

<style>

body { font-family: system-ui, sans-serif; margin: 0; padding: 14px; }

#drop { border: 2px dashed #777; border-radius: 12px; padding: 18px; }

#drop.drag { background: #f2f2f2; }

.row { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; align-items: end; margin-top: 12px; }

label { font-size: 12px; color: #444; display: block; }

input, select { padding: 6px; width: 420px; max-width: 95vw; }

select { width: 320px; }

button { padding: 8px 12px; }

pre { background: #fafafa; border: 1px solid #ddd; padding: 10px; height: 40vh; overflow: auto; margin-top: 10px; }

.meta { margin-top: 10px; font-size: 12px; color: #333; white-space: pre-wrap; }

code { background: #eee; padding: 0 4px; border-radius: 4px; }

.small { font-size: 12px; color: #555; }

</style>

</head>

<body>

<h2>MATSim:network+events(ドラッグ)→ TSV(平面)+ GeoCSV(経緯度)</h2>

<div id="drop">

ここに <b>output_network.xml.gz</b> と <b>output_events.xml.gz</b> をドラッグ&ドロップ

<div style="margin-top:8px" class="small">

TSV列:<code>time person_id x y type link</code><br>

GeoCSV列:<code>Source,Longitude,Latitude,Timestamp,Distance,Speed,Transport</code><br>

本ツールは「町田(広袴)など、想定位置に近いゾーン」を自動選択します。network記載CRSは参考表示に留めます(誤記の可能性があるため)。

</div>

</div>

<div class="row">

<div>

<label>対象イベント type(空なら「link+personが解決できたもの全て」)</label>

<input id="types" value="entered link,left link,departure,arrival,vehicle enters traffic,actstart,actend" />

</div>

<div>

<label>TSV出力ファイル名</label>

<input id="outnameTsv" value="traj_all.tsv" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div>

<label>GeoCSV出力ファイル名</label>

<input id="outnameCsv" value="traj_all_geo.csv" />

</div>

<div>

<label>Source(person_id)のゼロ埋め桁数</label>

<input id="srcWidth" value="6" style="width:120px" />

</div>

<div>

<label>Timestamp日付(固定)</label>

<input id="baseDate" value="2026-01-01" style="width:140px" />

</div>

</div>

<div class="row">

<div>

<label>地域ヒント(経度,緯度)※ゾーン自動選択に使用</label>

<input id="hintLonLat" value="139.50,35.60" style="width:240px" />

</div>

<div class="small" style="max-width:900px">

町田(広袴)想定ならこのままで良いです。別地域なら変更してください(例:福岡なら 130.40,33.60)。

</div>

</div>

<div class="row">

<div>

<label>ゾーン(自動選択結果/手動上書き可)</label>

<select id="zoneSelect" disabled></select>

</div>

<div style="max-width:980px">

<div class="small">

「ヒント座標に近いゾーン」を自動採用します。意図した地域と合わない場合はここで手動変更してください。<br>

network記載CRS(EPSG:xxxx)も表示しますが、誤記の可能性があるため自動採用には使いません。

</div>

<div class="meta" id="zoneCandidates"></div>

</div>

</div>

<div class="row">

<button id="run" disabled>生成してダウンロード(TSV+CSV)</button>

</div>

<div class="meta" id="status">未読み込み</div>

<pre id="preview"></pre>

<script>

let networkFile = null;

let eventsFile = null;

const drop = document.getElementById("drop");

const runBtn = document.getElementById("run");

const statusEl = document.getElementById("status");

const previewEl= document.getElementById("preview");

const zoneSelect = document.getElementById("zoneSelect");

const zoneCandidatesEl = document.getElementById("zoneCandidates");

function setStatus(msg){ statusEl.textContent = msg; }

function setPreview(msg){ previewEl.textContent = msg; }

drop.addEventListener("dragover", (e)=>{ e.preventDefault(); drop.classList.add("drag"); });

drop.addEventListener("dragleave", ()=> drop.classList.remove("drag"));

drop.addEventListener("drop", (e)=>{

e.preventDefault();

drop.classList.remove("drag");

networkFile = null;

eventsFile = null;

for (const f of e.dataTransfer.files) {

const n = f.name.toLowerCase();

if (n.includes("network") && n.endsWith(".gz")) networkFile = f;

if (n.includes("events") && n.endsWith(".gz")) eventsFile = f;

}

zoneSelect.disabled = true;

zoneSelect.innerHTML = "";

zoneCandidatesEl.textContent = "";

if (networkFile && eventsFile) {

runBtn.disabled = false;

runBtn.textContent = "生成してダウンロード(TSV+CSV)";

setStatus(`準備OK\nnetwork: ${networkFile.name}\nevents : ${eventsFile.name}\n「生成」を押してください`);

} else {

runBtn.disabled = true;

setStatus("network/events の両方が必要です(ファイル名に network / events を含む .gz を想定)");

}

});

// ---------- gzip streaming decode ----------

async function* ungzipTextChunks(file) {

const ds = new DecompressionStream("gzip");

const textStream = file.stream().pipeThrough(ds).pipeThrough(new TextDecoderStream("utf-8"));

const reader = textStream.getReader();

try {

while (true) {

const {value, done} = await reader.read();

if (done) break;

if (value) yield value;

}

} finally {

reader.releaseLock();

}

}

// ---------- attribute parse ----------

function parseAttrs(tagText) {

const attrs = {};

const re = /(\w+)\s*=\s*(?:"([^"]*)"|'([^']*)')/g;

let m;

while ((m = re.exec(tagText)) !== null) {

attrs[m[1]] = (m[2] !== undefined) ? m[2] : m[3];

}

return attrs;

}

// ---------- JGD2011 Japan Plane Rectangular (zones 1..19) params ----------

const JPRCS = {

1: {lat0:33, lon0:129},

2: {lat0:33, lon0:131},

3: {lat0:36, lon0:132.1666666667},

4: {lat0:33, lon0:133.5},

5: {lat0:36, lon0:134.3333333333},

6: {lat0:36, lon0:136},

7: {lat0:36, lon0:137.1666666667},

8: {lat0:36, lon0:138.5},

9: {lat0:36, lon0:139.8333333333},

10: {lat0:40, lon0:140.8333333333},

11: {lat0:44, lon0:140.25},

12: {lat0:44, lon0:142.25},

13: {lat0:44, lon0:144.25},

14: {lat0:26, lon0:142},

15: {lat0:26, lon0:127.5},

16: {lat0:26, lon0:124},

17: {lat0:26, lon0:131},

18: {lat0:20, lon0:136},

19: {lat0:26, lon0:154},

};

function tmParamsFromZone(zone) {

const z = JPRCS[zone];

if (!z) return null;

const epsg = 6669 + zone; // 6670..6688

return {

epsg,

zone,

a: 6378137.0, // GRS80

f: 1.0 / 298.257222101, // GRS80

k0: 0.9999,

lat0: z.lat0 * Math.PI/180,

lon0: z.lon0 * Math.PI/180,

fe: 0.0,

fn: 0.0,

lat0deg: z.lat0,

lon0deg: z.lon0,

};

}

// ---------- inverse Transverse Mercator (verification-grade) ----------

function invTM(x, y, p) {

const a = p.a, f = p.f, k0 = p.k0;

const e2 = 2*f - f*f;

const ep2 = e2 / (1 - e2);

const x1 = (x - p.fe) / k0;

const y1 = (y - p.fn) / k0;

const A0 = 1 - e2/4 - 3*e2*e2/64 - 5*e2*e2*e2/256;

const A2 = 3*e2/8 + 3*e2*e2/32 + 45*e2*e2*e2/1024;

const A4 = 15*e2*e2/256 + 45*e2*e2*e2/1024;

const A6 = 35*e2*e2*e2/3072;

function meridional(phi) {

return a*(A0*phi - A2*Math.sin(2*phi) + A4*Math.sin(4*phi) - A6*Math.sin(6*phi));

}

const M0 = meridional(p.lat0);

const M = M0 + y1;

const mu = M / (a*A0);

const e1 = (1 - Math.sqrt(1-e2)) / (1 + Math.sqrt(1-e2));

const J1 = 3*e1/2 - 27*Math.pow(e1,3)/32;

const J2 = 21*e1*e1/16 - 55*Math.pow(e1,4)/32;

const J3 = 151*Math.pow(e1,3)/96;

const J4 = 1097*Math.pow(e1,4)/512;

const fp = mu + J1*Math.sin(2*mu) + J2*Math.sin(4*mu) + J3*Math.sin(6*mu) + J4*Math.sin(8*mu);

const sinfp = Math.sin(fp), cosfp = Math.cos(fp), tanfp = Math.tan(fp);

const N1 = a / Math.sqrt(1 - e2*sinfp*sinfp);

const R1 = a*(1-e2) / Math.pow(1 - e2*sinfp*sinfp, 1.5);

const T1 = tanfp*tanfp;

const C1 = ep2*cosfp*cosfp;

const D = x1 / N1;

const Q1 = N1*tanfp / R1;

const Q2 = (D*D)/2;

const Q3 = (5 + 3*T1 + 10*C1 - 4*C1*C1 - 9*ep2) * Math.pow(D,4)/24;

const Q4 = (61 + 90*T1 + 298*C1 + 45*T1*T1 - 252*ep2 - 3*C1*C1) * Math.pow(D,6)/720;

const lat = fp - Q1*(Q2 - Q3 + Q4);

const Q5 = D;

const Q6 = (1 + 2*T1 + C1) * Math.pow(D,3)/6;

const Q7 = (5 - 2*C1 + 28*T1 - 3*C1*C1 + 8*ep2 + 24*T1*T1) * Math.pow(D,5)/120;

const lon = p.lon0 + (Q5 - Q6 + Q7) / cosfp;

return {lat, lon}; // radians

}

function median(arr) {

if (!arr.length) return NaN;

const a = [...arr].sort((x,y)=>x-y);

const mid = Math.floor(a.length/2);

return (a.length % 2) ? a[mid] : (a[mid-1] + a[mid]) / 2;

}

function padLeft(s, w) {

s = String(s);

if (s.length >= w) return s;

return "0".repeat(w - s.length) + s;

}

function secToTimestamp(secStr, baseDate) {

const sec = Math.floor(parseFloat(secStr || "0"));

const hh = Math.floor(sec / 3600);

const mm = Math.floor((sec % 3600) / 60);

const ss = sec % 60;

const HH = String(hh).padStart(2, "0");

const MM = String(mm).padStart(2, "0");

const SS = String(ss).padStart(2, "0");

return `${baseDate} ${HH}:${MM}:${SS}`;

}

// ---------- network parse + CRS detect + sample nodes ----------

async function parseNetworkStream(networkFile) {

const nodes = new Map(); // id -> [x,y]

const links = new Map(); // id -> [from,to]

let crsText = "";

const sampleXY = [];

const SAMPLE_MAX = 250;

let buf = "";

let nodeCount = 0;

let linkCount = 0;

const keepMax = 2_000_000;

let headerChecked = false;

for await (const chunk of ungzipTextChunks(networkFile)) {

if (!headerChecked) {

const head = (buf + chunk).slice(0, 200000);

const m = /coordinateReferenceSystem[^>]*>([^<]+)</i.exec(head);

if (m) crsText = m[1].trim();

headerChecked = true;

}

buf += chunk;

while (true) {

const iNode = buf.indexOf("<node ");

const iLink = buf.indexOf("<link ");

let i = -1, kind = "";

if (iNode === -1 && iLink === -1) break;

if (iNode !== -1 && (iLink === -1 || iNode < iLink)) { i = iNode; kind = "node"; }

else { i = iLink; kind = "link"; }

const j = buf.indexOf(">", i);

if (j === -1) break;

const tagText = buf.slice(i, j+1);

buf = buf.slice(j+1);

const a = parseAttrs(tagText);

if (kind === "node") {

const id = a.id, x = a.x, y = a.y;

if (id != null && x != null && y != null) {

const xx = parseFloat(x), yy = parseFloat(y);

nodes.set(id, [xx, yy]);

nodeCount++;

if (sampleXY.length < SAMPLE_MAX) sampleXY.push([xx, yy]);

}

} else {

const id = a.id, fr = a.from, to = a.to;

if (id != null && fr != null && to != null) {

links.set(id, [fr, to]);

linkCount++;

}

}

if ((nodeCount + linkCount) % 20000 === 0 && (nodeCount + linkCount) > 0) {

setStatus(`network解析中… nodes=${nodeCount}, links=${linkCount}`);

await new Promise(r => setTimeout(r, 0));

}

}

if (buf.length > keepMax) buf = buf.slice(-keepMax);

}

setStatus(`network解析完了 nodes=${nodeCount}, links=${linkCount}\nnetwork記載CRS=${crsText || "(unknown)"}\nゾーン選択中…`);

return {nodes, links, crsText, sampleXY};

}

function linkMidXY(linkId, nodes, links) {

const lt = links.get(linkId);

if (!lt) return null;

const p1 = nodes.get(lt[0]);

const p2 = nodes.get(lt[1]);

if (!p1 || !p2) return null;

return [(p1[0] + p2[0]) / 2.0, (p1[1] + p2[1]) / 2.0];

}

// ---------- zone choose by lon/lat hint ----------

function parseHint() {

const s = (document.getElementById("hintLonLat").value || "").trim();

const m = s.split(",").map(x => x.trim()).filter(Boolean);

if (m.length !== 2) return {hintLon: 139.5, hintLat: 35.6};

const hintLon = parseFloat(m[0]);

const hintLat = parseFloat(m[1]);

if (!Number.isFinite(hintLon) || !Number.isFinite(hintLat)) return {hintLon: 139.5, hintLat: 35.6};

return {hintLon, hintLat};

}

function inferZonesByHint(sampleXY, hintLon, hintLat) {

const results = [];

for (let zone = 1; zone <= 19; zone++) {

const p = tmParamsFromZone(zone);

const lons = [];

const lats = [];

for (const [x,y] of sampleXY) {

const ll = invTM(x, y, p);

const lon = ll.lon * 180/Math.PI;

const lat = ll.lat * 180/Math.PI;

if (Number.isFinite(lon) && Number.isFinite(lat)) {

lons.push(lon);

lats.push(lat);

}

}

const mlon = median(lons);

const mlat = median(lats);

// ヒントからの距離(度)…経度は緯度でスケール(ざっくり)

const dLon = (mlon - hintLon) * Math.cos((hintLat*Math.PI)/180);

const dLat = (mlat - hintLat);

const dist = Math.sqrt(dLon*dLon + dLat*dLat);

const inJapan = (mlon >= 120 && mlon <= 155 && mlat >= 20 && mlat <= 47);

const score = dist + (inJapan ? 0 : 999);

results.push({

zone,

epsg: p.epsg,

mlon,

mlat,

score,

dist,

lon0: p.lon0deg,

lat0: p.lat0deg,

inJapan

});

}

results.sort((a,b)=>a.score - b.score);

return results;

}

function renderZoneUI(results, defaultZone, crsText, hintLon, hintLat) {

zoneSelect.innerHTML = "";

for (let z=1; z<=19; z++) {

const opt = document.createElement("option");

opt.value = String(z);

opt.textContent = `第${z}系(zone ${z} / EPSG:${6669+z})`;

if (z === defaultZone) opt.selected = true;

zoneSelect.appendChild(opt);

}

zoneSelect.disabled = false;

const top = results.slice(0, 6);

let msg = `地域ヒント: (${hintLon.toFixed(4)}, ${hintLat.toFixed(4)})\n`;

msg += "ゾーン候補(ヒント近傍・上位):\n";

for (const r of top) {

msg += ` zone${r.zone} EPSG:${r.epsg} median(lon,lat)=(${r.mlon.toFixed(6)}, ${r.mlat.toFixed(6)}) dist≈${r.dist.toFixed(3)}deg\n`;

}

msg += "\n";

msg += `network記載CRS: ${crsText || "(unknown)"}\n`;

msg += "※networkのCRSは誤記の可能性があるため、自動採用は行いません。\n";

zoneCandidatesEl.textContent = msg;

}

// ---------- events parse + build TSV+GeoCSV ----------

async function buildOutputs(eventsFile, nodes, links, wantTypes, outTsvName, outCsvName, zone, srcWidth, baseDate) {

const tmParams = tmParamsFromZone(zone);

const tsvHeader = "time\tperson_id\tx\ty\ttype\tlink\n";

const csvHeader = "Source,Longitude,Latitude,Timestamp,Distance,Speed,Transport\n";

const tsvParts = [tsvHeader];

const csvParts = [csvHeader];

let carry = "";

let outLinesTsv = 1;

let outLinesCsv = 1;

const veh2person = new Map();

let matched = 0;

let skippedType = 0, skippedNoLink = 0, skippedNoXY = 0, skippedNoPersonResolved = 0;

const previewLines = [];

const previewMax = 80;

let lastUi = performance.now();

for await (const chunk of ungzipTextChunks(eventsFile)) {

let text = carry + chunk;

carry = "";

while (true) {

const i = text.indexOf("<event ");

if (i === -1) { carry = text; break; }

const j = text.indexOf("/>", i);

if (j === -1) { carry = text.slice(i); break; }

const tagText = text.slice(i, j+2);

text = text.slice(j+2);

const a = parseAttrs(tagText);

const type = a.type || "";

if (wantTypes && wantTypes.size && !wantTypes.has(type)) { skippedType++; continue; }

if (type === "PersonEntersVehicle") {

const p = a.person, v = a.vehicle;

if (p && v) veh2person.set(v, p);

continue;

}

const link = a.link;

if (!link) { skippedNoLink++; continue; }

let pid = a.person || "";

if (!pid) {

const v = a.vehicle || "";

if (v && veh2person.has(v)) pid = veh2person.get(v);

}

if (!pid) { skippedNoPersonResolved++; continue; }

const lt = links.get(link);

if (!lt) { skippedNoXY++; continue; }

const p1 = nodes.get(lt[0]);

const p2 = nodes.get(lt[1]);

if (!p1 || !p2) { skippedNoXY++; continue; }

const x = (p1[0] + p2[0]) / 2.0;

const y = (p1[1] + p2[1]) / 2.0;

const t = a.time ?? "0";

// TSV

const tsvLine = `${t}\t${pid}\t${x}\t${y}\t${type}\t${link}\n`;

tsvParts.push(tsvLine);

outLinesTsv++;

// GeoCSV

const ll = invTM(x, y, tmParams);

const lon = (ll.lon * 180/Math.PI).toFixed(6);

const lat = (ll.lat * 180/Math.PI).toFixed(6);

const src = padLeft(pid, srcWidth);

const ts = secToTimestamp(t, baseDate);

const csvLine = `${src},${lon},${lat},${ts},,,${type}\n`;

csvParts.push(csvLine);

outLinesCsv++;

matched++;

if (previewLines.length < previewMax) previewLines.push(csvLine);

const now = performance.now();

if (now - lastUi > 250) {

setStatus(

`events処理中… TSV行=${outLinesTsv}, CSV行=${outLinesCsv}(マッチ=${matched})\n` +

`使用ゾーン: zone${zone} EPSG:${tmParams.epsg}(lon0=${tmParams.lon0deg})\n` +

`skip: type=${skippedType}, noLink=${skippedNoLink}, noXY=${skippedNoXY}, noPersonResolved=${skippedNoPersonResolved}\n` +

`veh2person=${veh2person.size}`

);

setPreview(csvHeader + previewLines.join("") + (matched > previewMax ? "…(CSVプレビュー省略)\n" : ""));

lastUi = now;

await new Promise(r => setTimeout(r, 0));

}

}

}

setStatus(

`完了\nTSV行=${outLinesTsv} CSV行=${outLinesCsv}(マッチ=${matched})\n` +

`使用ゾーン: zone${zone} EPSG:${tmParams.epsg}\n` +

`skip: type=${skippedType}, noLink=${skippedNoLink}, noXY=${skippedNoXY}, noPersonResolved=${skippedNoPersonResolved}`

);

function download(name, parts, mime) {

const blob = new Blob(parts, {type: mime});

const url = URL.createObjectURL(blob);

const a = document.createElement("a");

a.href = url;

a.download = name;

a.click();

URL.revokeObjectURL(url);

}

download(outTsvName || "traj_all.tsv", tsvParts, "text/tab-separated-values;charset=utf-8");

download(outCsvName || "traj_all_geo.csv", csvParts, "text/csv;charset=utf-8");

}

// ---------- main ----------

runBtn.addEventListener("click", async ()=>{

try {

runBtn.disabled = true;

setPreview("");

const typeStr = document.getElementById("types").value.trim();

const outTsv = document.getElementById("outnameTsv").value.trim() || "traj_all.tsv";

const outCsv = document.getElementById("outnameCsv").value.trim() || "traj_all_geo.csv";

const srcWidth = Math.max(1, parseInt(document.getElementById("srcWidth").value.trim() || "6", 10));

const baseDate = document.getElementById("baseDate").value.trim() || "2026-01-01";

const {hintLon, hintLat} = parseHint();

const wantTypes = new Set(typeStr ? typeStr.split(",").map(s=>s.trim()).filter(Boolean) : []);

setStatus("network解析開始…");

const {nodes, links, crsText, sampleXY} = await parseNetworkStream(networkFile);

const inferred = inferZonesByHint(sampleXY, hintLon, hintLat);

const defaultZone = inferred[0]?.zone || 9;

renderZoneUI(inferred, defaultZone, crsText, hintLon, hintLat);

setStatus(

`ゾーン自動選択完了\n` +

`採用デフォルト: zone${defaultZone}(手動変更可)\n` +

`events解析を開始します…`

);

const zone = parseInt(zoneSelect.value, 10) || defaultZone;

setStatus(

`events解析開始…(TSV+CSV同時生成)\n` +

`使用ゾーン: zone${zone} (EPSG:${6669+zone})`

);

await buildOutputs(eventsFile, nodes, links, wantTypes, outTsv, outCsv, zone, srcWidth, baseDate);

runBtn.disabled = false;

setStatus(statusEl.textContent + "\nダウンロード完了");

} catch (e) {

runBtn.disabled = false;

setStatus("エラー: " + (e?.message || e));

}

});

</script>

</body>

</html>

サーバは不要であり,ローカルPC上で動作する.入力データは外部送信されない.

本ツールの設計思想は,

座標系(CRS)をメタデータに依存せず,地理的位置整合性で検証して決定する

ことにある.

これは,MATSimネットワークの CRS 記述が誤っている場合でも,実際の地理的位置に基づいて適切な平面直角系(ゾーン)を選択するための安全設計である.

2. 使い方(基本操作)

Step 1:ファイルを準備する

MATSim 実行後の出力ディレクトリから,以下の2つのファイルを用意する.

output_network.xml.gz

output_events.xml.gz

Step 2:ドラッグ&ドロップ

ブラウザで

matsim_crs_verified_exporter.html

を開き,画面中央の枠内に

- output_network.xml.gz

- output_events.xml.gz

の 2ファイルを同時にドラッグ&ドロップする.

両方が認識されると「生成してダウンロード」ボタンが有効になる.

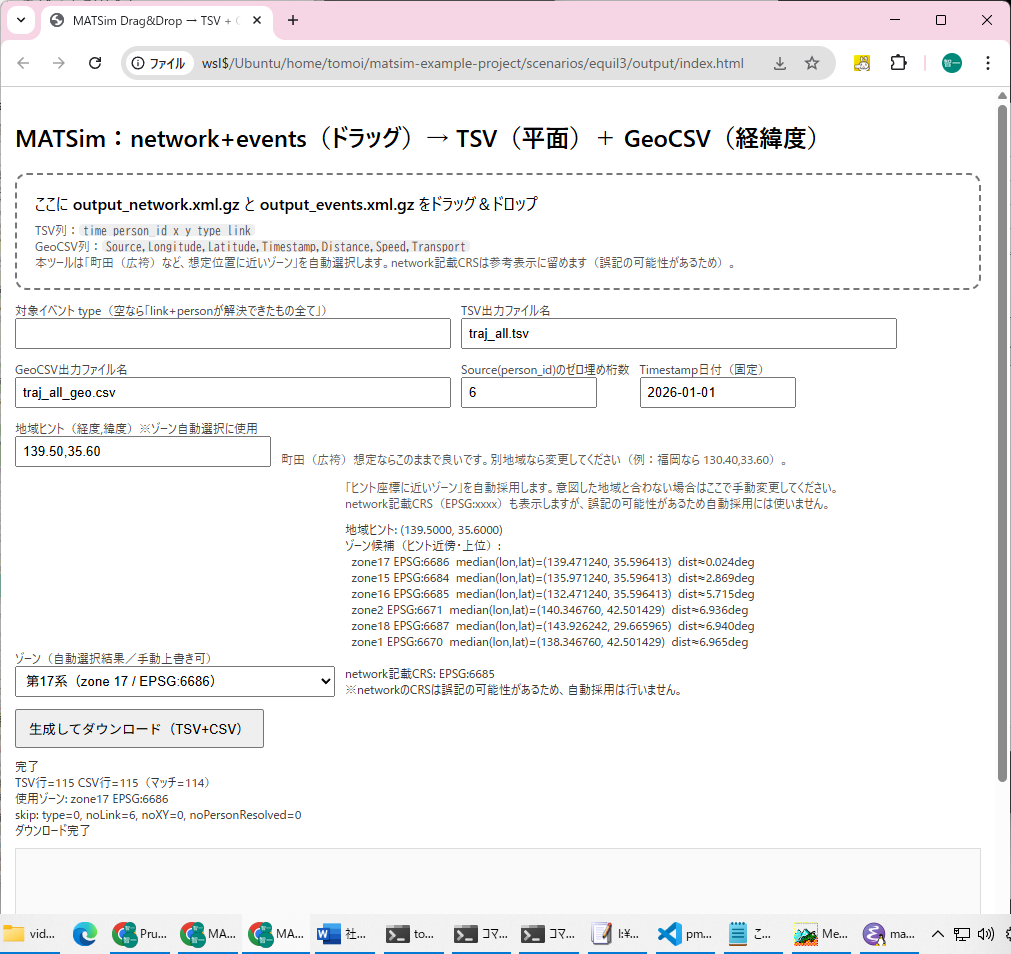

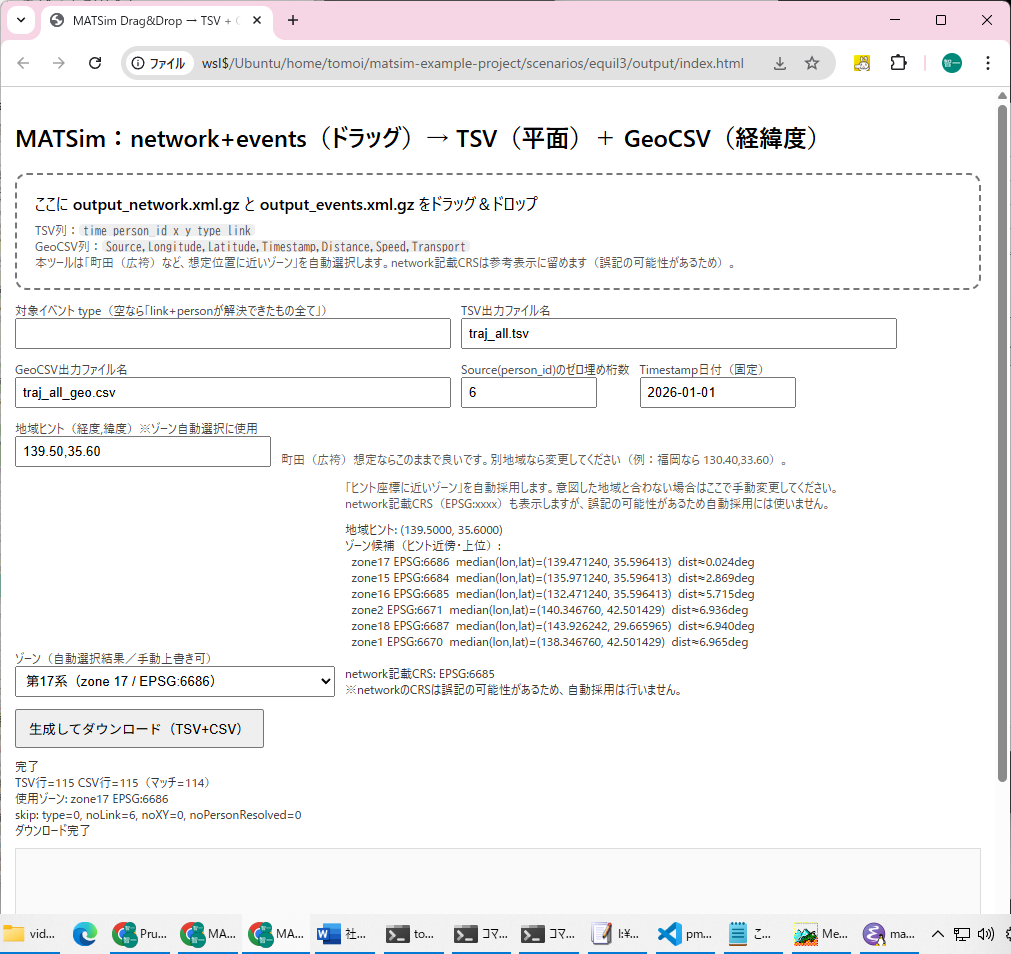

Step 3:設定を確認

- 対象イベント type(例:actend, departure 等)

- 出力ファイル名

- Source のゼロ埋め桁数

- Timestamp 固定日付

- 地域ヒント(例:町田なら 139.50,35.60)

特に重要なのが 地域ヒント である.

この値を基準にゾーンが自動決定される.

Step 4:生成

「生成してダウンロード」を押すと,

- traj_all.tsv(平面座標)

- traj_all_geo.csv(緯度経度)

が生成される.

3. 入力ファイルの説明

3.1 output_network.xml.gz とは

MATSim のネットワーク定義ファイルである.

主な内容:

<node id="..." x="..." y="..."/>

<link id="..." from="..." to="..."/>

<coordinateReferenceSystem>...</coordinateReferenceSystem>

役割

- link の両端 node 座標(x,y)を提供

- link id → 平面座標 への変換基盤

このファイルが無いと,events の link を地理座標へ変換できない.

3.2 output_events.xml.gz とは

MATSim シミュレーション中に発生したイベントの時系列記録である.

例:

<event time="21600.0" type="actend" person="2" link="10"/>

主なイベント:

- actstart / actend

- departure / arrival

- entered link / left link

- vehicle enters traffic

- PersonEntersVehicle

役割

- person_id

- event time(秒)

- link id

を取得する.

本ツールでは,events 内の link id を network の座標に結び付けることで地理情報を復元する.

4. 内部処理の概要

4.1 network の解析

- gzip をブラウザで展開

<node> と <link> をストリーム解析- id → 座標マッピングを構築

- ゾーン推定用に座標をサンプリング

4.2 ゾーン決定(CRS Verified の核心)

平面直角座標系(JGD2011の1〜19系)を総当たりし,

- 各 zone で逆TM変換

- 緯度経度中央値を計算

- 地域ヒントとの距離を算出

- 最も近い zone を採用

する.

これにより,

を回避する.

4.3 events の解析

- 指定 type のみ抽出

- link を持つイベントのみ処理

- vehicle → person 解決を試行

- link の両端 node の中点を座標とする

- TSV と GeoCSV を同時生成

5. 出力仕様

5.1 TSV(平面座標)

time person_id x y type link

5.2 GeoCSV(緯度経度)

Source,Longitude,Latitude,Timestamp,Distance,Speed,Transport

- Timestamp = 固定日付 + event秒変換

- Distance / Speed は空欄(現仕様)

6. 使用条件と制約

6.1 前提条件

- 日本国内の平面直角座標(JGD2011)

- link を含む events

- gzip 対応ブラウザ

6.2 地域依存性

初期値:

139.50,35.60(町田想定)

別地域ではヒント変更が必要.

日本国外は現仕様では非対応.

7. 設計思想の転換点

旧方式:

現方式:

これは

静的メタ情報依存 → 実データ整合判定

への設計変更である.

8. 既知の制限

- 座標は link 中点

- 実軌跡再構成ではない

- Distance / Speed 未算出

- Excel表示崩れの可能性あり(データ自体は正常)

9. 改造・拡張方向

9.1 汎用化

9.2 軌跡精度向上

9.3 解析機能追加

9.4 可視化統合

10. まとめ

matsim_crs_verified_exporter.html は,

- MATSim events を地理的に検証可能な形へ変換する

- CRS誤認識による座標崩壊を防ぐ

- 地域ヒント付きゾーン自動選択を備える

研究検証用途向けの安全設計ツールである.

必要であれば,

- 英語版併記

- HTML内Help埋め込み版

- バージョン履歴セクション追加

にも再構成できる.

=====

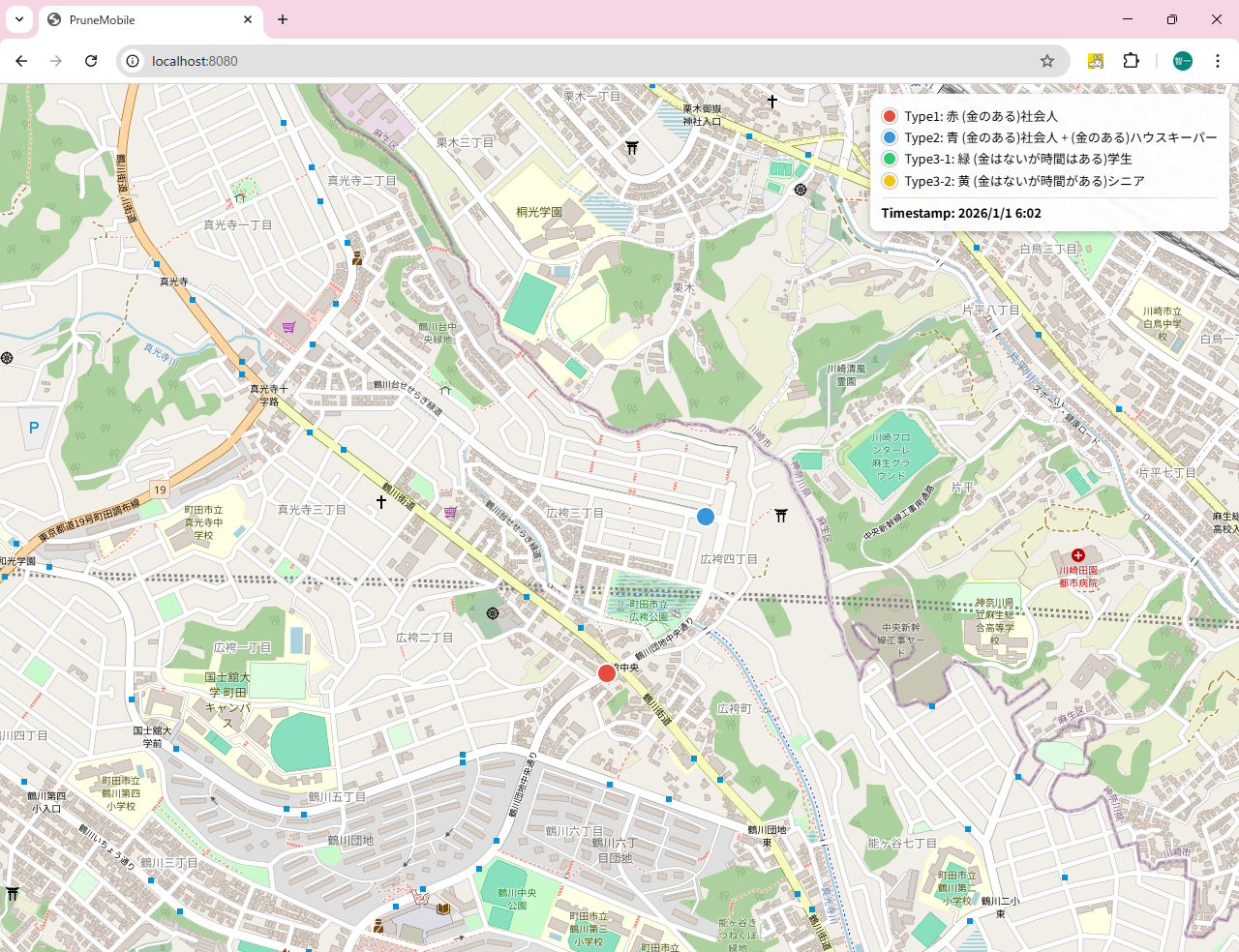

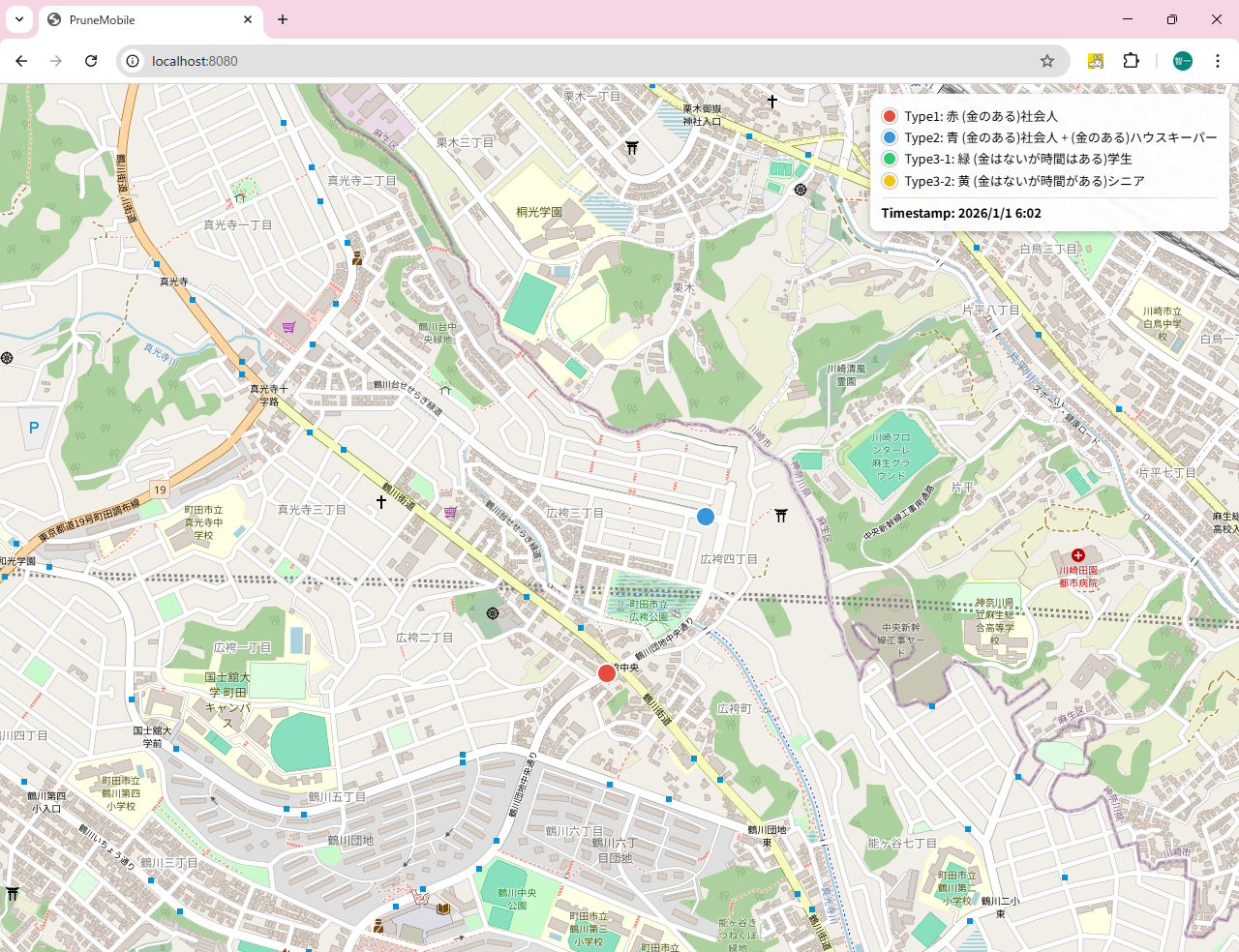

これによって作成されたtraj_all_geo.csvを使って、pm_proxy_single_socket_traj_all_geo.go と server22-1_v3.go を使うことで、WebにMATSimで作ったエージェントを動かしてみせることができる。

[pm_proxy_single_socket_traj_all_geo.go] (I:\home\ebata\hakata\video3)

// pm_proxy_single_socket_traj_all_geo.go

package main

import (

"encoding/csv"

"flag"

"fmt"

"log"

"math"

"net/url"

"os"

"strconv"

"sync"

"time"

"github.com/gorilla/websocket"

)

type GetLoc struct {

ID int `json:"id"`

Lat float64 `json:"lat"`

Lng float64 `json:"lng"`

Type int `json:"type"`

Timestamp string `json:"timestamp"` // 懿「蕕SVのTimestampをそのまま使う

}

type unmTbl struct {

uniName string

objType int

simNum int

pmNum int

lon float64

lat float64

}

var (

list = make([]unmTbl, 0)

addr = flag.String("addr", "0.0.0.0:8080", "http service address")

mutex sync.Mutex

)

func connectWebSocket() (*websocket.Conn, error) {

u := url.URL{Scheme: "ws", Host: *addr, Path: "/echo2"}

for i := 0; i < 5; i++ {

c, _, err := websocket.DefaultDialer.Dial(u.String(), nil)

if err == nil {

log.Println("Connected to WebSocket.")

return c, nil

}

log.Println("WebSocket connection failed:", err)

}

return nil, fmt.Errorf("failed to connect WebSocket")

}

func main() {

flag.Parse()

log.SetFlags(0)

file, err := os.Open("traj_all_geo.csv")

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer file.Close()

reader := csv.NewReader(file)

reader.FieldsPerRecord = -1 // 999.9 行など列数揺れ対策

c, err := connectWebSocket()

if err != nil {

log.Fatal(err)

}

defer c.Close()

for {

line, err := reader.Read()

if err != nil {

break

}

fmt.Println("--->1")

time.Sleep(100 * time.Millisecond)

// CSV:

// Source,Longitude,Latitude,Timestamp,Distance,Speed,Transport,Type

if len(line) < 8 {

continue

}

if line[0] == "Source" {

continue

}

uniName := line[0]

lon, err1 := strconv.ParseFloat(line[1], 64)

lat, err2 := strconv.ParseFloat(line[2], 64)

if err1 != nil || err2 != nil {

continue

}

ts := line[3] // 懿「蜒fータの Timestamp をそのまま使う

typ, err := strconv.Atoi(line[7])

if err != nil || typ < 1 || typ > 4 {

typ = 1

}

found := false

for i := range list {

if list[i].uniName == uniName {

fmt.Println("--->2")

time.Sleep(100 * time.Millisecond)

found = true

oldLat := list[i].lat

oldLon := list[i].lon

list[i].lat = lat

list[i].lon = lon

list[i].objType = typ

if math.Abs(oldLat-lat) > 1e-12 || math.Abs(oldLon-lon) > 1e-12 {

gl := GetLoc{

ID: list[i].pmNum,

Lat: lat,

Lng: lon,

Type: typ,

Timestamp: ts,

}

mutex.Lock()

err = c.WriteJSON(gl)

if err != nil {

mutex.Unlock()

c.Close()

c, err = connectWebSocket()

if err != nil {

log.Println("WebSocket reconnect failed")

return

}

continue

}

glAck := new(GetLoc)

err = c.ReadJSON(glAck)

mutex.Unlock()

if err != nil {

c.Close()

c, err = connectWebSocket()

if err != nil {

log.Println("WebSocket reconnect failed")

return

}

continue

}

// 終端(999.9,999.9)で削除

if lat > 999.0 || lon > 999.0 {

list = append(list[:i], list[i+1:]...)

}

}

break

}

}

if !found {

ut := unmTbl{

uniName: uniName,

objType: typ,

simNum: len(list),

lat: lat,

lon: lon,

}

gl := GetLoc{

ID: 0,

Lat: lat,

Lng: lon,

Type: typ,

Timestamp: ts,

}

mutex.Lock()

err := c.WriteJSON(gl)

if err != nil {

mutex.Unlock()

c.Close()

c, err = connectWebSocket()

if err != nil {

log.Println("WebSocket reconnect failed")

return

}

continue

}

glAck := new(GetLoc)

err = c.ReadJSON(glAck)

mutex.Unlock()

if err != nil {

c.Close()

c, err = connectWebSocket()

if err != nil {

log.Println("WebSocket reconnect failed")

return

}

continue

}

ut.pmNum = glAck.ID

list = append(list, ut)

}

}

}

[server22-1_v3.go] (I:\home\ebata\hakata\video3)

// server22-1_v3.go

// server22-1_v3.go

package main

import (

"flag"

"html/template"

"log"

"net/http"

"sync"

"github.com/gorilla/websocket"

)

type GetLoc struct {

ID int `json:"id"`

Lat float64 `json:"lat"`

Lng float64 `json:"lng"`

Type int `json:"type"`

Timestamp string `json:"timestamp"` // 懿「蜥ヌ加:pm_proxy側から送られてくるTimestamp

}

var addr = flag.String("addr", "0.0.0.0:8080", "http service address")

var upgrader = websocket.Upgrader{}

var chan2_1 = make(chan GetLoc)

var maxid = 0

var mutex sync.Mutex

func echo2(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

c, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil)

if err != nil {

log.Print("upgrade:", err)

return

}

defer c.Close()

for {

gl := new(GetLoc)

err := c.ReadJSON(&gl)

mutex.Lock()

if gl.ID == 0 && gl.Lat < 0.01 && gl.Lng < 0.01 {

mutex.Unlock()

break

} else if gl.ID < -1 {

gl.ID = -1

gl.Lat = -999

gl.Lng = -999

_ = c.WriteJSON(gl)

mutex.Unlock()

continue

} else {

if err != nil {

log.Println("read:", err)

mutex.Unlock()

break

}

// 懿「蜥ヌ加:pm_proxyが読み取ったTimestampをサーバ側で表示

//log.Printf("Timestamp=%s id=%d type=%d lat=%f lng=%f", gl.Timestamp, gl.ID, gl.Type, gl.Lat, gl.Lng)

chan2_1 <- *gl

gl2 := <-chan2_1

maxid = gl2.ID

if err2 := c.WriteJSON(gl2); err2 != nil {

log.Println("write2:", err2)

mutex.Unlock()

break

}

}

mutex.Unlock()

}

}

func echo(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

c, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil)

if err != nil {

log.Print("upgrade:", err)

return

}

defer c.Close()

for {

gl := <-chan2_1

if err = c.WriteJSON(gl); err != nil {

log.Println("WriteJSON1:", err)

}

gl2 := new(GetLoc)

if err2 := c.ReadJSON(&gl2); err2 != nil {

log.Println("ReadJSON:", err2)

}

chan2_1 <- *gl2

}

}

func home(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

homeTemplate.Execute(w, "ws://"+r.Host+"/echo")

}

func smartphone(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

smartphoneTemplate.Execute(w, "ws://"+r.Host+"/echo2")

}

func main() {

flag.Parse()

log.SetFlags(0)

http.HandleFunc("/echo2", echo2)

http.HandleFunc("/echo", echo)

http.HandleFunc("/", home)

http.HandleFunc("/smartphone", smartphone)

log.Fatal(http.ListenAndServe(*addr, nil))

}

var smartphoneTemplate = template.Must(template.New("").Parse(`

<!DOCTYPE html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<script>

function obj(id, lat, lng, type){

this.id = id;

this.lat = lat;

this.lng = lng;

this.type = type;

// timestamp はスマホ側では送らない(必要なら追加可)

}

function random(min, max){

return Math.random()*(max-min) + min;

}

var lat = 35.654543;

var lng = 139.795534;

var myType = 1;

window.addEventListener("load", function(evt) {

var output = document.getElementById("output");

var ws;

var print = function(message) {

var d = document.createElement("div");

d.textContent = message;

output.appendChild(d);

};

var personal_id = 0;

document.getElementById("open").removeAttribute("disabled");

document.getElementById("open").style.color = "black";

document.getElementById("close").setAttribute("disabled", true);

document.getElementById("close").style.color = "White";

document.getElementById("send").setAttribute("disabled", true);

document.getElementById("send").style.color = "White";

document.getElementById("open").onclick = function(evt) {

document.getElementById("open").setAttribute("disabled", true);

document.getElementById("open").style.color = "White";

document.getElementById("send").removeAttribute("disabled");

document.getElementById("send").style.color = "black";

document.getElementById("close").removeAttribute("disabled");

document.getElementById("close").style.color = "black";

if (ws) { return false; }

ws = new WebSocket("{{.}}");

ws.onopen = function(evt) {

print("OPEN");

var send_obj = new obj(0, 35.654543,139.795534, myType);

ws.send(JSON.stringify(send_obj));

}

ws.onclose = function(evt) {

print("CLOSE");

ws = null;

}

ws.onmessage = function(evt) {

print("RESPONSE: " + evt.data);

var o = JSON.parse(evt.data);

personal_id = o.id;

if ((Math.abs(o.lat) > 90.0) || (Math.abs(o.lng) > 180.0)){

ws.close();

}

}

ws.onerror = function(evt) {

print("ERROR: " + evt.data);

}

return false;

};

document.getElementById("send").onclick = function(evt) {

if (!ws) { return false; }

lat += random(0.5, -0.5) * 0.00001 * 10 * 5;

lng += random(0.5, -0.5) * 0.00002 * 10 * 5

var send_obj = new obj(personal_id, lat, lng, myType);

ws.send(JSON.stringify(send_obj));

return false;

};

document.getElementById("close").onclick = function(evt) {

document.getElementById("open").removeAttribute("disabled");

document.getElementById("open").style.color = "black";

document.getElementById("close").setAttribute("disabled", true);

document.getElementById("close").style.color = "White";

document.getElementById("send").setAttribute("disabled", true);

document.getElementById("send").style.color = "White";

if (!ws) { return false; }

var send_obj = new obj(personal_id, 999.9, 999.9, myType);

ws.send(JSON.stringify(send_obj));

return false;

};

});

</script>

</head>

<body>

<table>

<tr><td valign="top" width="50%">

<form>

<button id="open">Open</button>

<button id="send">Send</button>

<button id="close">Close</button>

</form>

</td><td valign="top" width="50%">

<div id="output"></div>

</td></tr></table>

</body>

</html>

`))

var homeTemplate = template.Must(template.New("").Parse(`

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8" />

<title>PruneMobile</title>

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.0.0-beta.2.rc.2/leaflet.css"/>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.0.0-beta.2.rc.2/leaflet.js"></script>

<script src="http://kobore.net/PruneCluster.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="http://kobore.net/examples.css"/>

</head>

<style>

.legend {

position: absolute;

top: 10px;

right: 10px;

z-index: 9999;

background: rgba(255,255,255,0.95);

padding: 10px 12px;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.25);

font-family: sans-serif;

font-size: 13px;

line-height: 1.4;

}

.legend .row {

display: flex;

align-items: center;

gap: 8px;

margin: 4px 0;

white-space: nowrap;

}

.legend .dot {

width: 12px;

height: 12px;

border-radius: 50%;

border: 2px solid #ffffff;

box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0,0,0,0.25);

flex: 0 0 auto;

}

.legend .ts {

margin-top: 8px;

padding-top: 6px;

border-top: 1px solid #ddd;

font-weight: 600;

}

</style>

<body>

<div id="map"></div>

<div class="legend">

<div class="row"><span class="dot" style="background:#e74c3c"></span>Type1: 赤 (金のある)社会人</div>

<div class="row"><span class="dot" style="background:#3498db"></span>Type2: 青 (金のある)社会人 + (金のある)ハウスキーパー</div>

<div class="row"><span class="dot" style="background:#2ecc71"></span>Type3-1: 緑 (金はないが時間はある)学生</div>

<div class="row"><span class="dot" style="background:#f1c40f"></span>Type3-2: 黄 (金はないが時間がある)シニア </div>

<div class="ts">Timestamp: <span id="tstext">(none)</span></div>

</div>

<script>

ws = new WebSocket("{{.}}");

var map = L.map("map", {

attributionControl: false,

zoomControl: false

}).setView(new L.LatLng(33.58973407765046, 130.41048227121925), 16); // 中州

L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {

detectRetina: true,

maxNativeZoom: 18

}).addTo(map);

var leafletView = new PruneClusterForLeaflet(1,1);

// 懿「蚯ype別アイコン(SVGをdata URI化)

function svgIcon(fill) {

var svg = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="28" height="28">' +

'<circle cx="14" cy="14" r="10" fill="' + fill + '" stroke="white" stroke-width="2"/></svg>';

return L.icon({

iconUrl: 'data:image/svg+xml;charset=UTF-8,' + encodeURIComponent(svg),

iconSize: [28,28],

iconAnchor: [14,14]

});

}

var typeIcons = {

1: svgIcon('#e74c3c'), // 赤

2: svgIcon('#3498db'), // 青

3: svgIcon('#2ecc71'), // 緑

4: svgIcon('#f1c40f') // 黄

};

// 懿「蕷runeCluster懼Leaflet markerへアイコン適用

leafletView.PrepareLeafletMarker = function(leafletMarker, data) {

if (data && data.icon) {

leafletMarker.setIcon(data.icon);

}

};

var markers = [];

ws.onmessage = function (event) {

var obj = JSON.parse(event.data);

// 懿「蜥ヌ加:Timestamp 表示(来ていれば)

if (obj.timestamp) {

document.getElementById("tstext").textContent = obj.timestamp;

}

var t = obj.type || 1;

if (!typeIcons[t]) { t = 1; }

if (obj.id == 0){

// 懿「蜊・ャ時にtypeをmarker.dataへ

var marker = new PruneCluster.Marker(obj.lat, obj.lng, {

type: t,

icon: typeIcons[t]

});

markers.push(marker);

leafletView.RegisterMarker(marker);

obj.id = marker.hashCode;

ws.send(JSON.stringify(obj));

} else if ((Math.abs(obj.lat) > 90.0) || (Math.abs(obj.lng) > 180.0)){

for (let i = 0; i < markers.length; ++i) {

if (obj.id == markers[i].hashCode){

var deleteList = markers.splice(i, 1);

leafletView.RemoveMarkers(deleteList);

break;

}

}

obj.lat = 91.0;

obj.lng = 181.0;

ws.send(JSON.stringify(obj));

} else {

for (let i = 0; i < markers.length; ++i) {

if (obj.id == markers[i].hashCode){

var ll = markers[i].position;

ll.lat = obj.lat;

ll.lng = obj.lng;

// 懿「蚯ypeが来た場合は色も追従(固定なら実質変わらない)

markers[i].data.type = t;

markers[i].data.icon = typeIcons[t];

break;

}

}

ws.send(JSON.stringify(obj));

}

}

window.setInterval(function () {

leafletView.ProcessView();

}, 30); ////////////////////

ws.onclose = function(event) { ws = null; }

map.addLayer(leafletView);

</script>

</body>

</html>

`))